デジタルセキュリティおよびプライバシー製品を展開するGen傘下のアバストは、日本を含む12か国の消費者を対象に「サイバーセキュリティに関する調査」(※1)を実施。その結果の一部を公開した。

※ 調査対象国(12か国):日本、オーストラリア、ブラジル、チェコ共和国、フランス、ドイツ、香港、イタリア、メキシコ、ニュージーランド、イギリス、アメリカ

本稿は同社発表リリースをベースに、その概要をお伝えする。

ソーシャルメディア詐欺における近年の変化とは

今日、サイバー犯罪の脅威はマルウェアだけにとどまらず、日々さまざまな形態の詐欺が発生している。トロイの木馬やワームといった昔から有名な脅威は依然として存在しているが、これらがオンライン上のユーザーにおけるセキュリティ上の最大の懸念であった時代は終わりつつある。

最近の脅威は技術的な面だけでなく、人々の心理的な面にも働きかけるものが増え、より多くの注意と対策が必要になってきた。

特にその要因としては、人工知能(AI)の台頭があげられる。AIを搭載した詐欺ツールの普及により、サイバー犯罪者は、ディープフェイクビデオや音声合成、パーソナライズされたフィッシング・メッセージといった受け手が納得してしまうような内容や、人ごとにカスタマイズされた内容で詐欺を働きかけられるようになっているからだ。

さらに手法の増加だけでなく、AIを活用した詐欺手法は今まで以上に発見が難しくなっている。

■SNSが持つ多様性がサイバー犯罪者に悪用される要因となっている。

そして今日のサイバー犯罪者にとって、格好の活動場所となっているのがソーシャルメディアだ。ソーシャルメディアは従来のテキストと写真をかけ合わせたものから、動画共有プラットフォーム、メッセージングアプリなど、幅広いプラットフォームが増えている。

各ソーシャルメディアは、利用者、コンテンツ、機能性の面で個別の特徴を持ち、こうした多様性がサイバー犯罪者にとって悪用される要因となっている。

昨年では動画投稿が可能なTikTokでの「イーロン・マスク詐欺」が話題となった。この事件は、サイバー犯罪者たちがディープフェイク技術でイーロン・マスクになりすました動画を作成し、偽の暗号通貨をプレゼント、リターンが2倍になるから送金するように促したものだ。

多くの人が被害にあった背景としては、ディープフェイク動画のなりすましが巧妙だったことに加え、イーロン・マスク自体の影響力、若年層のTikTokの高い利用率が相まって、多くの被害が出たと考えられる。

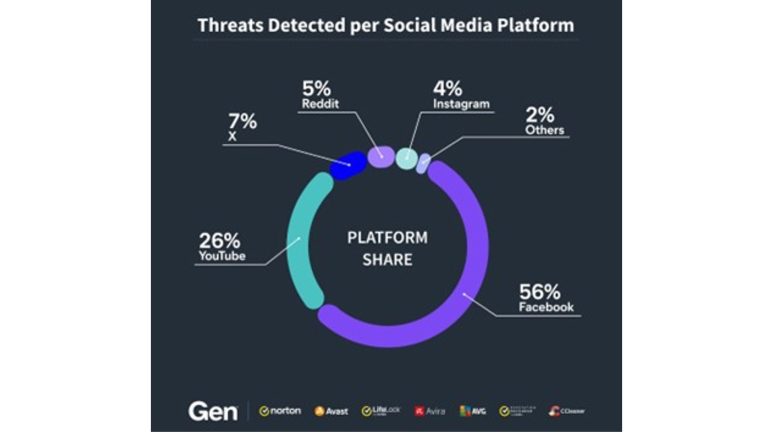

ソーシャルメディアの脅威はFacebookが半数以上を占める

ソーシャルメディア全体で検出された脅威を分析すると、フェイスブックが全体の56.19%を占め、次いでYouTubeが25.92%、X、Reddit、Instagramがそれぞれ6.91%、4.65%、3.79%ということが判明した。

各プラットフォームにはそれぞれ特性を利用したサイバー犯罪が存在している。特に日本での利用の高いFacebook、YouTube、X、Instagramの特徴とサイバー犯罪を以下で紹介する。

■Facebook/偽オンラインショップ詐欺

フェイスブックで最も蔓延しているサイバー犯罪は、偽オンラインショップ詐欺であり、偽の出品物を作ったり、売り手になりすましたりするもので、他のソーシャル・プラットフォームではあまり見られない。これは、以下のようなプラットフォームの特性によるものと考えられる。

・フェイスブックのマーケットプレイスが商品の売買に広く利用されているため

・TikTokやInstagramのような、デジタルネイティブ向けのプラットフォームと対照的に、テクノロジーに疎く、詐欺に遭いやすい人々を含む、幅広い年齢層が利用しているため。

・フェイスブックでは、正規のECサイトを忠実に再現したページ、グループ、プロフィールを作成することができ、本物のサイトと見分けるのが難しいため。

・フェイスブックがコミュニティ・グループや地域交流に重点を置いている特性から、特定の都市や地域をターゲットにした偽店舗など、地域密着型の詐欺が発生しやすいため。

■YouTube/不正広告

YouTubeでは、不正広告が最も多い詐欺手法となっている。

・YouTubeは広告収入に大きく依存しているプラットフォームであり、広告が一般なものとなっている。その状況下で、視聴者に配信される広告に有害なリンクやマルウェアを埋め込むマルバタイジングが使用されている。

・YouTubeの月間アクティブユーザー数は約25億人にのぼる大規模なプラットフォームであり、動画コンテンツ自体の特性としてユーザーを長時間留まらせることができるため、悪質な広告への接点を増加させる可能性がある。

・YouTube広告は、ユーザーの興味、視聴履歴、デモグラフィックに基づいて高度なターゲティングが可能。不正広告キャンペーンはこの機能を悪用して、有害な広告を特定の視聴者に向けて配信している。

■X

Xでは特定の手法に限らず多岐にわたる詐欺が行なわれている。その背景としてはXがもつ下記のような特徴が関係しているからと予測できる。

・Xは、厳格な本人確認なしに、手軽にアカウントを作成することができることから、サイバー犯罪者は、影響力のある個人やブランド、組織になりすました偽アカウントを作成しやすい。

・信頼性の証明でもあった認証済みアカウントのバッジを、有料のサブスクリプションで入手することが可能になったことで、サイバー犯罪者が安全なアカウントを装うことが簡単になっている。

・Xのオープンなプラットフォームの特性から、サイバー犯罪者はツイート、リプライ、リツイートを通じて何百万人ものユーザーと直接アプローチすることができるため。またXでは注目されている人気のあるツイートに悪意のあるリンク埋め込んでリプライするといった手法も見られた。

■Instagram/偽のオンラインショップ詐欺

偽のオンラインショップ詐欺がインスタグラムでも多発している。要因としては下記が考えられる。

・Instagramはビジュアル重視のコンテンツが中心のため、サイバー犯罪者が偽の商品の魅力的な画像や動画を投稿することで、偽のオンラインショップに誘導しやすい特性がある。

・Instagramには、Instagram Shoppingという機能があり、ストーリーズや投稿内のリンクを通じてオンラインショップへアクセスでき、サイバー犯罪者たちにこうした機能を悪用されるリスクが高まっている。

・企業を装ったアカウントを簡単に作成することができ、詐欺行為が行われやすい環境であるため。

・Instagramの広告はターゲティングすることもでき、サイバー犯罪者がユーザーの興味関心や購買行動に基づいて特定の層にリーチすることができるため。

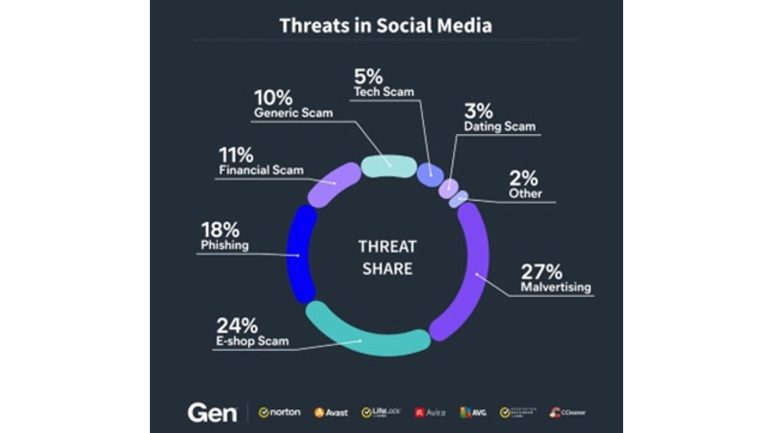

ソーシャルメディア全体における詐欺はマルバタイジングが最多

ソーシャルメディア全体における、詐欺の種類としてはマルバタイジングが27%と最も多いことがわかった。オンラインショッピング詐欺も24%と高く、フィッシング詐欺(18%)、投資詐欺(11%)と続く。

以下では最も多かった3つの詐欺手法について紹介する。

■マルバタイジング(27%)

不正なオンライン広告を通じてマルウェアを拡散したり、悪質なウェブサイトへ誘導したりする詐欺。正規の広告のように見せることでユーザーの警戒心を下げ、有害なコンテンツを配信する詐欺手法。

■偽のオンラインショップ詐欺(23%)

サイバー犯罪者が偽のオンラインショップを作り、実際にはない商品を販売してユーザーを騙す詐欺。被害者は偽の商品が届いたり、商品が届かずに金銭だけを失うだけでなく、さらには個人情報までも流出してしまう詐欺になる。

■フィッシング詐欺(18%)

サイバー犯罪者が実在する企業やサービスを装い、偽のメールやSMSを送り、偽のウェブサイトに誘導して、個人情報(ID、パスワード、クレジットカード情報など)を盗み取る詐欺。

SNS詐欺を防ぐにはどうすれば良いのか

SNS詐欺はプラットフォームごとの特性や詐欺手法の多さがあるものの、以下のような基本的な対策を実施することで、未然に被害を防ぐ可能性が高まる。

■SNS詐欺を防ぐための5つの対策

<1:プライバシー設定の見直し>

個人情報を守るための設定を行なう。

<2:怪しいリンクは絶対にクリックしない>

フィッシング詐欺にかからないために、リンクをクリックしないことを徹底。

<3:送金を要求されたら疑う>

送金を求めるものは典型的な詐欺のパターンのため、送金を求められたらまず疑う。

<4:二段階認証の活用>

アカウント乗っ取りを防ぐ方法として、二段階認証を設定することも重要。

<5:最新のサイバーセキュリティ対策を学ぶ>

SNSがサイバー犯罪者にとって格好の標的であることを理解して、同時にセキュリティ知識を身に付ける。

まとめと今後の展望

ソーシャルメディアは、交流だけでなく、取引、娯楽のためのプラットフォームへと進化したが、同時にサイバー犯罪者にとっては詐欺を行ないやすい環境になりつつある。

今回の調査では各プラットフォームが持つ固有の機能と、季節的トレンドとの連動性が確認され、現代の詐欺手法が非常に高い適応性を持っていることが明らかになった。

今後、ソーシャルメディアにおけるサイバー犯罪は進化し続けると予想されるため、それに対抗するセキュリティも革新的かつ、適応力が求められている。

プラットフォームがより多くの機能を持ち、ユーザーがオンライン上でより多くの情報を共有するようになるほど、より機能性と安全性のバランスが問われることになる。

安全にソーシャルメディアを使用するためにも、プラットフォームの提供者、それを利用するユーザー、そしてセキュリティの専門家が協力して、日々増加するデジタル上の脅威に対抗することが重要だ。

関連情報

https://www.avast.co.jp/index#pc

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE