「蔦重」こと蔦屋重三郎(1750~97)は、江戸時代も後期にさしかかるころに活躍した出版界の名プロデュ―サーです。遊里・吉原で生まれ育ち、貸本業にて起業。その後、約25年間にわたる活動期間中に新機軸のベストセラーを数多く生み出しました。

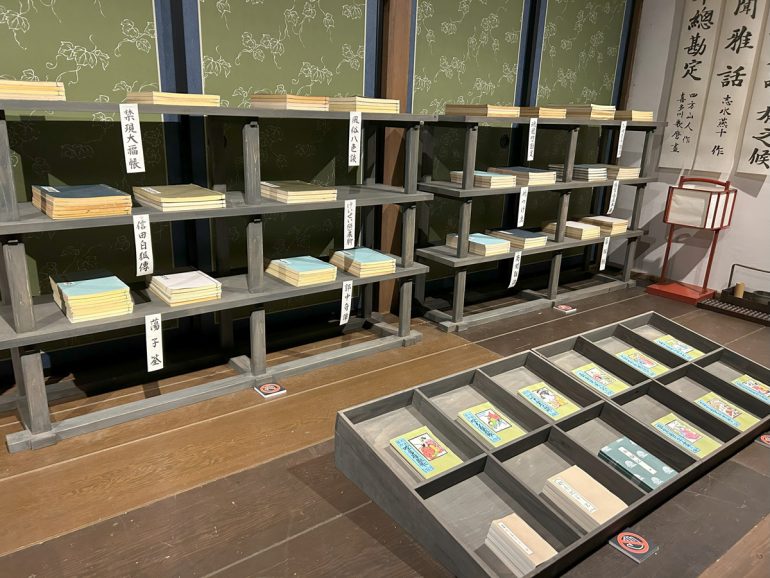

そんな彼の生涯にわたる出版活動を、現在放映中のNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」との連携により展観する特別展『蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児』が東京国立博物館・平成館で開催されています(6月15日まで)。

江戸のメディア王・蔦重の仕事の軌跡を辿る

「べらぼう」で実際に使用された巨大な吉原の大門をくぐり、いざ展示会場へ。薄暗くライティングされた会場中央には、満開の桜木と大灯篭が飾りたてられていて、まるで夜の吉原を散策しているような気分で作品を鑑賞することができます。

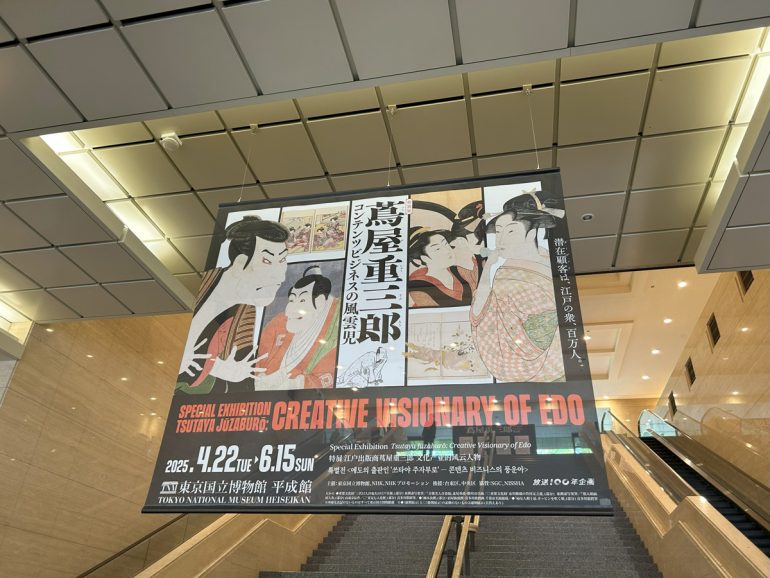

4章仕立ての構成の「第1章」では、蔦重が初めて手がけた吉原のガイドブック『吉原細見』や、遊女を生け花に例えて紹介した『一目千本』、風刺や滑稽を織り交ぜた黄表紙や洒落本などの初期作品を紹介。

『一目千本』上巻 紅塵陌人作/北尾重政画 安永3年(1774)7月 大阪大学附属図書館忍頂寺文庫 ※会期中に場面替えあり

『一目千本』上巻 紅塵陌人作/北尾重政画 安永3年(1774)7月 大阪大学附属図書館忍頂寺文庫 ※会期中に場面替えあり

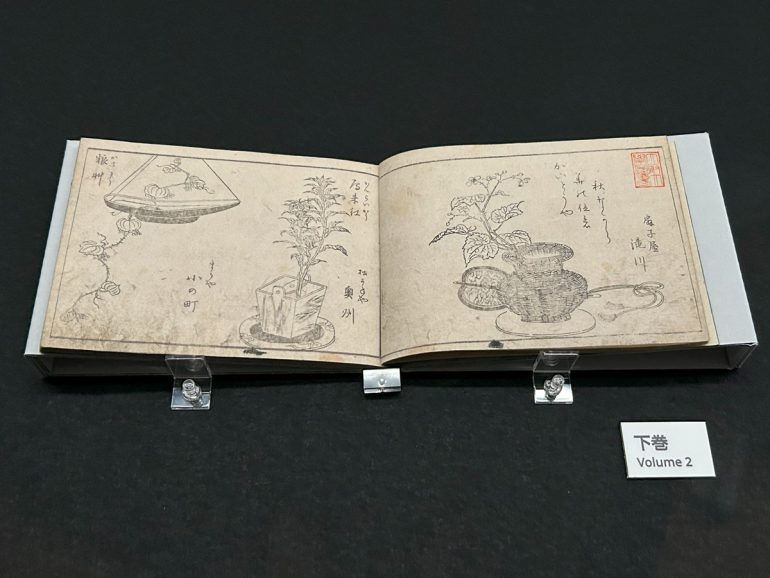

『一目千本』下巻 紅塵陌人作/北尾重政画 安永3年(1774)7月 大阪大学附属図書館忍頂寺文庫 ※会期中に場面替えあり

『一目千本』下巻 紅塵陌人作/北尾重政画 安永3年(1774)7月 大阪大学附属図書館忍頂寺文庫 ※会期中に場面替えあり

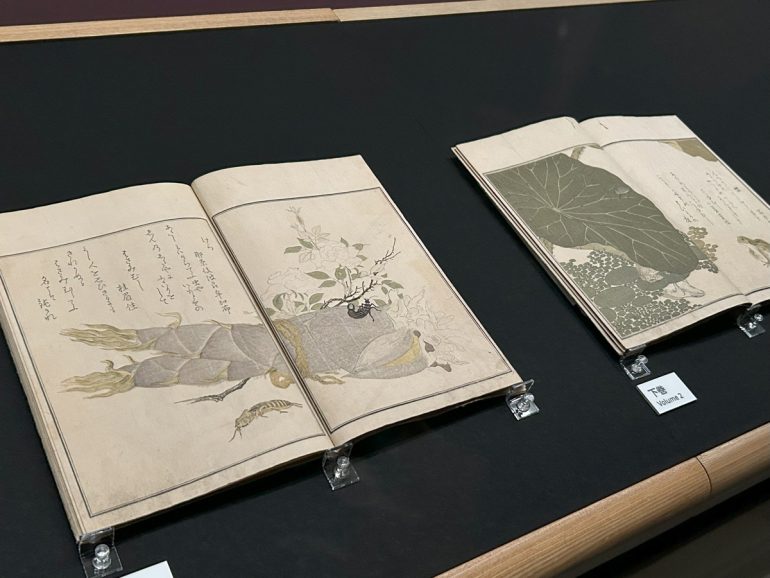

続いて「第2章」では、天明期(1781~89)の狂歌の流行を蔦重がつぶさに捉えて、当時の一流文化人と交流し、その人脈を活かして企画・刊行した狂歌本や狂歌絵本が並びます。

狂歌絵本『画本虫撰』上巻・下巻 宿屋飯盛撰/喜多川歌

狂歌絵本『画本虫撰』上巻・下巻 宿屋飯盛撰/喜多川歌

麿画 千葉市美術館 前期展示

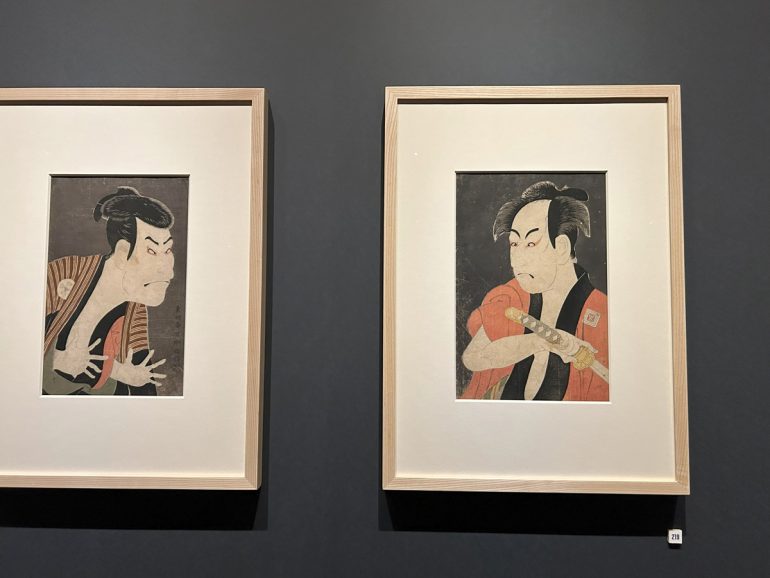

「第3章」では、寛政の改革による出版統制に抗いながら、蔦重が自ら発掘した喜多川歌麿や東洲斎写楽とタッグを組んで生み出した作品群とともに、蔦重と同時代に活躍したほかの板元らが手がけた作品を紹介しています。

『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』(左)、『初代市川男女蔵の奴一平』東洲斎写楽筆 寛政6年(1794) 東京国立博物館 前期展示

『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』(左)、『初代市川男女蔵の奴一平』東洲斎写楽筆 寛政6年(1794) 東京国立博物館 前期展示

そして、「附章」と題した最終会場では、NHKとの連携により再現した〝寛政・天明の江戸の街〟を、写真撮影しながら鑑賞できます。

技巧が光る「狂歌絵本」や開館以来初めて展示された春画にも注目

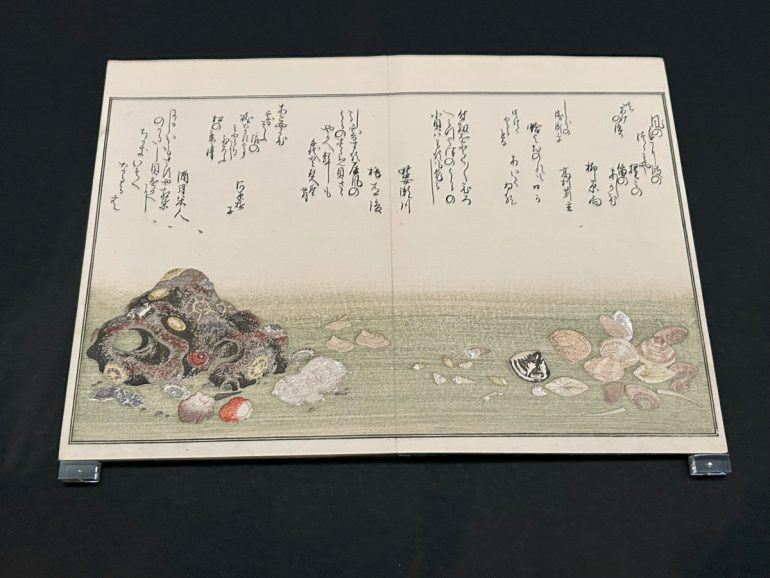

本展は、総計約250点余りの作品が展示されていてかなり見応えがありますが、中でも注目すべき作品としては、「第2章」会場に展示されている歌麿の手がけた狂歌絵本三部作と春画が挙げられます。

『画本虫撰』『潮干のつと』『百千鳥狂歌合』の狂歌絵本3冊は、どれも甲乙つけがたい傑作で、思わず見入ってしまうはず。歌麿の驚くべき観察力と精密な写実力とともに、作品を手がけた彫師と摺師の高い技術力を実感することができます。

『潮干のつと』朱楽菅江撰/喜多川歌麿画 寛政元年(1789)千葉市美術館ラヴィッツコレクション 前期展示

『潮干のつと』朱楽菅江撰/喜多川歌麿画 寛政元年(1789)千葉市美術館ラヴィッツコレクション 前期展示

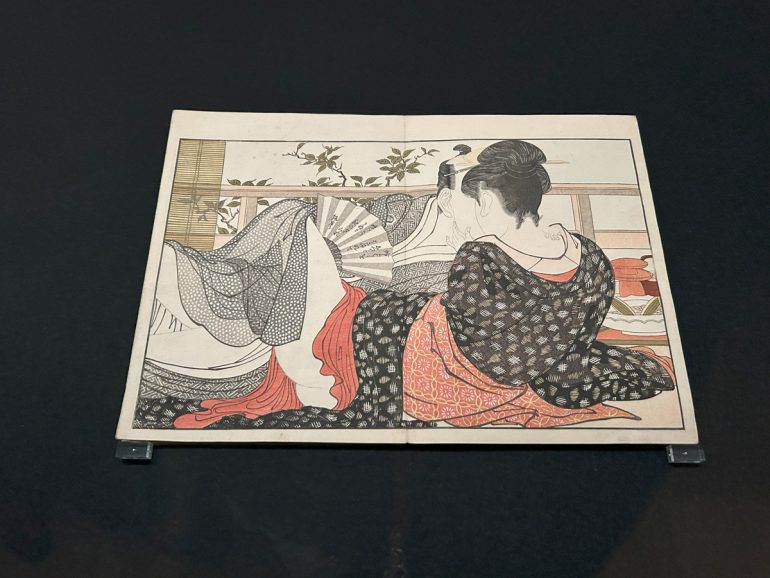

また、東京国立博物館152年の歴史の中で初めて展示された春画は、世界的にも高い評価を得ている『歌まくら』です。観る者によってさまざまな男女の機微を抱かせるといわれる歌麿春画ならではの奥深い叙情性を感じることができる貴重な機会となっています。

『歌まくら』喜多川歌麿画 天明8年(1788)東京・浦上蒼穹堂 前期展示

『歌まくら』喜多川歌麿画 天明8年(1788)東京・浦上蒼穹堂 前期展示

大河ドラマ「べらぼう」の世界も楽しめる

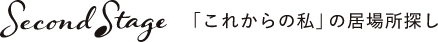

大河ドラマファンならつい長居してしまいそうなのが最終会場の「附章」。日本橋とも思える橋のたもとから、その先に広がる江戸市中の景色をリアルな映像で眺められる演出に加えて、蔦重の店「耕書堂」が再現されています。

店内にはこれまでドラマで実際に登場した蔦重の版本や浮世絵に加えて、平賀源内が制作したエレキテルも展示されていて、ドラマの世界へ没入した感覚が味わえます。東京国立博物館・学芸企画部長の松嶋雅人さんによると、「店内に並ぶ出版物は、今後ドラマに登場していくものを順次展示していく」そうなので、大河ドラマファンは必見です。

「べらぼう」関連では、このほかに展覧会の音声ガイドナビゲーターを、蔦重を演じる横浜流星さんが担当。さらに平成館1階のガイダンスルームでは、NHKの番組「歴史探偵」が「べらぼう」の世界観を元に制作したVRコンテンツ(吉原遊郭編と日本橋編の2種類)を体験することもできます。VR映像のナレーションは、吉原の女郎屋「大黒屋」の女将・りつを演じる安達祐実さんが担当するという凝りようで、「べらぼう」ファンにとっては堪えられないコンテンツが展示以外にも用意されています。

展覧会の開催は6月15日(日)まで。5月20日を境に作品の一部展示替えがあるので、興味のある方はリピートすることをおススメします。

特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」

会期:2025年4月22日(火)~6月15日(日)

会場:東京国立博物館 平成館(上野公園)※会期中、一部作品の展示替えを行います

開館時間:9時30分~17時 毎週金・土曜日、5月4日(日・祝)、5月5日(月・祝)は20時まで開館 入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日、5月7日(水) ただし4月28日(月)、5月5日(月・祝)は開館

料金:一般 2100円 / 大学生 1300円 / 高校生 900円 / 中学生以下無料

取材・文/山津京子