東京・新宿で2025年2月から自動運転バスの通年運行が始まっているのをご存じだろうか? 土日・祝日のみだが、京王バスが1日7便、自動運転バスを運行している。

自動運転から手動運転に切り替わったシーンは?

自動運転のレベルはレベル2(アクセル・ブレーキ操作とハンドル操作の両方が部分的に自動化された状態)。新宿駅西口ロータリーから東京都庁第1庁舎、同第2庁舎を経由して出発地点のロータリーに戻ってくるルートで運行しており、所要時間は15分ほど。運賃は190円だ。

新宿駅西口ロータリーに駐車中の自動運転バス

3月某日、その自動運転バスに乗ってみた。小型のEV(電気自動車)バスで、車内はパッとみた限り、運転席後方にモニターがあること以外は通常の路線バスとは違いは見当たらない。

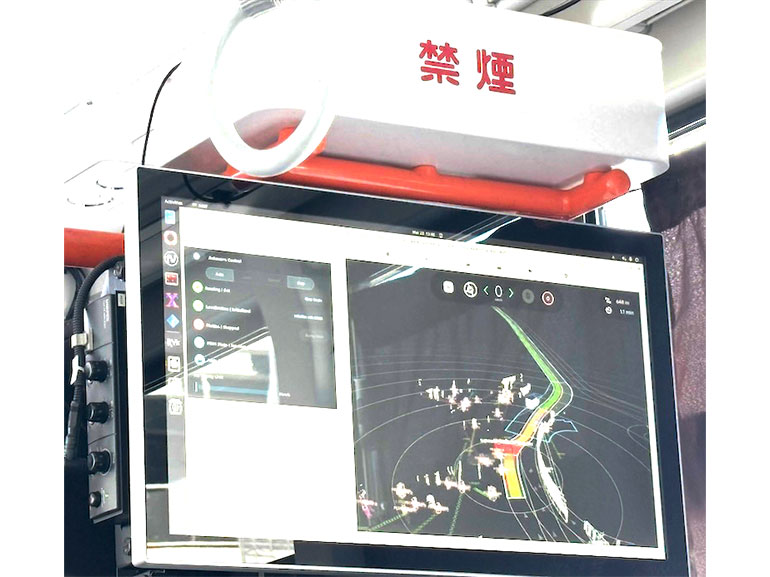

このモニターは走行状況を示すもので、乗客に走行ルートの現状を示すだけではなく、車内後方にいるオペレーター(保安員)がドライバーに自動運転から手動運転への切り替えなどの指示を送るために活用されている。

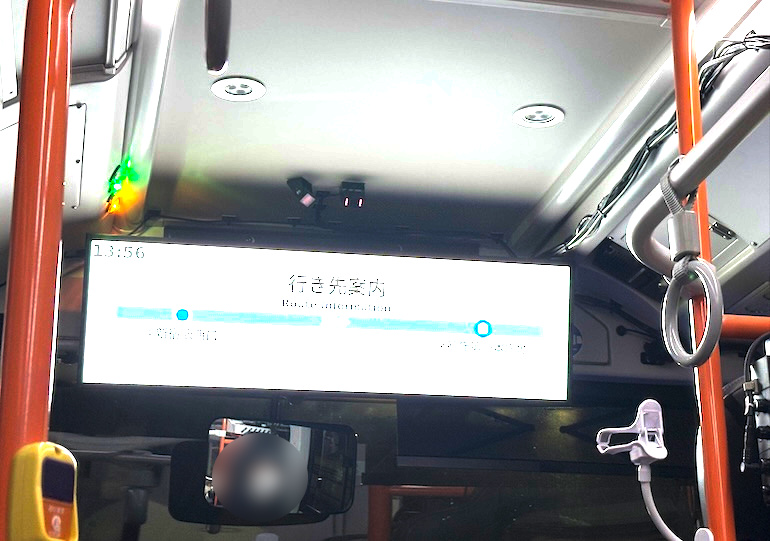

運転士がハンドルやブレーキの操作を行なうと、自動運転から手動運転に切り替わる。自動運転中は車体前方のモニターにその旨が表示されるが、手動運転になるとバスの運行ルートが表示される。手動運転から自動運転に切り替える時は、運転席横の白いスイッチを押す。

手動運転から自動運転に復帰する際に押す、運転席横の白いスイッチ

スピードは通常の路線バスよりもゆっくりな印象。道路の混雑状況に応じ速度を落としていた面もあったのかもしれない。クルマが連なっている右車線を自動運転で通り過ぎようとした時は思いのほかゆっくり進んでいたので、「慎重」と思えたほどだ。

自動運転から手動運転に切り替わったシーンは思った以上に多かった。路上駐車の車両を避ける時や左折しようとしたところ歩行者が横断歩道を渡っていた時などに自動運転から手動運転に切り替わった。

レベル2で手動運転に切り替わるシーンがそれなりにあったことから考えると、西新宿でレベル4(特定の走行環境条件を満たした限られた領域で自動運行装置がすべての運転操作を代替する状態)での通常運行を実施するのは相当大変なことだと実感した次第だ。

避けられない乗務員不足への対応

京王電鉄バスグループが自動運転に取り組み始めたきっかけは、東京都が実施する西新宿をフィールドとした自動運転バスの運行実証に参加したことだった。同社が参加した東京都の運行実証は2022年1月、23年1月、23年10月の計3回。背景にあったのは、同社のみならず路線バス運行事業社の間でバスの乗務員不足が課題になっていたからであった。

運輸営業部営業企画担当 主任の吉田美月さんは「今後乗務員不足がさらに悪化することが避けられないことから、解決を目指す第一歩として都のプロジェクトに参加することにしました」と話す。

実証実験の際に使用をした車両は、一般的なバス車両を架装して自動運転に対応できるようにしたものを使用。通年運行を実施するに当たっては自動運転用に開発したものを使うことにした。EVを選択したのは、自動運転との親和性が高いからであった。

自動運転バスを前から見たところ。黒いのがカメラで、屋根の左右に見える青いランプのようなものが物体の検知や対象物までの距離を検知するライダー(LiDAR)。ライダーはレーザーレーダーのことで、レーザー光を照射して物体に当たってはね返ってくるまでの時間から物体の距離や方向を測定する

自動運転で難しいのが駐車車両の回避。実証実験時は運転士が判断し手動運転で駐車車両を回避したが、通年運行になってからは実証実験で得られたデータを基に車両が判断する仕組みを搭載した。

ただ、車両の判断による駐車車両の回避は、現時点では成功率が50%程度。決して高いとは言えないが、「通年運行していくことでいろんなデータが蓄積できるので、トライ・アンド・エラーでいろんな検証を重ねていけば路上駐車を自動的に回避する機能の精度が上がっていくと思います」と吉田さんは自信をのぞかせる。

同じく難しいのが、歩行者信号で制御されていな交差点を通過すること。歩行者信号で制御されていないと、歩行者が途切れることがない。また、歩行者を制御しようとすると警備員に対してもシステムが反応し自動運転が停まってしまうからだ。

自動運転バスが運行されている路線でも1か所だけ歩行者信号で制御されていない交差点があり、そこは運転士が手動運転することで通過。今の自動運転技術では、歩行者信号で制御されていない交差点を通過するのは非常に難しいという。

運転席後部に設置された道路状況を表示するモニター。乗客に示すだけではなくオペレーターが運転士に指示を送るために活用されている

新宿ならではだが、通信環境の悪さも自動運転を難しくしている。ビルが密集し人が多いことが通信環境を悪くしているが、自動運転バスと信号の連携を実験した時もタイムラグが発生することがあった。東京都は自動運転レベル4の社会実装が見込まれる西新宿エリアを自動運転の推進区域と設定しているが、実現するためには通信環境の改善が避けて通れない。

「通信環境は走行安定性や乗り心地にも大きく関わることがわかっています。ローカル5Gの整備を含めて検討する必要がありますが、通信インフラの整備には莫大なコストと時間がかかり、バス事業者が解決できる範疇を超えています。関連事業者の参画と行政の支援が不可欠です」(吉田さん)

人の優しさが自動運転を妨げることも

自動運転の実現は車両や運行支援システムの開発に焦点が当たりがちだが、周辺の歩行者とバス以外の他の車両が交通ルールを守ることも重要な要素。レベル4の完全無人運転になると安定した運行のためにも欠かせない。自動運転する車両は非常にナイーブで、ルールが守られていない環境に適合しづらく弱い側面があるということだ。

車内前方に設置したモニター。手動運転中は運行ルートが表示される

例えば、バス停の前後や交差点付近は駐停車禁止のため、自動運転バスは基本的に、そういう場所に駐車車両はないものとみなしている。しかし、現実はそういうところにも平気で車両が駐められていることがあり、交通ルールが守られているとは限らない。

自動運転バスに対する周囲の歩行者の関わり方も難しい。人の優しさや思いやりが自動運転を妨げてしまうこともあるからだ。運輸営業部営業企画担当 課長補佐の今井貴子さんは次のように話す。

「横断歩道などで自動運転バスを先に行かせようと歩行者が気を利かせ数秒止まると自動運転バスは『動かない』と判断し通過しようとしますが、この時ちょっとでも歩行者が動いてしまうとバスは『この人は動くかもしれない』と判断してしまい止まってしまうんです。

珍しさから歩行者が覗き込んだりしても、バスは『動くかもしれない』と判断してしまいます。自動運転バスが来たら先に渡り切ってしまうかじっと待つかを歩行者にお願いしていかなければと思っています」

同社は現在、自動運転バスが走行中は周囲に車両が自動運転を行なっていることを表示しているが、普通のクルマと違うことのアピールや啓蒙活動が今後重要だとしている。

自動運転は不便になる側面もある

また完全無人運転になった場合、自動運転を行なうルートまでの車両を回送することや充電・給油、乗り降りする際に介助が必要な人のサポート、ドアの開閉、乗車券を持たない人を乗せないようにするといった乗務員が行なっている業務の対応も大きな課題だ。解決には相当な時間を要するとみている。

「完全無人運転になったらそれまで乗務員が行なっていたドアの開閉や乗降に介助が必要な人の手助けなどといったことをお客様に代わりにやっていただくことになるかもしれません。

今までより所要時間が長くなったり現金が使えなくなったりすることも考えられます。自動運転により不便や不自由になる側面が生じることが避けられないことをお客様にご理解いただく必要があります」(吉田さん)

技術で解決できることもあるが、解決できないことは乗客の協力が不可欠。自動運転バスが社会に浸透しこれまで同様生活の足としての役割を果たせるようにするには、スムーズな運行が果たせるよう存在をアピールして交通ルールを守ってもらうことを徹底することと、乗客に運行に付随する業務の一部を補助してもらうことを啓蒙することが欠かせない。技術を高めること以外にやるべきことは多い。

全路線を自動運転に置き換えることはできるのか?

同社は今後、西新宿で運行と検証を重ねて確立した自動運転バスの運行スキームを他の路線にも拡大していきたい考え。ただ、既存の路線すべてを自動運転バスに置き換えて運行するのは難しいという。

「将来的には自動運転バスへの置き換えを進めていきたいのですが、できるところは限られてくると思っています。路線バスは需要があるところと交通課題があるところに走らせることが必須ですが、自動運転は向いている路線で走行に欠かせない通信や信号連携といった環境整備ができるところが前提になります。

いくら利用者が多い路線でも、自動運転に向いていないところで無理に走らせても無人運行はできません。自治体の協力を得ながら向いている路線で走行環境を整えて自動運転に置き換えていければと思っています」(吉田さん)

吉田さんが言う自動運転に向いていない環境とは道が狭隘(きょうあい)なところなどを指す。同社の営業エリアだと向いている路線の方が少ない。

今井さんも「今後、自動運転技術が発達するなどすれば向いている路線は増えていくと思われますが、今の時点では限られたわずかな路線しか置き換えられない印象があります」と現状の感触を明かす。

車体は自動運転用に開発しており、自動運転による運行を支援するシステムを運転席周辺に集中させている

当面の目標は、ドライバー1人だけで運行できるようにすること。運用を支援するシステムを車体に搭載するなどできれば、遠くない将来に解決できると見込んでいる。

そして究極的な目標として、同社は運行に必要な人的リソースを可能な限り少なくすることを挙げる。吉田さんは次のように話す。

「自動運転する車両にはそのためのシステムが搭載されているのでコストがかっています。現在の路線バスのように1人で運行したら、システム構築にかかったコストに乗務員の人件費がプラスされるので採算が取れません。1人で複数台遠隔監視できるスキームを構築して運行に必要な人的リソースを少なくしていく必要があると考えています」

運行詳細

https://www.keio-bus.com/news/e0d70ada9b1ef0cd3535.pdf

取材・文/大沢裕司

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE