間もなくゴールデンウィークを迎える。親と離れて暮らしている人の中にはこの機会に帰省し、父や母、あるいは両方の健康状態を、それとなく確認しておこうと考えている方も多いのではないだろうか?

ニッスイはこのほど、別居する60~70代の親がいる全国の男女500名を対象(2024年末~2025年始に帰省した人が対象)に「親の健康と自身の健康意識に関する調査」を実施し、その結果を発表した。

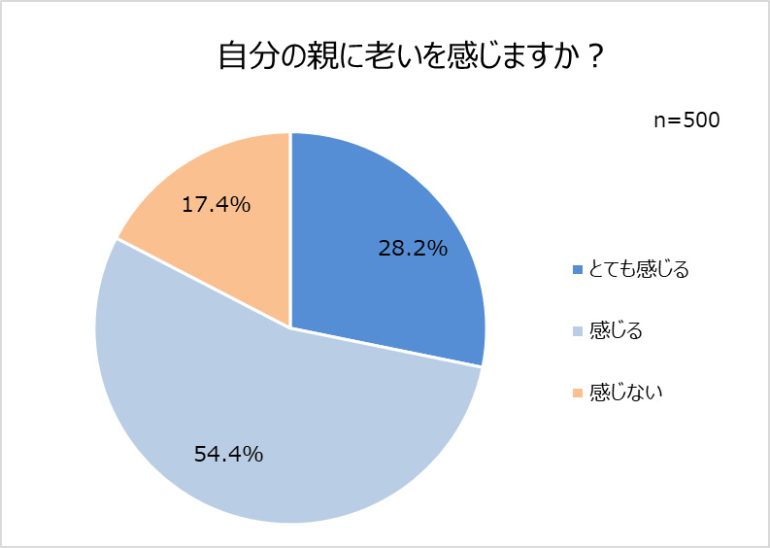

8割以上が親に「老い」を感じる!親の老いを感じた平均年齢は、63.66歳

まず、60~70代の親をもつ人に、親に老いを感じるのか聞いたところ、「とても感じる(28.2%)」、「感じる(54.4%)」と回答した人を合わせて8割以上の人が親に老いを感じていることがわかった。

そう思う理由について、白髪が増えた、体が小さくなった、動作が遅くなったなど見た目や行動での変化、気力がなくなったなど精神面での変化に老いを感じているといったエピソードが寄せられた。また、親の老いを感じている人に、親が何歳の頃に老いを感じ始めたか聞くと、平均年齢は63.66歳となった。

【親が老いたと感じる理由】

・全ての動作行動がゆっくりになってきた(東京都・47歳男性)

・積極的な行動が見られない。自身の死後のことについて伝えられた(大阪府・48歳男性)

・同じことを何回も繰り返すようになったほか、耳が遠くなったせいか返事が遅くなった(東京都・49歳男性)

・親がひざや股関節、腰などあちこちが痛いと言っている(東京都・36歳女性)

・身体が弱々しくなり、私より歩くのが遅い。一緒に歩いても、少し立ち止まることがある(神奈川県・47歳女性)

・身長170cmちょっとあった父親が、今では身体が小さく、背中が丸まっている。白髪や顔のしわも年々増えている(新潟県・32歳男性)

・肩たたきをしたときに少し小さくなったように感じ、何となくさみしくなった(三重県・33歳女性)

・家事をするのが、しんどくなってきている。体力が落ちて長距離を歩けなくなった(東京都・40歳女性)

・気力がなくなって疲れやすくなっていた(東京都・47歳女性)

・悲観的になり、人と会いたがらなくなった(東京都・47歳女性)

一方、親の老いを感じていない人からは「むしろ近年、水泳を始めて若返っているようにも感じる(千葉県・46歳男性)」、「退職後ジムに通い、むしろ健康的になっている(大阪府・36歳男性)」、「ランニングを定期的にしており、体力づくりに励んでいるから(神奈川県・31歳男性)」と、運動をしていることが老いを感じない一因だといった声が寄せられた。

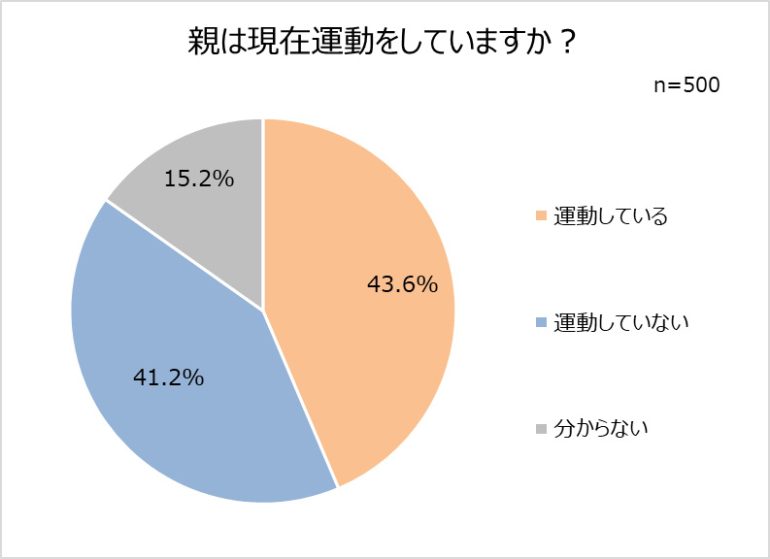

一方で、約半数の親が運動をしている!筋トレなど無酸素運動をしている親は2割程度で少数派

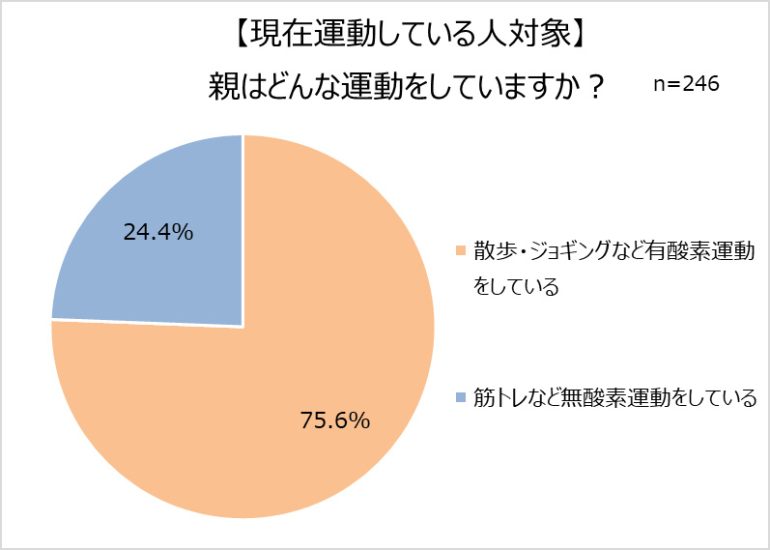

そこで、親の運動習慣について調査した。「運動している(43.6%)」親は半数近くいることがわかった。運動をしている人の中で「散歩・ジョギングなど有酸素運動をしている(75.6%)」は7割以上いたが、「筋トレなど無酸素運動をしている(24.4%)」は約2割で、無酸素運動をする親は少数派のようだ。

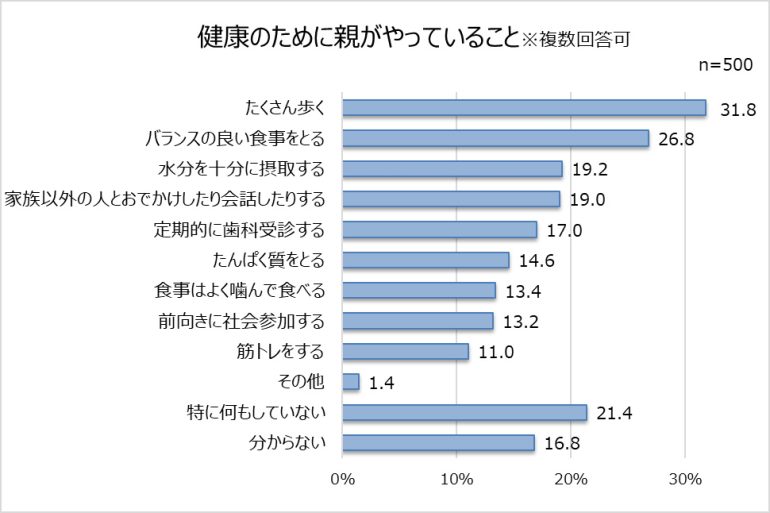

また、健康のために親がやっていることはあるか聞くと、「特に何もしていない(21.4%)」、「わからない(16.8%)」を除く6割以上の親が何かしら行っていることがわかった。具体的には「たくさん歩く(31.8%)」が1位にランクイン。次いで「バランスの良い食事をとる(26.8%)」、「水分を十分に摂取する(19.2%)」という結果になった。運動をしたり、健康のために意識的に行動したりするシニア世代は多数いるようだ。

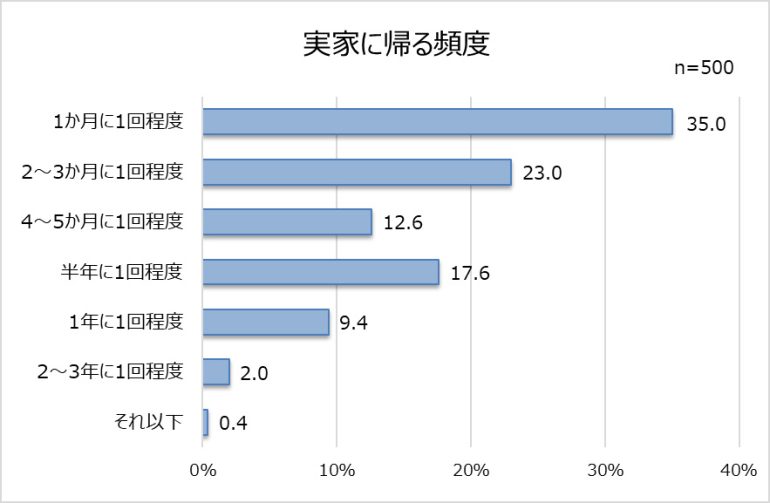

帰省頻度は「1か月に1回」が最多の一方、約3割は「半年に1回」以下

親の老いを感じている人が多いことがわかったが、親とはどのくらいの頻度で会っているのだろうか。2024年~2025年の年末年始に帰省した人に、実家に帰る頻度について調査したところ、「1か月に1回程度(35.0%)」が最も多く、3人に1人以上の人が回答した。

次いで「2~3か月に1回程度(23.0%)」となった。一方、「半年に1回程度(17.6%)」と回答した人を含む帰省頻度が半年に1回以下の人は29.4%と約3割いることがわかった。

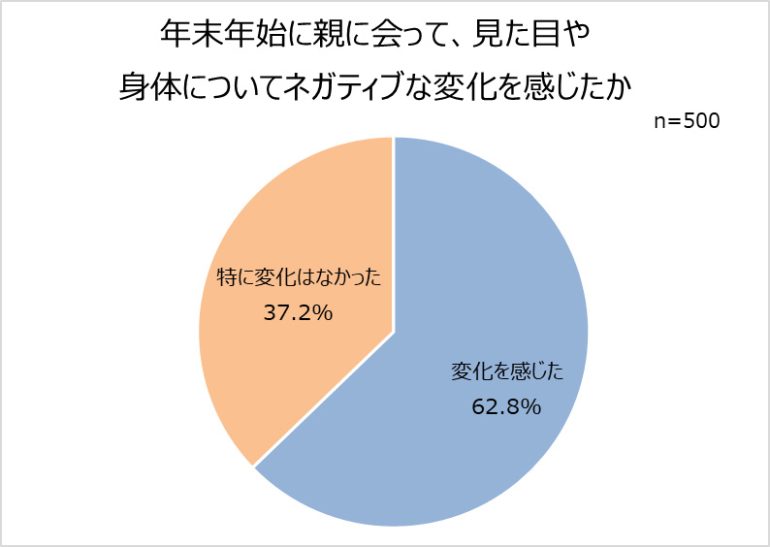

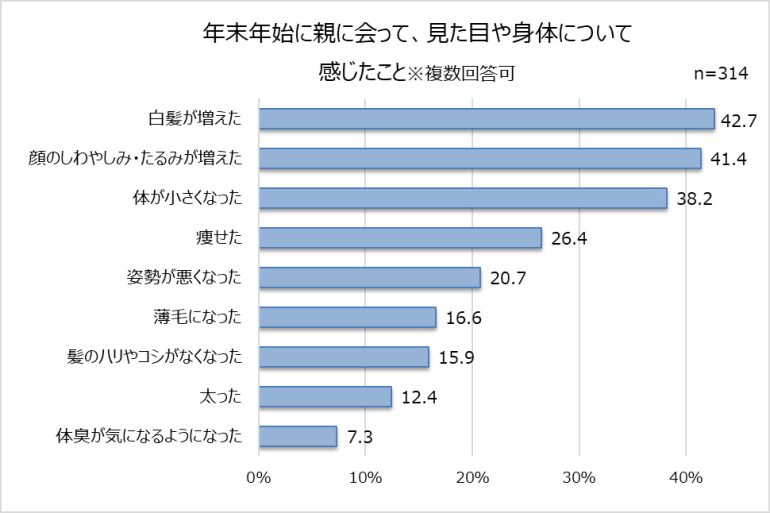

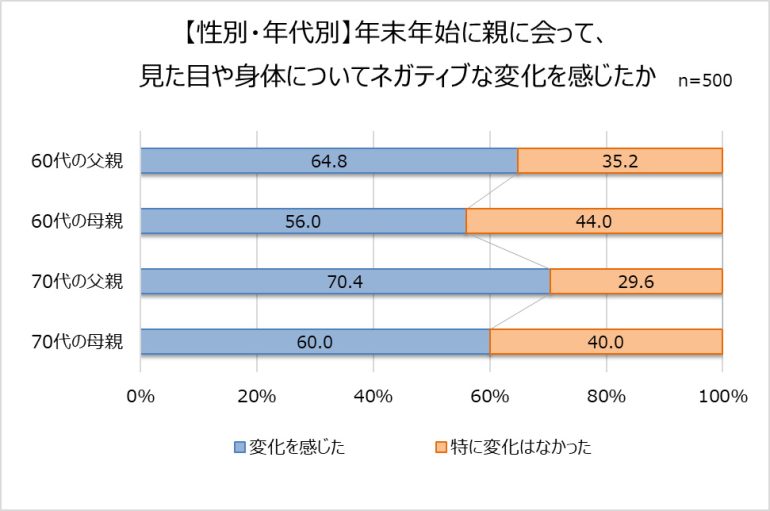

続いて、年末年始に帰省して親に会った際に、親に対して感じた変化を調査した。見た目や身体についてネガティブな変化を感じた人は6割以上いた。特に「白髪が増えた(42.7%)」、「顔のしわ・たるみが増えた(41.4%)」、「体が小さくなった(38.2%)」に4割前後の票が集まった。

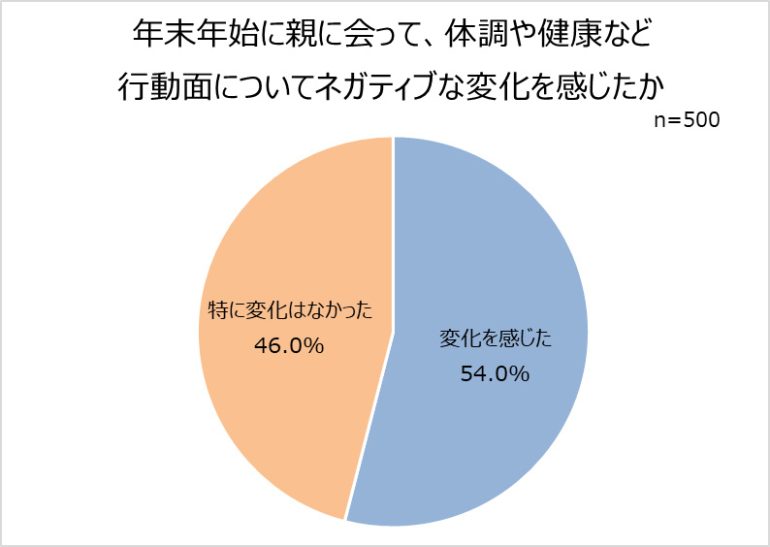

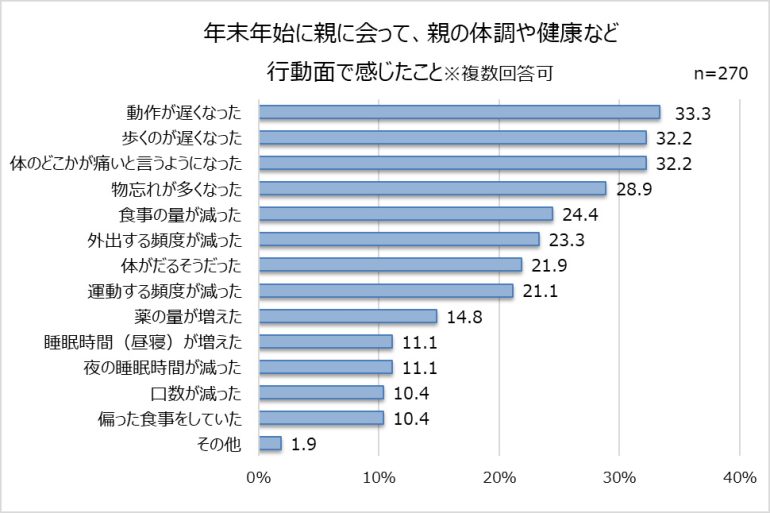

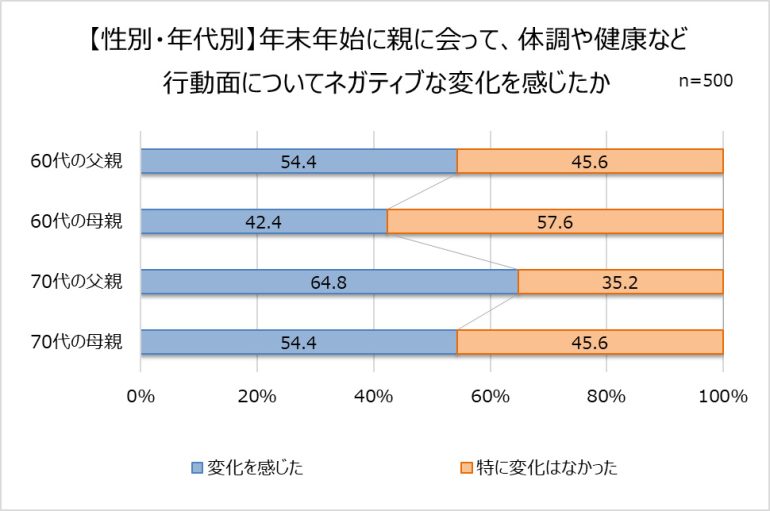

体調や健康など行動面においても、半数以上の人がネガティブな変化を感じていた。具体的には「動作が遅くなった(33.3%)」、「歩くのが遅くなった(32.2%)」、「体のどこかが痛いと言うようになった(32.2%)」と3割以上の人が回答した。

性別・年代別で見ると、60代、70代どちらも、女性(母親)より男性(父親)に対しての方がネガティブな変化を感じている人が多い傾向がうかがえる。

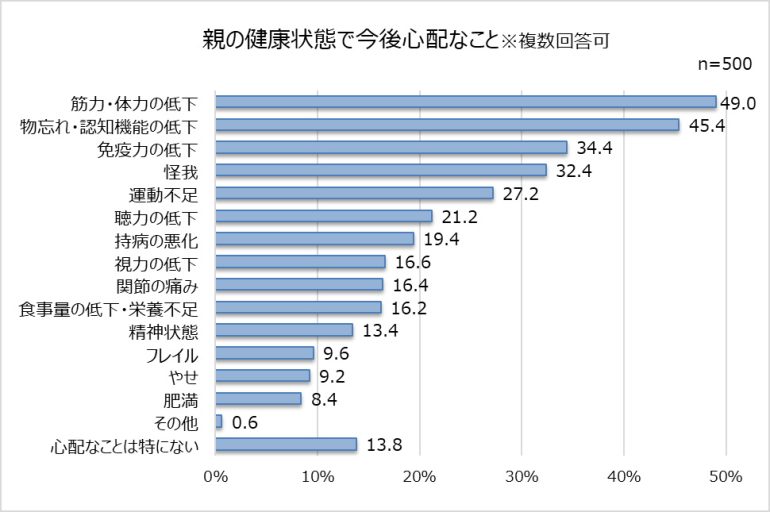

親の健康状態で今後心配なこと「筋力・体力の低下」

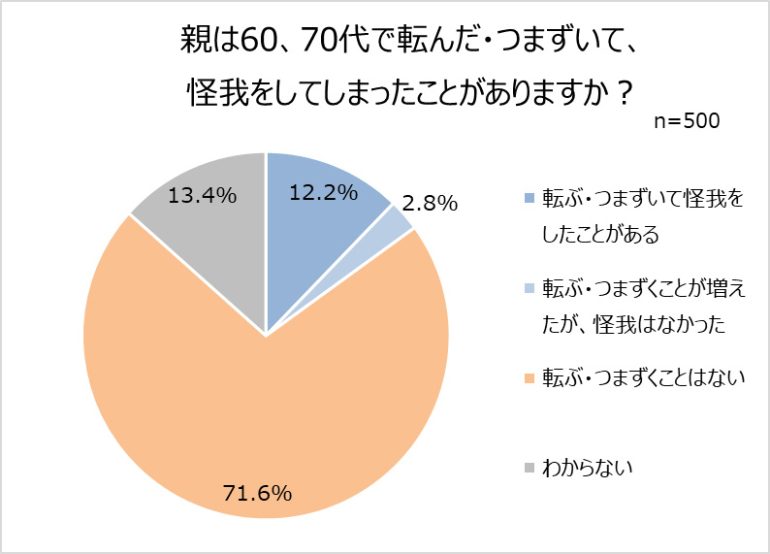

親に対してネガティブな変化を感じている人がいることがわかったが、親の健康状態で今後心配なことを調査した。1位に「筋力・体力の低下(49.0%)」がランクインした。実際に、親が60~70代で「転ぶ・つまずいて怪我をしたことがある(12.2%)」、「転ぶ・つまずくことが増えたが、怪我はなかった(2.8%)」が1割以上いることがわかった。

多くはない割合ではあるが、親が怪我をしてしまったと回答した人からは、「何もないところで転ぶ。顔にあざを作っていた(東京都・49歳女性)、「段差につまずいて転んで、手を擦りむいたり、顔に青あざができた(愛知県・47歳女性)」、「平坦な地面で転んで入院した(秋田県・49歳男性)」、「外出先の何もないところでつまずき、軽い擦り傷程度の怪我をした(長崎県・39歳女性)」、「1cm程度の段差で足を踏み外して捻挫した(東京都・48歳女性)」、「階段でつまずいて骨折(長野県・36歳女性)」といった痛々しいエピソードが寄せられた。

親の老いを感じている人のうち約9割が親の老後に不安を抱えている

前述の質問で親に老いを「とても感じる」「感じる」と回答した人に、親の老後に対して不安なことがあるか調査した。「特にない(10.2%)」と回答した人を除く89.8%の人が不安を抱えていることがわかった。1位は「認知症(54.2%)」、2位は「病気や怪我(53.3%)」、3位は「介護(44.6%)」という結果になった。お金面の不安より親の身体に不安を抱えている人が多いようだ。

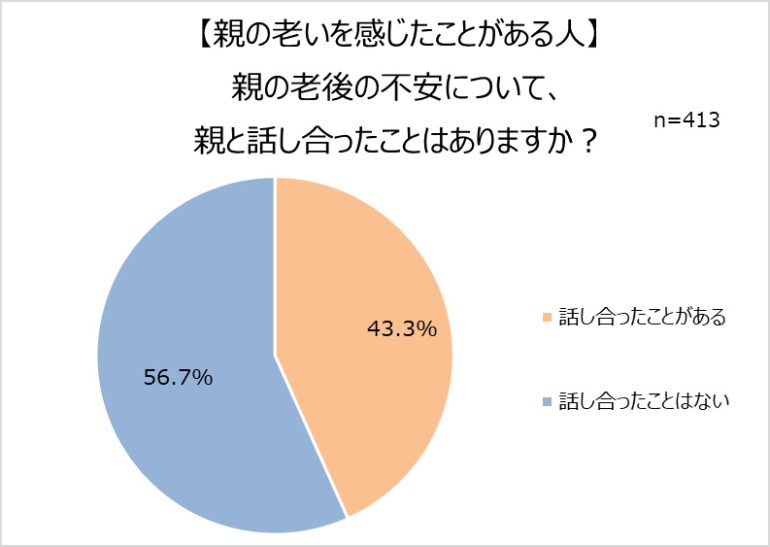

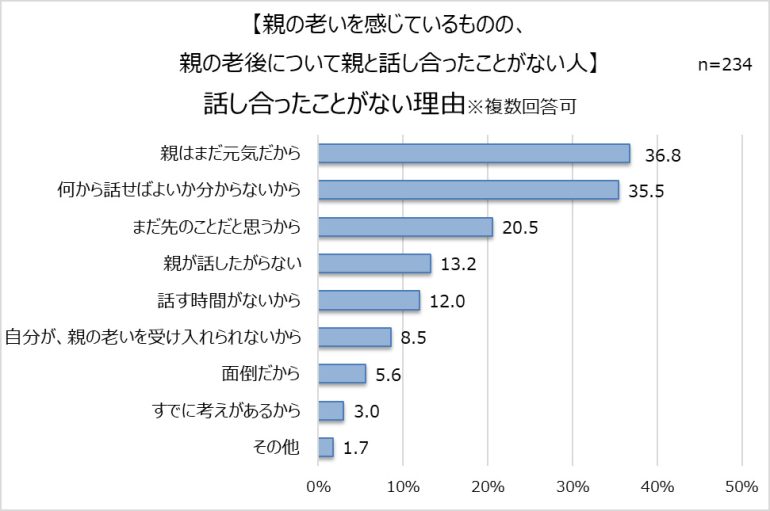

その一方で、自分の親に老いを感じている人でも、親と老後について「話し合ったことはない(56.7%)」人は半数以上いることがわかった。その理由を聞くと、「親はまだ元気だから(36.8%)」、「何から話せばよいか分からないから(33.5%)」と約3人に1人の人が回答。親はまだ元気だと油断していたり、話す必要はあると思っていても話し合えていない人がいたりすることがうかがえる。

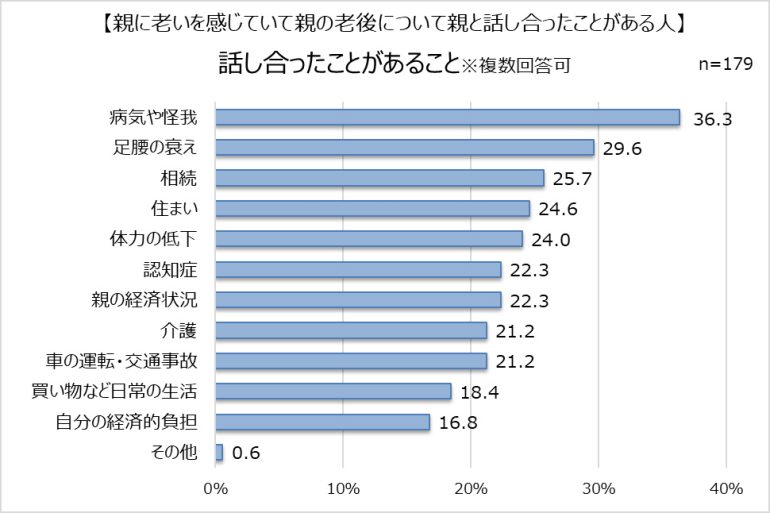

親と話し合ったことがある人に何について話し合ったか聞くと、「病気や怪我(36.3%)」、「足腰の衰え(29.6%)」など健康面に関する項目が上位2位にランクインした。

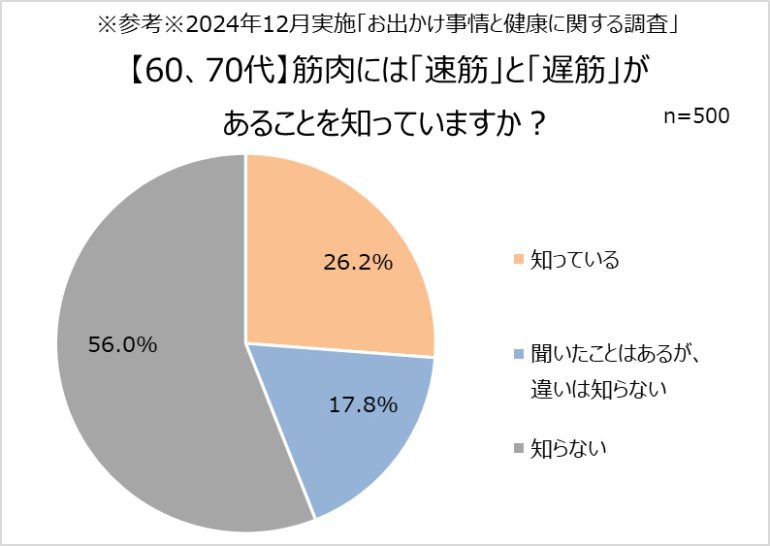

過去ニッスイで行った「お出かけ事情と健康に関する調査」において、60、70代に、筋肉には「速筋」と「遅筋」があることを知っているか聞いたところ、認知度は26.2%となった。

「聞いたことはあるが、違いは知らない(17.8%)」人は2割未満で、「知らない(56.0%)」人は半数以上いるという結果に。前述の調査で、運動はしているものの筋トレなど無酸素運動をしている人が2割程度であることがわかったが、速筋を意識した運動ができていない人が多いのは、そもそも速筋自体を知らない人が多いからだと考えられる。

速筋を知らないシニア世代が多いが、「速筋」は健康維持に繋がる大事なキーワードでもある。親との話し合いで何から話せばよいかわからない人は特に、「速筋」の重要性を話のきっかけにしてみるのもいいかもしれない。

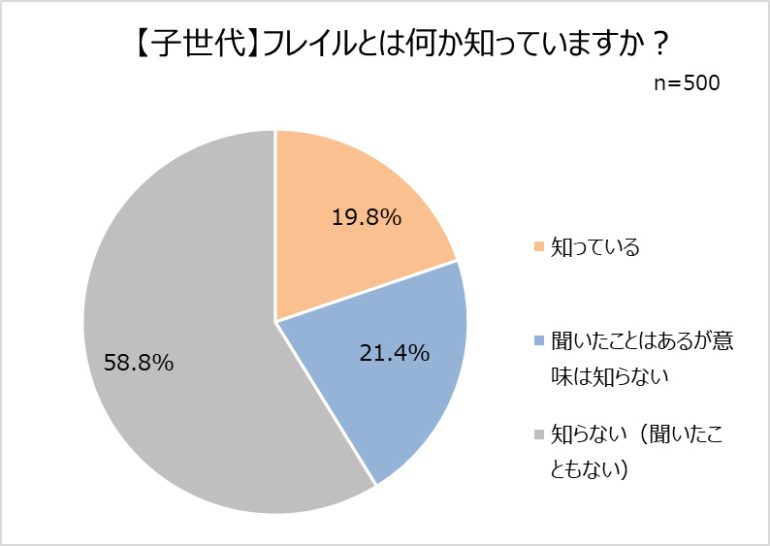

60~70代の親を持つ子世代自身のフレイル認知度は2割未満、「聞いたこともない」は約6割

親について聞いてきたが、回答者自身についても調査した。前述のように速筋の減少は転倒リスクだけでなく、フレイル(※2)に繋がってしまう一因にもなる。このフレイルについて認知度を調査したところ、「知っている」と回答した人は19.8%で、フレイルの認知度は2割未満に留まった。

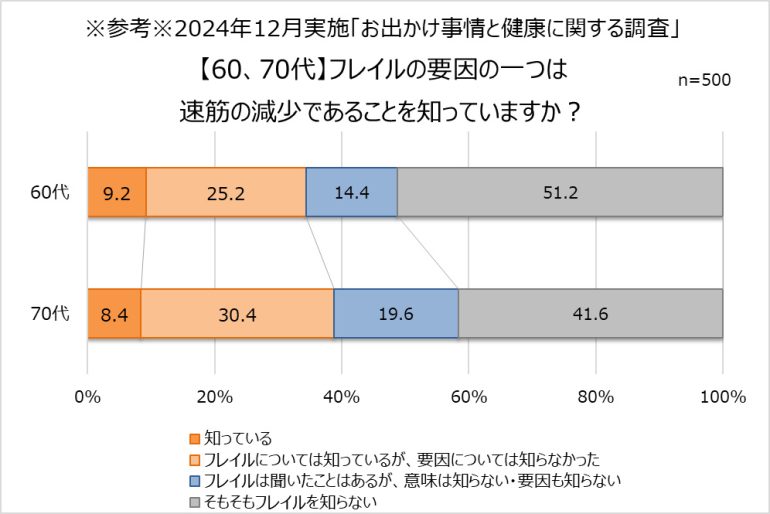

「フレイルは聞いたことはあるが意味は知らない(21.4%)」、「知らない(聞いたこともない)(58.8%)」と回答した人は80.2%となった。過去ニッスイで行った「お出かけ事情と健康に関する調査」において、60、70代にフレイルの要因の一つは速筋の減少であることを知っているか調査した結果と比べると、「知っている」「フレイルについては知っているが、要因については知らなかった」を合わせたフレイルの認知度は60代で34.4%、70代では38.8%となった。60、70代より子世代(※1)のほうが認知度が低いことが判明した。

※1:回答者である“子世代”の平均年齢は40.82歳

※2:「フレイル」とは、健常な状態と要介護状態(日常生活でサポートが必要な状態)の中間の状態として、日本老年医学会が2014年に提唱した概念。年齢を重ねていくと、心身や社会性などの面でダメージを受けたときに回復できる力が低下し、これによって健康に過ごせていた状態から、生活を送るために支援を受けなければならない要介護状態に変化していく。

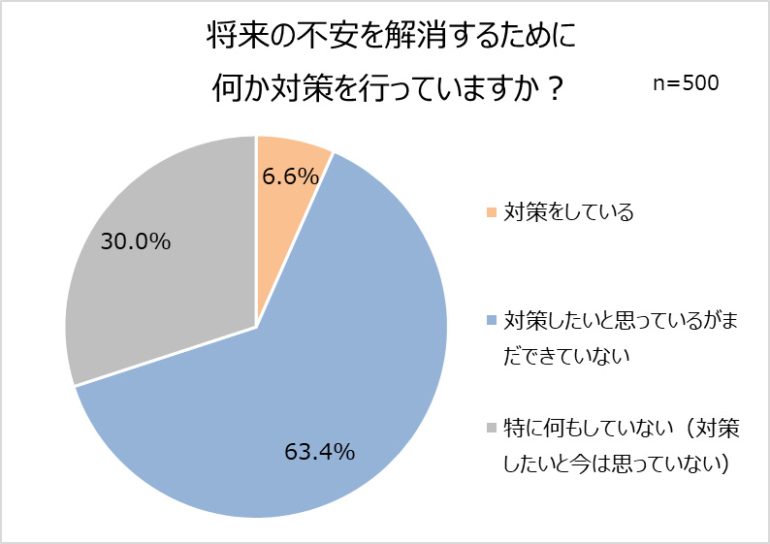

続いて、自身の将来に対いて不安なことがあるか調査した。「不安に思うことは特にない(15.4%)」人を除く、8割以上の人が何かしらの不安を抱えていることがわかった。1位は「病気や怪我(50.8%)」と約半数の人が回答。2位は「自分の経済的負担(41.8%)」、3位は「認知症(39.2%)」という結果になった。不安を抱えている人が多い一方で、9割以上の人が何も対策ができていないことも判明。「対策したいと思っているがまだできていない(63.4%)」人も多くいる現状が浮き彫りになった。

<調査概要>

・調査テーマ:親の健康と自身の健康意識関する調査

・調査方法:WEBアンケート調査

・調査対象者:別居している60~70代の親がいる全国の男女 計500名

※2024年末~2025年始に帰省した方対象

・調査期間:2025年1月21日~23日

・調査主体:株式会社ニッスイ

・調査機関:株式会社ネオマーケティング

――――――-

・調査テーマ:お出かけ事情と健康に関する調査

・調査方法:WEBアンケート調査

・調査対象者:全国の40~70代の男女 計1000名

・調査期間:2024年11月6日~7日

・調査主体:株式会社ニッスイ

・調査機関:株式会社ネオマーケティング

出典元:株式会社ニッスイ

構成/こじへい

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE