現在、江戸川区にはおよそ7000人以上のインド人が住み(※1)、そのうち約4000人は西葛西エリアに住居を構えているという。

日本のインド人の人口は2024年の時点でおよそ5万人なので(※2)1割弱が西葛西に居るというわけだ。

現在の西葛西の駅周辺には本場の味が味わえるインド料理レストランや、さまざまな香辛料が並ぶインドの食料品店などが点在し、「リトル・インディア」と呼ばれている。

筆者は長くニューヨークに住んでいたのだが、ニューヨークのクィーンズという場所にもリトルインディアがあり、よくインド料理を食べに通っていた。インドを旅行したこともあるため、西葛西に行くとリアルなインドに触れられてワクワクする。

そんな西葛西がどのような経緯を経てリトル・インディアとして発展したのか、目の前で経過を目撃してきたとある人物に話を聞いた。

※1 江戸川区統計/2024年度参照

※2 法務省統計参照

紅茶を保管する倉庫を利用するため西葛西へ

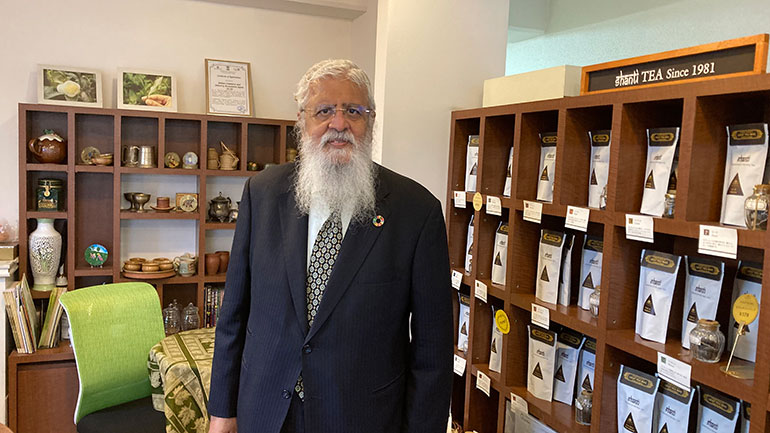

ジャグモハン・チャンドラニ氏

ジャグモハン・チャンドラニ氏

46年前から「西葛西」で暮らしているインド出身のジャグモハン・チャンドラニ氏。チャンドラニ氏は江戸川インド人会の会長であり、リトル・インディアの父として知られている。(以下、「」内チャンドラニ氏)

「当時はまだ『西葛西駅』もありませんでした」

インドの紅茶の輸入業を行うために来日したチャンドラニ氏。紅茶の輸入はコンテナーで行うため、8tから10tもの紅茶を一度に仕入れるという。

「そんなにたくさんの紅茶を家に置いておくことはできませんから、西葛西にある倉庫を借りることにしたのです」

当時、神楽坂に住んでいたチャンドラニ氏は、倉庫へ行くのに交通の便が少なく苦労していたという。

「西葛西駅ができることを知ったので、それならばと思い西葛西に住居を移しました」

その頃の西葛西はインド人はもちろん、日本人もほとんど住んでいないエリアだった。

インド人を見かけるように

1996年の時点で西葛西エリアに住むインド人は4世帯のみだった。しかし、97~98年頃に突然、今まで見たことのないインド人と、道ですれ違うことが増えたのだという。

「ある時、道ゆくインド人に話しかけてみると『あなたもアパートを探しているんですか?』と聞かれたのです」

当時の日本では、世紀が変わるためコンピューターシステムに誤作動が起きるかも知れないという「2000年問題」が危惧されていた。そこで多くの企業が、IT先進国であったインドからたくさんの人材を呼び寄せていたのだ。

来日当初はプロジェクトとして一時的な契約だったため、彼らはホテル住まいだったという。

しかし、そこで問題が発生。外食をしようにもインド人はベジタリアンが多く、“食べるものがない”という事態になっていたのだ。

アパートを借りて自炊しようと思うものの、借りることが難しく困っていたという。

江戸川インド人会の発足

そこでチャンドラニ氏は他のインド人数名と共に江戸川区インド人会を発足させた。1998年のことだ。不動産屋に部屋を借りられるように交渉するなど、彼らの手助けを始めた。

「彼らの給料明細を不動産屋さんに見せて、十分な給料をもらっていることを証明したりしました」

しかし、アパートを借りるには賃貸契約の保証人が必要だった。

自身が保証人になることを考えたチャンドラニ氏だったが、ずいぶん悩んだという。なぜなら彼らはインド人とは言え“知らない人”であることに変わりはないのだ。

しかし、最終的には保証人になることを決断する。

「奥さんには内緒で保証人になりました。幸運にも皆さんちゃんとした人たちで、のちにトラブルが起こることはありませんでした」

何年か後に奥さんにこの事実がバレてしまい、ひどく怒られたんだとか。

インド人のための食堂

次にチャンドラニ氏は彼らのための食堂を作った。アパートに住み始めたものの、インドでは自炊をしたことがない男性が多いのである。

「インドでは奥さんやお母さんなど、家族が食事を用意してくれるので男性はあまり食事を作りません。なので結局、毎日のご飯に困っていたのです」

スパイスマジックカルカッタ本店

スパイスマジックカルカッタ本店

西葛西に現在もある「スパイスマジックカルカッタ本店」が、チャンドラニ氏が彼らのために作った食堂だ。現在はレストランとして営業している。

なければ作る

食堂の他にも、チャンドラニ氏は色々作った。

インド人の多くは短期契約だったものの、日本の企業から「残って欲しい」と声をかけられ、日本に残ると決めた人たちは家族を呼び、本格的に生活を始める。

女性たちが家でインド料理を作ろうにも材料がないため、彼らのためにグローセリーストアを作った。さらに、子供が生まれると預けるところが必要になり、保育園、幼稚園を作った。

これらは現在も残っているがチャンドラニ氏は運営からは手を引いている。

「誰かがそれを商売として始めたら、私は手を引きました。なぜなら私の本業は紅茶の輸入業だからです」

その後、インドの収穫祭を祝おうと「東京ディワリフェスタ西葛西」も始める。昨年25回目を迎えた。

「始めた当初の参加者は30~40人ほどでしたが、近年の参加者は7000人を超えます」

社会へ返す

なぜチャンドラニ氏はそんなに人のために動けるのだろうか?

「私の家族はもともと、インド西部(現在はパキスタン領)に住んでいました。インドで独立紛争が起こり故郷を追われ、インドのコルカタに移動して新生活を始めました。

これは私が生まれる前の話ですが、故郷を離れる大変さや悲しさは家族から聞いています」

日本の言葉が分からない彼らに「少しでもできることがあれば」と、数々のサポートを行ってきたという。

「人間は社会がないとやっていけません。私が社会に助けられてきたことを、社会に返すのです」

西葛西はコスモポリタン

西葛西の西側には荒川が流れており、そこを散歩すると故郷のガンジス川を思い出すのだというチャンドラニ氏。そんな環境がインド人たちが西葛西に好んで住む理由の一つなんだとか。

「西葛西はインターナショナルを超えてコスモポリタンになっています」

“コスモポリタン”とは国籍にとらわれず、世界的な視野を持つ人のことや、多国籍な文化や国が交わることを言う。“インターナショナル”という言葉もまた、それに近い意味を持っているものの「国と国の間」という意味を持つ。

「日本人の小さい子供が家族とインド料理のレストランに来て、自分が食べたいものを言えるのです。それはインド料理という文化が自分のものになっているということです」

インドと日本、お互いの文化がクロスオーバーして共同の文化となり、西葛西がコスモポリタンとして今後も進化していくと良いとチャンドラニ氏は話す。

西葛西では本場インドを感じられる場所がたくさんある。チャンドラニ氏は確実に、そのキッカケを作った“リトル・インディア”もしくは“コスモポリタン・西葛西”の父である。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE