2025年4月3日、アメリカのトランプ大統領が発表した10%の一律関税と、日本は24%など60か国以上を対象にした相互関税だが、先行きには不透明感が増している。

というのも先日は相互関税の対象からスマートフォンや電子機器を外すと表明したものの、すぐに撤回。その一方で、自動車関税に対してはメーカー救済のため見直しを検討している、というトランプ大統領の発言が伝えられている。

そんな揺れ動くトランプ関税と市場動向に関する分析リポートが三井住友DSアセットマネジメント チーフマーケットストラテジスト・市川雅浩氏から届いたので、概要をお伝えする。

トランプ関税は3つに区分されるが、それぞれの朝令暮改の政策方針に市場が振り回される状況

米相互関税を巡る混乱が続いている。トランプ米大統領は4月2日に相互関税を発表後、9日には早々に相互関税の上乗せ分の一部を90日間停止することを明らかにした。

その後、11日にはスマートフォンなどの電子関連製品を相互関税から除外するとの方針が米トランプ政権から示されたものの、13日にはラトニック米商務長官が、スマートフォンなど電子関連製品は、半導体関連の分野別の関税対象になると発言している。

トランプ米大統領も13日、除外された製品は単に別の関税カテゴリーに移行するだけというコメントを自身のSNSに投稿しており、詳細については14日に説明される見通しとなっている。

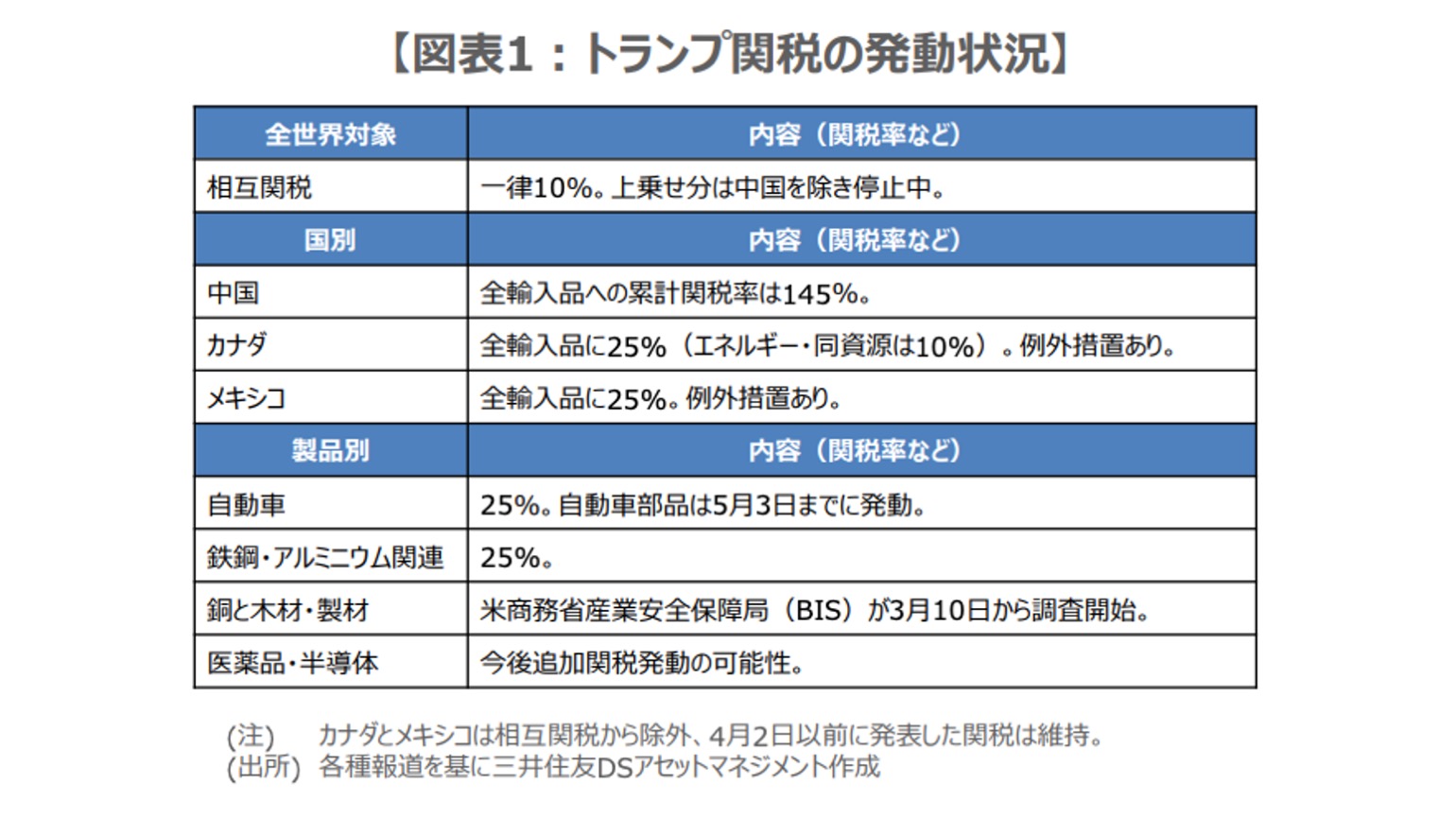

なお、現時点におけるトランプ関税の発動状況は図表1のとおりで、大きく全世界対象、国別、製品別に区分されるが、それぞれ朝令暮改の政策方針に市場が振り回されている状況だ。

■対立激化で米国の対中関税率は累計145%、中国は関税以外の強硬措置に出るか

こうしたなか、米国は中国に対し厳しい追加関税を課し続けており、中国も対抗して追加関税を発動するなど、報復合戦が続いている。

米国は違法薬物フェニンタル対策に絡み、3月4日には中国からの輸入品に20%の関税を課していたが、別途、相互関税の税率を段階的に引き上げており(4月2日に34%、7日に84%、9日に125%)、中国に対する累計の税率は145%に達している。

一方、中国も米国から輸入する液化天然ガス(LNG)などに最大15%、大豆などに最大15%の追加関税を、それぞれ2月4日と3月4日に発動した。

その後、米相互関税の引き上げに対する報復として、米国からの輸入品に課す追加関税を引き上げている(4月4日に34%、9日に84%、11日に125%)。

中国は11日、関税引き上げはここまでと示唆したが、米国がさらなる措置を講じれば、関税以外で強硬措置をとるとみられる。

■金融市場は米中歩み寄りや主要国との協議進展を先取りし、リスクオフ後退も十分想定されうる

なお、先週は米主要株価指数と米国債が下落し、米ドルも対主要通貨で減価するなど、「米国売り」の動きがみられた。関税に振り回される市場が米トランプ政権に対し、米国資産離れという形で警告を発したものと考えられる。

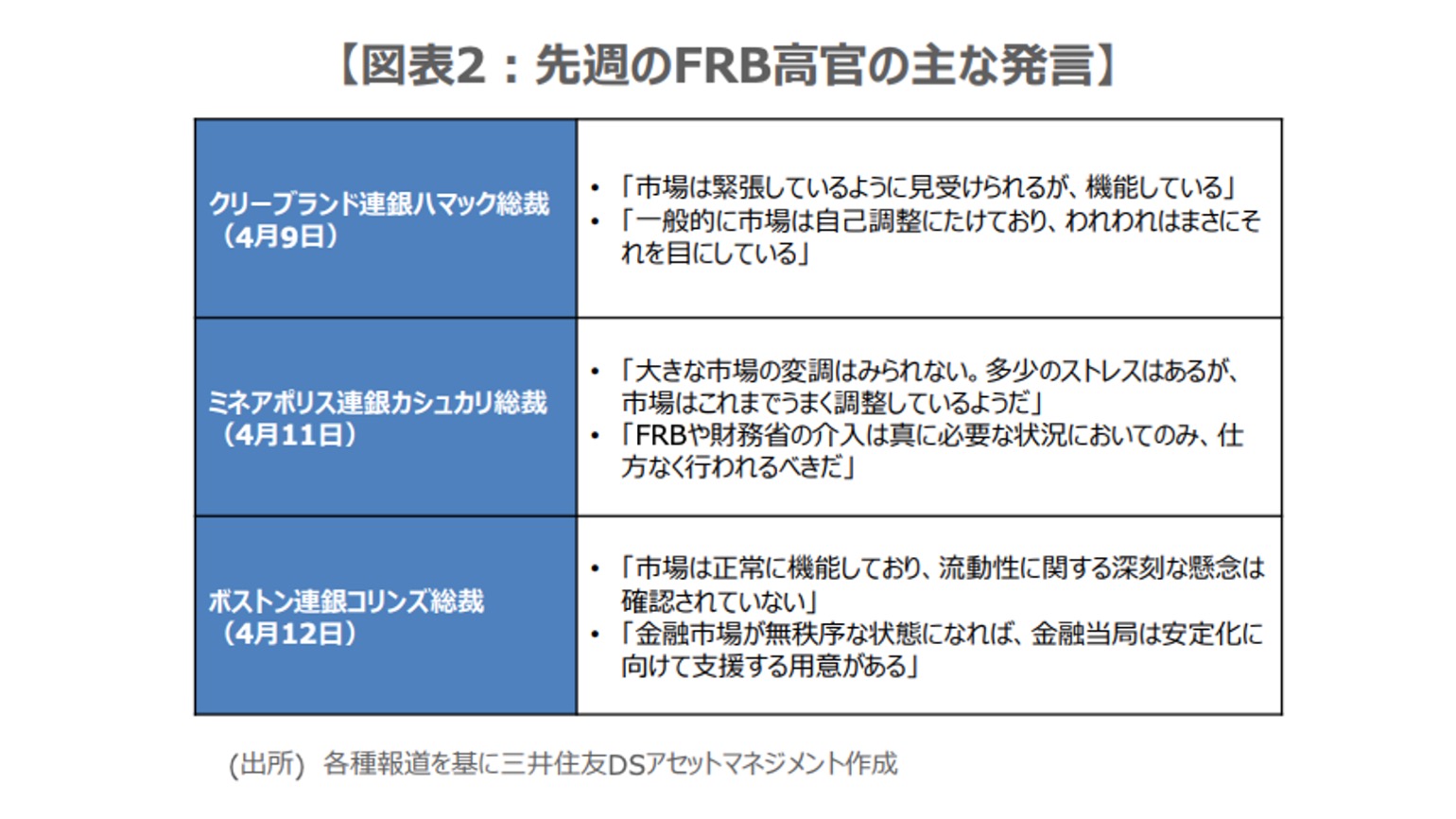

特に米国債の下落は金融市場のさらなる混乱につながりかねないが、先週の複数の米連邦準備制度理事会(FRB)高官発言を踏まえると(図表2)、米国債市場はまださほど緊迫した状況にはないと判断できる。

引き続き、米中が話し合いに向けて歩み寄ることができるか否か、日本を含む主要国と米国との関税交渉が進展するか否かが、今後の焦点になると思われる。

いずれも相応に時間がかかるとみられるが、相互関税が4月2日発表の内容に戻らない(あるいはそれ以上の税率にならない)限り、また、米中対立がこれ以上激化しない限り、市場は歩み寄りや進展を先取りしてリスクオフ(回避)の度合いを後退させていくことも十分想定される。

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE