グーグルのPixelシリーズを、大ヒットに押し上げた立役者と言えるのが、端末の最後に“a”がつく廉価モデルのPixel Aシリーズだ。人気の秘密は、コストパフォーマンスの高さにある。上位モデルと同じチップセットを搭載しながら、価格をミッドレンジスマホ並みに抑えているため、お得感が高い。センサーなど、カメラのハードウェアはやや劣る一方で、AIの処理で画質を高めていることもあり画質も上位モデルに近づけている。

この特徴を受け継いだ新モデルが、例年より早い4月に登場した。「Pixel 9a」がそれだ。これまでのPixel Aシリーズと同様、Pixel 9aも上位モデルにあたる「Pixel 9」や「Pixel 9 Pro」などと同じ「Tensor G4」を採用。レスポンスやアプリの動きなどは、これらの上位モデルとほぼ同じだ。

人気のPixel Aシリーズに、Pixel 9aが追加された。大手3キャリアとグーグルが販売する

人気のPixel Aシリーズに、Pixel 9aが追加された。大手3キャリアとグーグルが販売する

一方で、グーグルはPixel 9aからデザインを変え、背面のカメラをより目立たなくすることでPixel Aシリーズとしての特徴を出そうとしている。カメラバーを備えており、良くも悪くもカメラが目立っていたこれまでのPixelとは、一線を画すシンプルな背面デザインになった。では、グーグルはPixel 9aを投入することで何を狙っているのか。発売に先立って実機に触れ、その実力を検証した。

背面デザインを刷新、薄型ながら優秀なカメラ機能

Pixel 9aでもっとも注目されているのは、そのデザインだ。カメラバーが背面上部に配置されていたPixel 9やPixel 9 Proなどと異なり、超広角と広角カメラの2つがさり気なく搭載されている。2つのカメラをまとめる台座のようなユニットの面積も小さい。出っ張りが大きく、これでもかとカメラが強調されていたこれまでのPixelとは異なり、シンプルな仕上げになっていると言えそうだ。

出っ張りが少なくいため、机やテーブルの上に置いたときにも安定感がある。スマホはカメラのために持っているのではないという人や、昨今のカメラが強調されたスマホに辟易としていた人には、いい選択肢になりうる。特に、このクラスのチップセットを備えた機種で、カメラ周りがシンプルな機種は驚くほど少ない。その意味では、あえてカメラを目立たなくすることで独自性を出せている。

ただし、カメラを薄くするには、センサーやレンズを小さくしなければならない。一般的に、センサーは大型であればあるほど光を集めやすく、画質は高まる。スペック的には、メインの広角カメラが1/2インチ。超広角カメラは1/3.1インチと、さらに小型だ。上位モデルのPixel 9がそれぞれ1/1.31、1/2.55インチだったことを考えると、性能は低めと言える。

一方で、実際に写真を撮ってみると、その差はあまり感じられない。これまでのPixel同様、ホワイトバランスは正確で、ディテールの描写も細かい。夜景に強いというPixelの特徴も、そのままだ。コンピュテーショナルフォトグラフィーによる処理が、スペックの違いを乗り越えていることが分かる。

色味が正確で、料理の写真などがおいしそうに写る。解像感も高い

色味が正確で、料理の写真などがおいしそうに写る。解像感も高い

一般的なハイエンドスマホのような望遠カメラはないが、4800万画素のセンサーから切り出しを行うことで、2倍まで劣化がほぼないズームが可能。ここにAIを使った超解像処理を組み合わせて、最大8倍までのズームに対応している。8倍まで拡大しても、スマホのディスプレイで見るには十分。拡大すると粗さは分かるが、デジタルズームとは思えないほどの画質だ。4倍ぐらいまでであれば、拡大にも耐える。

上から超広角の0.5倍、広角の1倍、2倍と超解像ズームの8倍。8倍だと、さすがにボンヤリしているが、スマホのディスプレイで等倍表示するには十分

上から超広角の0.5倍、広角の1倍、2倍と超解像ズームの8倍。8倍だと、さすがにボンヤリしているが、スマホのディスプレイで等倍表示するには十分

使えるマクロ撮影、ディスプレイや処理能力も価格以上か

Pixel 9aだけの新機能と言えるのが、広角カメラを使ったマクロ撮影だ。Pixel 9を含む多くのスマホは、接写の際に自動でマクロ撮影機能のついた超広角カメラに切り替えている。そのため、撮影時中、急に画角が変わってしまい、構図の再調整が必要になることがある。また、一般的に、超広角カメラは広角カメラと比べるとセンサーの性能が低めで、画質も落ちる。

1倍の広角カメラで被写体に寄っていくと、自動的にマクロ撮影に切り替わる

1倍の広角カメラで被写体に寄っていくと、自動的にマクロ撮影に切り替わる

これに対し、Pixel 9はメインの広角カメラでそのままマクロ撮影ができる。被写体に寄っていっても画角が急に変わることがなく、画質も風景などを撮るときと同じ。草木や花、食事などに寄って撮りたいときに重宝する。ちなみに、マクロモードになると、画面上に小さい花のアイコンが現れる。ただ、これが少々分かりづらい。

知らないうちにマクロになってしまったからと言って困ることは特にないが、接写ができることはもっと知らせた方がいい。近づきすぎると、被写体から離れるよう注意が出るため、マクロに切り替えたときにもこのぐらい目立たせてもいいのでは……と感じた。また、2倍に切り替えると撮影された写真にマクロのアイコンはつかないが、被写体に寄れてピントも合う。被写体に近づきづらい時には、ズームも活用したい。

ディスプレイは、上位モデルと比べると額縁(ベゼル)がやや太く、目につくかもしれない。ただし、これには個人差もある。狭額縁のハイエンドモデルを見慣れた人には、やややぼったく見える可能性がある一方で、実用面ではあまりネガティブな要素はない。強いて言えば、本体が大きくなる、もしくは本体に対してディスプレイが小さくなるのが難点だが、これも気になるほどではない。あくまで上位モデルと比べたときの違いと捉えておくといいだろう。

一方で、解像度は高く、リフレッシュレートも最大120Hzに対応しており、動きは滑らか。ピーク輝度は2700ニトで、屋外でも見やすい。最高のディスプレイというわけではないものの、8万円を下回るスマホに搭載されるそれとしては十分なクオリティと言えるだろう。

上位モデルと比べるとベゼルは太いが、表示品質やリフレッシュレートには不満がない

上位モデルと比べるとベゼルは太いが、表示品質やリフレッシュレートには不満がない

さらに、同じTensor G4を搭載しているため、処理能力もまずまずの高さだ。ベンチマークアプリなどでは十分な数値が出ないため、現行の最上位モデル並みとまではいかないが、ハイエンドモデルと呼んで差し支えない性能は出ている。アプリの動きも良く、デバイス上でのAI処理も行える。グーグルが、廉価モデルまでチップセットをそろえている狙いも、ここにある。

上位モデルに近いが差分もあるAI機能、アップルとは分かれた戦略

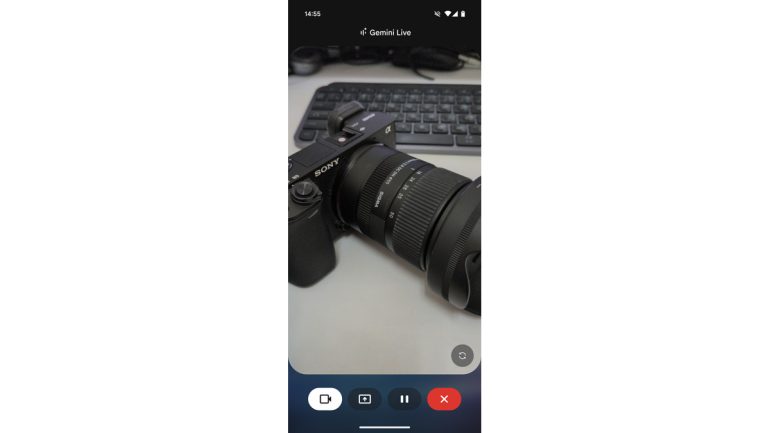

後述するように制約はあるが、Pixel 9aでも、他のPixel 9シリーズと同様、AIを使ったさまざまな機能を利用できる。まず、Geminiは、リアルタイムで生成AIと会話が可能なGemini Liveが、ライブ映像や画面共有に対応している。これによって、カメラを通してPixel 9aが見ているものを答えてもらったり、映像を元にアイディアを出してもらったりといったことが可能になった。

画面内の情報やカメラで写した映像を元に、Gemini Liveと会話が可能。ライブ映像のため、いったん写真を撮るといった手間もかからない

画面内の情報やカメラで写した映像を元に、Gemini Liveと会話が可能。ライブ映像のため、いったん写真を撮るといった手間もかからない

この機能は通常、Gemini Advancedという月額2900円の有料プランに入っていないと利用できないが、Pixel 9aは無料。廉価モデルながら、上位モデルと同様の恩恵を受けられる。現状では、Gemini Liveのライブ映像/画面共有を無料で利用できる、もっとも安い端末だ。

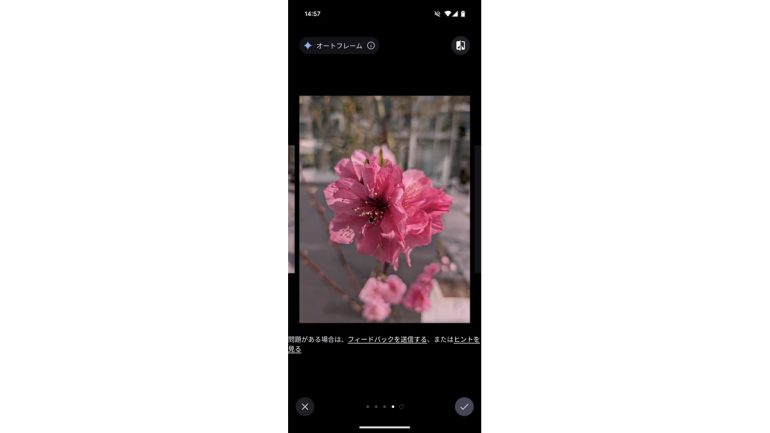

同様に、Googleフォトでは「編集マジック」で画像の足りない部分を補完する「オートフレーム」に対応。被写体の映り込みを消し、足りない部分を生成AIで書き足すこともできる。ここまで挙げてきた機能はいずれもクラウドで処理されるAIため、端末の性能はあまり関係がないが、Pixel 9aのユーザーには嬉しい恩恵と言えるだろう。

編集マジックのオートフレームは、横位置の写真を縦にするといったシーンで活躍する

編集マジックのオートフレームは、横位置の写真を縦にするといったシーンで活躍する

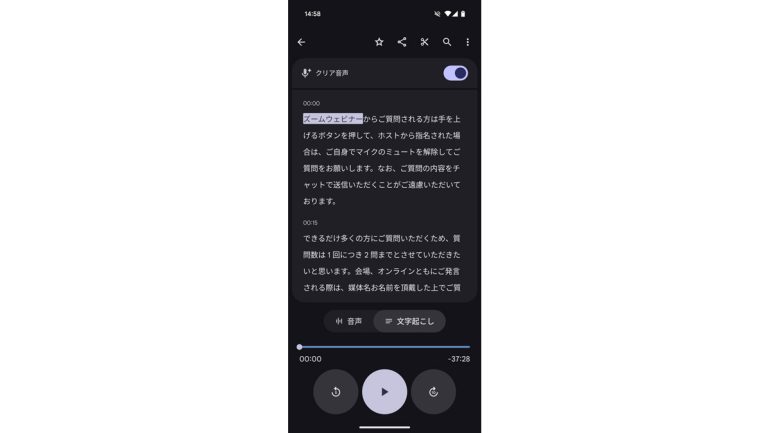

処理能力を生かしたAIでは、「通話スクリーニング」が挙げられる。これは、迷惑電話などを代わりに取ってもらう機能。相手が話した結果は、テキストとして残る。この処理を担っているのが、オンデバイスAIだ。文字起こしはボイスレコーダーも対応しており、精度の高さには定評がある。

また、画像生成のアプリとして、「Pixel Studio」もプリインストールされている。これを使うと、写真からステッカーを作ったり、テキストからさまざまなテイストのイラストを生成したりといったことが可能になる。廉価モデルに上位モデルと共通のAI機能を採用し、幅広く普及させるのがグーグルの戦略と言っていい。

一方で、Pixel 9が対応していた文字起こしの日本語要約には非対応。スクリーンショットを保存しておき、その内容を分析して後から検索しやすくする「Pixel Screenshots」も利用できない。メモリが8GBで上位モデルの12GBより少ないため、オンデバイスで動作するAIには少々違いがあるのも事実だ。上位モデルより割安ではあるが、この点は少々残念。こうした機能がなくても十分実用的だが、あった方がより便利になることは間違いない。

ちなみに、アップルは廉価モデルのiPhone 16eもApple Intelligenceに対応させ、機能や仕様は上位モデルとそろえている。共通させる機能はクラウド処理に任せつつ、オンデバイスAIは端末の価格に応じて差を出すのがグーグルの方針と言えるだろう。そのぶん、iPhone 16eは廉価モデルにしては価格が高い。AIと価格のトレーオフをどう解決するかに、2社の違いが出たと言えそうだ。

文/石野純也

慶應義塾大学卒業後、宝島社に入社。独立後はケータイジャーナリスト/ライターとして幅広い媒体で活躍。『ケータイチルドレン』(ソフトバンク新書)、『1時間でわかるらくらくホン』(毎日新聞社)など著書多数。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE