春は「歓送迎会」や「お花見」など楽しい飲み会が増える季節。しかし、飲みすぎたり食べすぎたりで翌日に響いてしまうことも少なくない。

そこでクラシエ薬品はこのほど、全国の20代~60代男女200名を対象に「飲み会後の不調」に関する実態調査を実施し、その結果を発表した。

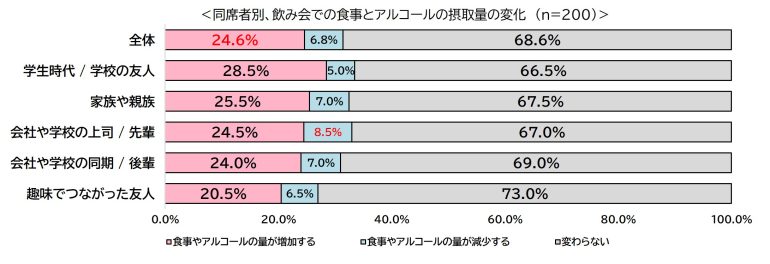

約4人に1人は飲み会時に食事・お酒の量が増えると回答、上司や先輩との飲み会では量が減ると回答した人も

はじめに、飲み会での食事とアルコールの摂取量について尋ねたところ、全体の24.6%が普段と比べて摂取量が増加すると回答した。同席者別にみると、特に学生時代の友人との飲み会では摂取量が最も増える傾向がみられた。また、全体的に摂取量が増える一方で、上司、先輩との飲み会においては8.5%の人が減ると回答した。

上司や先輩との飲み会では“周囲のペース”が食事とお酒の量に影響!?

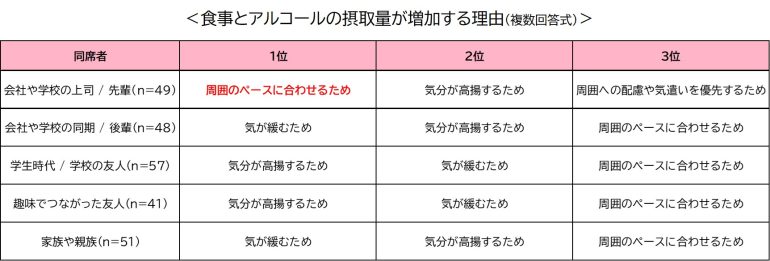

食事やお酒の摂取量が変化する理由について調査したところ、全体的な増加の要因として「気が緩むため」や「気分が高揚するため」といった回答が上位に挙がった。楽しい飲み会の場では、つい食べ過ぎたり飲み過ぎたりしてしまう傾向があることがわかる。

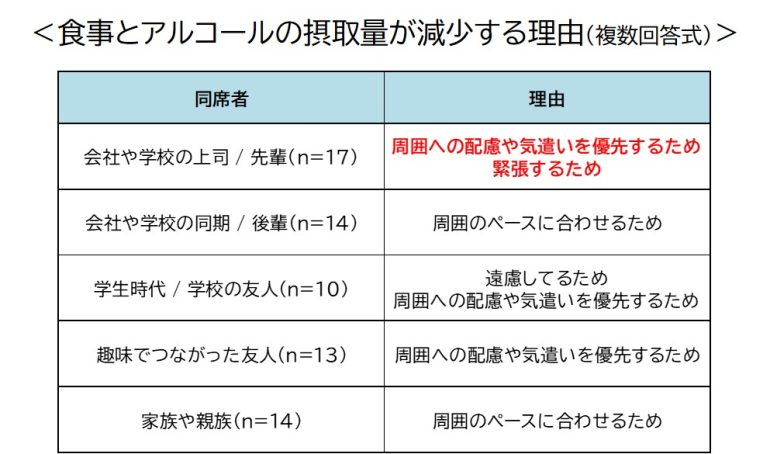

さらに、同席者によっても飲酒量に違いが生じることが明らかになった。特に、上司や先輩との飲み会で摂取量が増える理由として 「周囲のペースに合わせるため」と答えた人が最も多い一方で、摂取量が減る理由としては「緊張する」「周囲への配慮や気遣いを優先する」が挙げられた。このような結果から、同席者との関係性が食事とお酒の摂取量に影響を与えることがわった。

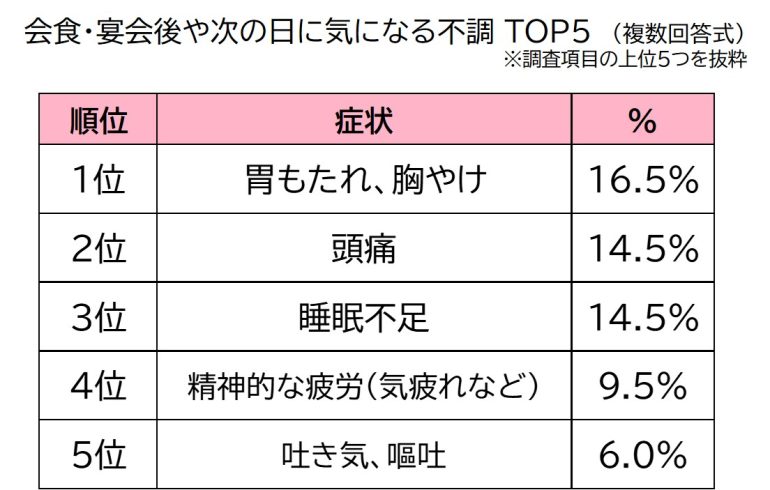

飲み会後に気になる不調は「胃もたれ、胸やけ」が最も多い結果に

飲み会後や翌日に気になる不調について調査したところ、「胃もたれ・胸やけ」が最も多く、前問で食事やアルコールの摂取量が増える傾向があることから、胃腸へのダメージが現れていることがうかがえる。また「頭痛」や「吐き気」を挙げる人も多く、お酒の飲みすぎによる二日酔いの影響が考えられる。

一方で、4位には「精神的な疲労(気疲れなど)」がランクイン。目上の人との飲み会での緊張や、場を盛り上げようと周囲に気を配ることなどが要因となり、身体的な不調に加えて精神的な疲れを感じる人も少なくないことが明らかになった。

<調査概要>

調査対象:全国の20代~60代の男女200名(有効回答数)

調査期間:2025年3月24日

調査方法:インターネットアンケート/クラシエ調べ(クロス・マーケティング QiQUMOを利用した調査)

出典元:クラシエ薬品株式会社

構成/こじへい

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE