身体の調子が悪いと、精神面も含めて気持ちが落ち込んでしまう。ウェルビーイングな生活を送るためには、日ごろから健康に気を遣う生活をする必要がある。しかしそのケアに手間がかかると、継続することが難しい。日頃から、生活の一部として手軽に取り入れられる方法があれば、ウェルビーイングな状態を保ち続けられるかもしれない。

油脂の健康価値や日常生活での取り入れ方を発信しているヘルシーオイル・プラス・コンソーシアムは、アマニ油とMCTオイル2つの油を紹介するため、『医師本人が実践!インナービューティーメソッド・レッスン』を開催した。

老化ペースを左右する「糖化・酸化・炎症」にオメガ3系脂肪酸

消化器内科医の工藤あき氏と、山本メディカルセンター2代目院長・齋藤真理子氏(左から)

消化器内科医の工藤あき氏と、山本メディカルセンター2代目院長・齋藤真理子氏(左から)

「医師本人が実践!」と題しているように、消化器内科医で日本内科学会認定医の工藤あき氏と、山本メディカルセンター2代目院長で日本形成外科学会専門医・分子栄養学認定医の齋藤真理子氏が、インナーケアの重要性やアマニ油やMCTオイルなどの最新の研究内容を解説。実際に自身の朝食例なども紹介しながら、日常生活での取り入れ方も説明した。

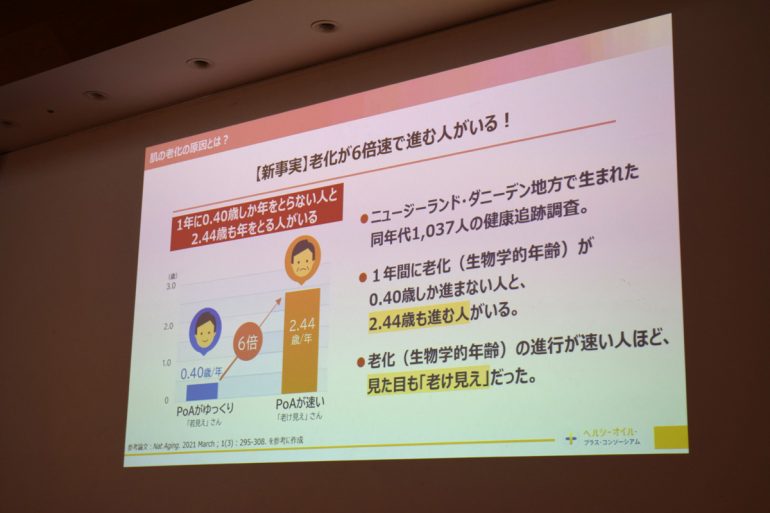

工藤氏は、ニュージーランドのダニーデンで行われた「ダニーデン研究」を紹介。この研究によると、「老化のスピードは人により大きく変わる」といい、人によっては「老化が6倍速で進む人がいる」ということが明らかになったという。「ダニーデン研究」は、1972年から73年に生まれた約1000人を、26歳から45歳までの20年間追跡したもので、「老化のペースには個人差があり、生物学的に老化が遅い人は1年間に0.4年分しか歳をとらず、早い人は2.44年分も老化が進む」ということが分かった。誰もが365日で1年歳をとるのではなく、人によって違いがあるというのだ。同じ年齢なのに「若く見える人」と「老けて見える人」がいることも、「ダニーデン研究」によって裏付けられたことになる。

工藤氏は、この老化ペースを左右する大きな要因のひとつが「食事」だと語る。必要以上に摂取し過ぎた糖質がタンパク質と結合し、老化物質(AGEs)を作り出す「糖化(からだの焦げ)」と、日々の呼吸や紫外線、ストレスなどで身体が錆びてしまう「酸化」、そして身体に備わった免疫機能による防御反応が起きる「炎症(身体の火事)」、この3つが起こると老化を進めてしまう。そのため、「糖化」「酸化」「炎症」を防ぐ食生活が重要だ。

工藤氏によると「糖化」「酸化」「炎症」を起こさないために、普段の生活で「オメガ3系脂肪酸(以下、オメガ3)」を摂取することがオススメだという。オメガ3には強い抗炎症作用があり、体内の慢性炎症を抑えることで、健康維持や生活習慣病の予防に役立つといわれている。また、人間の細胞を形づくる細胞膜が脂質でできていることから、オメガ3が細胞膜を柔らかくすることで、細胞のひとつひとつまで栄養を届け、老廃物をしっかりと排出。栄養や老廃物の出入りがスムーズになる。

また近年の研究では、体内の炎症を消すスイッチとなる美肌成分「DEL-1」が加齢に伴い減少してしまうことが分かっているが、オメガ3を継続して摂取することで、「DEL-1」を増やすことが明らかになっている。その他にも、オメガ3が紫外線ダメージを軽減する効果あがる可能性も分かってきているという。

アマニ油を味噌汁に小さじ1杯 具材はトマトや小松菜もおすすめ

アジで約3匹分のオメガ3もアマニ油なら小さじ1杯で摂取できる

アジで約3匹分のオメガ3もアマニ油なら小さじ1杯で摂取できる

工藤氏は、オメガ3を手軽に取り入れる方法として、アマニ油やえごま油を挙げている。オメガ3の1日の摂取量目安は食事摂取基準によると約2g。この量を魚でとろうとするとアジで約3匹分が必要になるが、アマニ油やえごま油なら1日小さじ1杯で推奨目安量に届く。工藤氏は、「私のオススメはお味噌汁と一緒に食べることです」と紹介した。

「味噌は善玉菌が含まれているだけでなく、善玉菌の餌になるオリゴ糖も一緒に吸収できる、まさに腸内で働く1人2役のスーパー発酵食品です。オメガ3自体は酸化しやすく、加熱調理には向かないため、できた料理にそのままかけてすぐ食べるがオススメです」

工藤氏や齋藤がおすすめする食事メニュー。味噌汁や納豆にオイルをかける

工藤氏や齋藤がおすすめする食事メニュー。味噌汁や納豆にオイルをかける

この日は、実際に自身の食卓に出している例として、トマトと小松菜のお味噌汁を紹介。「トマトの抗酸化成分でおなじみのリコピンも脂溶性の栄養素です。小松菜に含まれるβ-カロテンも同様に脂溶性です。油を一緒にとることで、吸収率の上がる栄養素も多くあるので、相乗効果が見込めます」と語った。

若々しさのためにミトコンドリアとコルチゾールを最大限生かす

コルチゾールを無駄遣いしないパフォーマンスについて語る齋藤氏

コルチゾールを無駄遣いしないパフォーマンスについて語る齋藤氏

齋藤氏は、身体の中から若々しさを手に入れるためには「身体本来が持っている機能を最大限生かすことが必要」と語った。その最大化のポイントとなるのが「ミトコンドリア」と「コルチゾール」だという。

ミトコンドリアは人間の活動に必要なエネルギーを生み出す発電所のようなもの。ミトコンドリアが元気であることが、パフォーマンスに直結するという。またコルチゾールは、健康や美容に関するさまざまな機能を持つホルモン。代表的な機能として、三大栄養素である炭水化物(糖質)、脂質、タンパク質の代謝促進や疲労回復、抗炎症作用などがある。しかしコルチゾールは1日の基本的な産生量が決まっているといい、時間帯も朝に産生される。その使い道はさまざまだが、炎症などがあり身体の負担が大きくなると、コルチゾールの一部は炎症の対応に追われてしまう。産生量が決まっているため、本来使いたい健康や美容のために残せなくなってしまうのだ。齋藤氏は「コルチゾールの無駄遣いをいかに減らすか」がポイントだと語った。

めぐりを良くするために「首リンパ流し」や「深呼吸スクワット」がおすすめ

めぐりを良くするために「首リンパ流し」や「深呼吸スクワット」がおすすめ

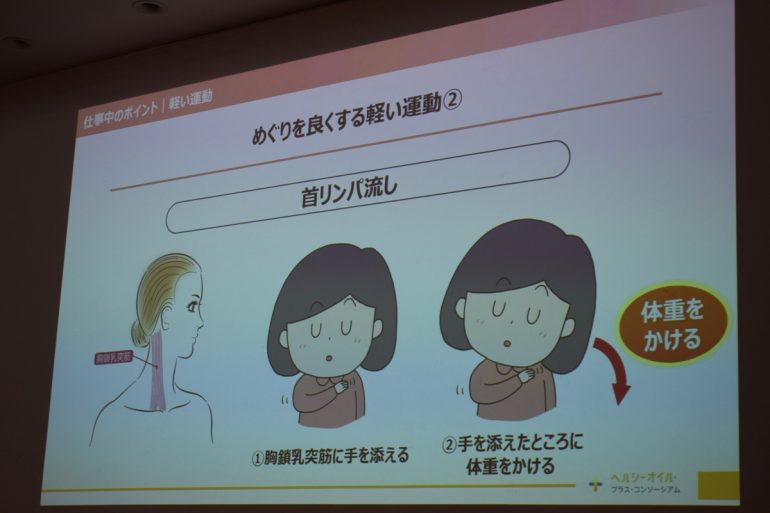

齋藤氏自身は、朝5時30分に起床し、診察や家事などを経て午後10時30分に就寝するまでの中で、「コルチゾールのパフォーマンス」を意識した行動を心がけているという。例えば、血液やリンパの流れが滞ると、流れを良くするめにコルチゾールが使われてしまう。そのため身体の「めぐり」を意識し、長時間同じ体勢が続く仕事時などは、“深呼吸スクワット”や首のリンパ流し、ストレッチなどをして流れを良くするという。また、コルチゾールが朝作られることから、コルチゾールの産生をさせるために睡眠の質を高めることも重要だ。齋藤氏は睡眠前の入浴や、アミノ酸の摂取などで「副交感神経が優位な状態を維持すること」を勧めた。

小さじ半分程度のMCTオイルを納豆に 脂肪燃焼を高める特長も

また食事面では、MCT(Medium Chain Triglyceride/中鎖脂肪酸)が鍵になるという。中鎖脂肪酸は長鎖脂肪酸よりも分子の長さが短いことから、水になじみやすい。無味無臭でどんな料理にも合い、長鎖脂肪酸よりも4倍はやくエネルギーになる。またミトコンドリアを直接的に活性化させるケトン体になりやすい特徴があり、MCTオイルを取り入れることで、体内でケトン体が増加することが分かっているという。その他にも、インスリン抵抗性の改善や、整腸作用、脂肪燃焼を高めるといった特徴もある。

齋藤氏がヘルシーオイル・プラス・コンソーシアムで行った簡易実験では、毎日MCTオイルを小さじ半分程度摂取した被験者に内臓脂肪の減少がみられた。この日は被験者の1人が実際に登壇し、「特別なことはしておらず、普段通りの生活の中にMCTオイルを取り入れた」「約1か月で体重の変化はもちろん、身体が軽くなった気がした」とコメントした。この日は齋藤氏が実際にMCTオイルをかけて食べているという納豆や温泉卵のメニューなども紹介された。齋藤氏自身も「パフォーマンス」を意識した生活を行い、1か月で3kg近く体脂肪が減ったという。

MCTオイルをかけた納豆だけでなく温泉卵やオクラなども取り入れている

MCTオイルをかけた納豆だけでなく温泉卵やオクラなども取り入れている

最近では、アマニ油やMCTオイルを使ったドレッシングも販売されている。オイルを食材や料理にかけるだけでなく、ドレッシングという形で取り入れれば、サラダや肉類、魚類にかけるだけで一品作ることができる。こうした手軽な方法であれば時短にもつながり、継続しやすいかもしれない。

健康な身体を保つためには、運動や食事制限などは確かに大切な要素だ。しかしハードな運動や過度な制限はストレスになってしまう。アマニ油やMCTオイルなら、小さじ1杯や半分の量取り入れるだけ。生活を大幅に変えることなく、無理なく身体を改善できるのは魅力的だ。ウェルビーイングな生活を保つために、日ごろの食生活を見直し、少し工夫してみるといいかもしれない。

取材・文/コティマム

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE