利便性を増すマイナンバーカードだが、過去に生じた様々なトラブルによって、存在そのものに否定的な考えを持つ人も少なくない。それらの原因や今後の課題、そして将来に向けた取り組みについて、有識者やデジタル庁への取材をもとに明らかにする。

有識者に直撃!各種トラブルの根本原因と今後に対する期待

トライズ代表取締役社長

トライズ代表取締役社長

三木雄信さん

東京大学経済学部経営学科卒。三菱地所、孫正義氏率いるソフトバンクの社長室長などを経て独立。官民の要職を経験し、「消えた年金記録問題」の対応においては日本年金機構理事として活躍するなど、現行のマイナンバー制度にも精通している。

マイナンバーカードの関連サービスを巡って起きた諸問題について、デジタル庁のWebサイトでは「事務処理上での別人との紐づけ間違いなどが原因」として記されている。マイナンバーカード制度に詳しい三木雄信さんは「正確な本人確認に必要なマスターデータを管理する仕組みが構築されなかったことが根本的な原因」だと指摘する。背景にあるのは、マイナンバーの前身ともいえる住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)に関する最高裁の判決だ。

「同判決では『個人情報は一元管理ではなく各行政機関などで分散管理するのが合憲』とされました。それを踏襲したマイナンバー制度も分散管理型のシステムにこだわるあまり、効率的なデータ管理の仕組みが作られず、全国民の氏名/住所/生年月日/性別の4情報をマスターデータと見なして運用を始めた結果、紐付けミスなど様々な問題が生じたと考えられます」

今後あるべきマイナンバー制度の未来像について、三木さんは次のように考察する。

「まず個人情報の扱いについては、EUが定める個人情報保護の規則(GDPR)のように、日本でもマイナポータル上などで、個々人がより主体的に自身の個人情報を管理したり監視したりできる仕組みづくりの検討が必要でしょう。その第一歩として、まもなく始まる〝マイナ機能〟のスマホ搭載には期待しています。スマホの生体認証などと組み合わせて主体的な個人情報の管理がより身近になれば、いずれは物理的なマイナンバーカードを持ち歩く必要もなくなるでしょう。そのほか、各種給付金やふるさと納税の申請処理、日本の慣習的なハンコ文化も、マイナンバー制度を介してオンライン上で代替できるようになれば、飛躍的に利便性が向上すると思います」

デジタル庁に直撃!

今、力を入れている事柄と今後に向けた取り組み

デジタル庁 担当参事官補佐

デジタル庁の職員は、利活用を推進するマイナンバーカードを身分証として常に携帯。庁舎の入館証などにも活用しているそうだ。

国民の間でも期待と不安が入り交じるマイナンバー制度やマイナンバーカード。その普及や利活用に向けた推進業務を所管する立場にあるのが、デジタル庁だ。同庁で国民生活に直結した手続きのデジタル化を担っている「国民向けサービスグループ」の担当者に、注力している事柄をはじめ、民間と行政で進んでいるマイナンバーカードの活用事例や、今後に向けた取り組みなどについて聞いた。

今、注力していることとして挙がったのが、マイナンバーカードの安全性に対する国民の不安を払拭し、メリットを周知するための活動だ。マイナンバーカードの安全性とメリットを国民に知ってもらうべく、同庁のWebサイト、リーフレット、広報活動を通じて丁寧な情報発信を心がけているという。

マイナンバーカードの活用サービスの中でも近年の利用件数が多い一例に「引っ越しの手続き」が挙げられた。マイナンバーカードを使えばマイナポータル上で転出の届出ができ、役所に行かずにすむ。2023年度の年間利用件数は約64万件で、引っ越しでの効率化にひと役買っている。

また「金融機関での口座開設時の公的個人認証」でもマイナンバーカードの利用率が上昇。ある大手証券会社へのヒアリングでは、2022年度から2024年度にかけての利用率は10%から50%台に急拡大したという。

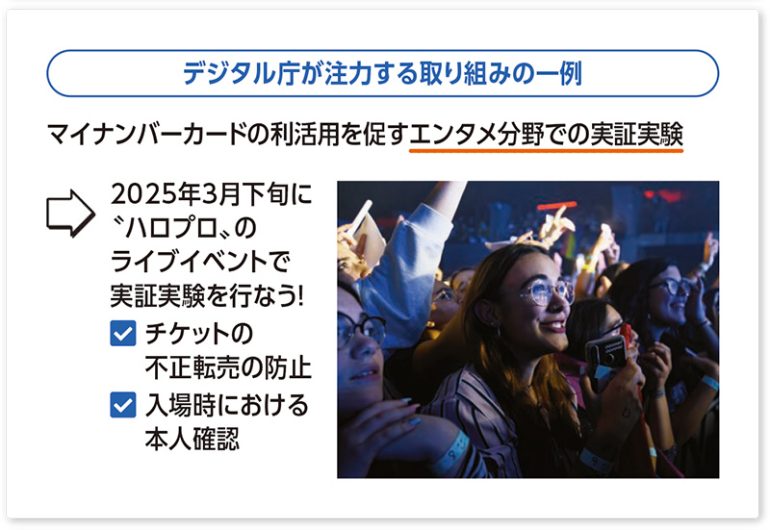

今後の動向としては、直近の2025年3月下旬に「モーニング娘。’25」などが所属するハロー!プロジェクトのライブイベントにおいて、チケットの不正転売防止対策や入場時の本人確認の実証実験を行なう予定。このほかにもマイナンバーカードの利用シーンの拡大に向けた様々な取り組みを推進していくそうだ。

次期マイナンバーカードは安全&魅力的に!

技術進展への対応で安全性を高めるとともにより魅力的にするための検討が進められている

次期カードでは暗号方式もより強固な方式を採用し、電子証明書の有効期限は現行の5年から10年へと延長される見込み。そのほかには、偽造防止対策の強化や、文字を大きくするなど、誰もが持ちたくなる魅力的なデザインへの見直しも検討されている。

取材・文/清友勇輔 編集/田尻健二郎

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE