3月24日から運用が始まった「マイナ免許証」。マイナンバーカードを持つドライバーであれば、誰でも取得できる免許証だ。従来の運転免許証と比べて、どこが違うのか。調べても案外わかりづらいマイナ免許証を所持するメリットを、つい最近、運転免許更新センター(以下、免許センター)で更新をすませたベテラン(?)ドライバー、ライター安藤が解説していこう。

「マイナ免許証」の特徴と運転免許証との併用についてギモンを解決!

Q.「マイナ免許証」は普通のマイナンバーカードと何が違う?

A. 有効期限などの運転免許証情報をICチップに記録している

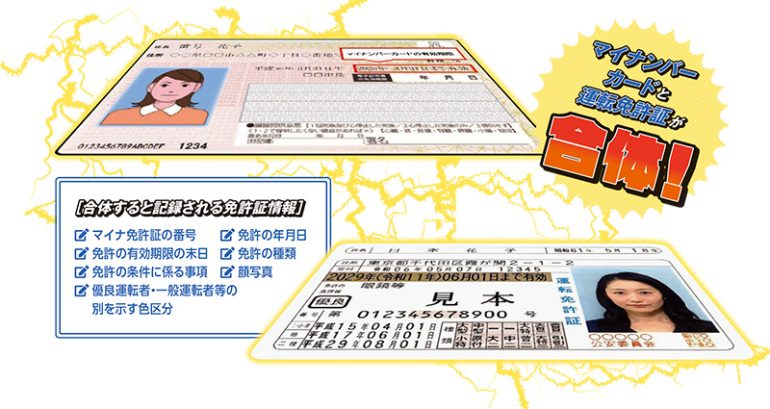

「マイナ免許証」は、従来の運転免許証に記載されていた情報などをマイナンバーカードのICチップに記録することによって、マイナンバーカードと運転免許証を一体化させたものである。専用カードは発行されないため、マイナンバーカードに運転免許証機能が追加されたと考えるとわかりやすい。

「マイナ免許証」は、従来の運転免許証に記載されていた情報などをマイナンバーカードのICチップに記録することによって、マイナンバーカードと運転免許証を一体化させたものである。専用カードは発行されないため、マイナンバーカードに運転免許証機能が追加されたと考えるとわかりやすい。

Q. 免許証はすべて「マイナ免許証」に切り替わる?

A. あくまでも希望者のみ。従来のものも併用できる。

所持方法は「運転免許証のみ」「『マイナ免許証』のみ」「運転免許証と『マイナ免許証』の2枚持ち」の3通り。免許更新時以外でも、免許センターや指定警察署で切り替え可能。運転免許証の持ち方の選択肢が広がる一方、従来の運転免許証は継続して使える。その点は、新規発行が終了した健康保険証との違い。

所持方法は「運転免許証のみ」「『マイナ免許証』のみ」「運転免許証と『マイナ免許証』の2枚持ち」の3通り。免許更新時以外でも、免許センターや指定警察署で切り替え可能。運転免許証の持ち方の選択肢が広がる一方、従来の運転免許証は継続して使える。その点は、新規発行が終了した健康保険証との違い。

「マイナ免許証」のココがメリット〈1〉

わずかではあるが更新の手数料が安くなる!

取得・更新のそれぞれに必要な交付手数料は、所持の仕方によって変わる。例えば「運転免許証のみ」と「『マイナ免許証』のみ」を比べてみると「『マイナ免許証』のみ」のほうが、新規取得で800円、更新で750円も安くなる。3通りの所持方法における手数料比較では「『マイナ免許証』のみ」を選択するほうが、一番オトクだ。また、計算上は「運転免許証のみ」の手数料に100円プラスするだけで〝2枚持ち〟ができる点も見逃せない。『マイナ免許証』の利便性を試してみたいという人は、〝2枚持ち〟もおすすめしたい。

「マイナ免許証」のココがメリット〈2〉

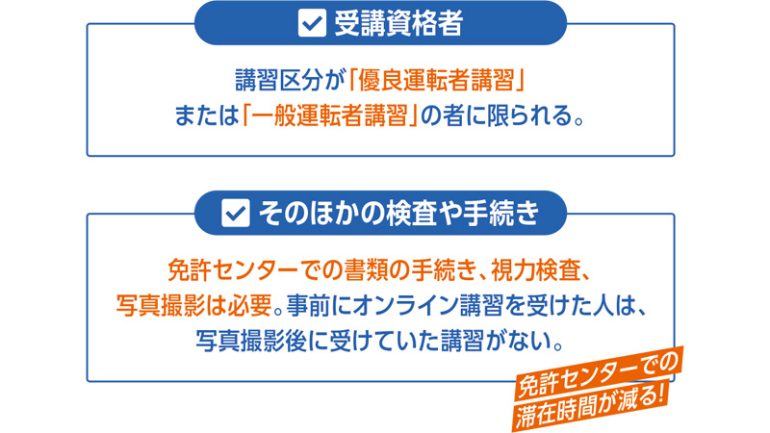

特定の条件を満たせば講習がオンラインで済む!

免許を更新する際は、免許センターや警察署に出かけて、書類の手続き、視力検査、写真撮影をすませた後、対面講習を受けていたはず。「マイナ免許証」を所持していれば、自宅などでオンライン講習を受けることができる。ただし、それには条件があり、「優良運転者」または「一般運転者」でなければならない。対面講習受講の待ち時間や講習時間を省けて、免許センターや警察署での免許更新にかかる時間を短縮できるのだ。対面講習を省略できれば、更新後の日程が組みやすく、時間の効率化につながる。

警察庁への独自取材で全貌がわかった!

3月24日から新たに始まるオンライン講習の内容

オンライン講習において、ドライバーは免許センターで行なう対面講習の内容(「道路交通法の現状と交通事故の実態」など)と同様の動画を見ることになる。その際、きちんと講習映像を見ているのか、顔照合や生体判定で厳しく検証すべく、事前説明をしたうえで、受講中はドライバーの顔にスマホなどのカメラを向け続ければならない。それにより、顔照合や生体判定がランダムで行なわれるそうだ。別の人が受講する〝なりすまし〟も、顔写真を用意して受講をサボるような不正も、許されない!

「マイナ免許証」のココがメリット〈3〉

免許更新時期がアプリ通知でわかる!住所変更も格段にラク

「マイナ免許証」は、運転免許証とは異なり、有効期限などはICチップ内に記録される。警察庁提供の「マイナ免許証読み取りアプリ」を使えば有効期限を確認できるほか、更新時期が近づくとアプリの通知機能で知らせてくれるのも安心だ。また、「マイナ免許証」のみを持っている人なら、住所や氏名などの変更が警察署などへの届出が不要に。自治体の手続きのみでできることも大きなメリットだ。

取材・文/安藤政弘 イラスト/中谷聖子(asterisk-agency) 編集/田尻健二郎

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE