ニッスイは、シニア世代(60~70歳代)とその子世代(※1)のそれぞれの健康意識を探るため、別居する親をもつ全国の男女500名(平均年齢40.8歳)を対象に「親の健康と自身の健康意識に関する調査」を実施した。

「体が小さくなった」「動作・歩くのが遅くなった」など、8割以上が自身の親に老いを感じている!

本調査では、親の老いを感じていることやその健康状態で心配なこと、子世代のフレイル(※2)への認知状況や、今後に対する不安などを調査した。その結果、8割以上の子世代が自身の親に老いを感じており、約半数が親の「筋力・体力の低下」を心配していることが判明。また、親世代は健康のために約半数が有酸素運動をしているが、筋トレなどの無酸素運動を取り入れている親世代は2割程度にとどまっていることがわかった。

さらに、子世代の帰省の頻度は、「半年に1回」以下が3割で、親と老後について「話し合ったことはない」という人も半数以上と、コミュニケーションが十分にとれていない現状が明らかに。加えて、子自身も、「病気や怪我」などの将来の不安へを抱えている人が多くいる中で、フレイルの認知度は2割未満と低く、不安を解消する対策はできていない傾向にあることもわかった。

【調査結果】

・8割以上の子世代が親の老いを感じている

まず、60~70代の親をもつ人に、親に老いを感じるのか聞いたところ、「とても感じる(28.2%)」、「感じる(54.4%)」と回答した人を合わせて8割以上の人が親に老いを感じていることがわかった。そう思う理由については、「全ての動作行動がゆっくりになってきた(東京都・47歳男性)」、「身長170cmちょっとあった父親が、今では身体が小さく、背中が丸まっている。白髪や顔のしわも年々増えている(新潟県・32歳男性)」、「気力がなくなって疲れやすくなっていた(東京都・47歳女性)」といったいったエピソードが寄せられた。また、親の老いを感じている人に、親が何歳の頃に老いを感じ始めたか聞いたところ、平均年齢は63.66歳となった。

一方、親の老いを感じていない人からは「むしろ近年、水泳を始めて若返っているようにも感じる(千葉県・46歳男性)」、「退職後ジムに通い、むしろ健康的になっている(大阪府・36歳男性)」、「ランニングを定期的にしており、体力づくりに励んでいるから(神奈川県・31歳男性)」と、運動をしていることが老いを感じない一因だといった声が寄せらた。

そこで、親の運動習慣について調査したところ、「運動している(43.6%)」親は半数近くいることがわかった。また、運動をしている人の中で「散歩・ジョギングなど有酸素運動をしている(75.6%)」は7割以上いたが、「筋トレなど無酸素運動をしている(24.4%)」は約2割にとどまった。

さらに、健康のために親がやっていることはあるか聞くと、「特に何もしていない(21.4%)」、「分からない(16.8%)」を除く6割以上の親が何かしら行なっていることがわかった。具体的には「たくさん歩く(31.8%)」が1位にランクイン。次いで「バランスの良い食事をとる(26.8%)」、「水分を十分に摂取する(19.2%)」という結果となり、運動をしたり、健康のために意識的に行動したりするシニア世代は多数いることがわかった。

・帰省の頻度は、「1か月に1回」が3割以上で最多

続いて、2024年~2025年の年末年始に帰省した人に、実家に帰る頻度について調査したところ、「1か月に1回程度(35.0%)」が最も多く、3人に1人以上の人が回答。次いで「2~3か月に1回程度(23.0%)」となった。一方、「半年に1回程度(17.6%)」と回答した人を含む帰省頻度が半年に1回以下の人は29.4%と約3割いることがわかった。

次に、年末年始に帰省して親に会った際に、親に対して感じた変化を調査したところ、見た目や身体についてネガティブな変化を感じた人が6割以上いた。特に「白髪が増えた(42.7%)」、「顔のしわ・たるみが増えた(41.4%)」、「体が小さくなった(38.2%)」に4割前後の票が集まった。体調や健康など行動面においても、半数以上の人がネガティブな変化を感じてることがわかった。具体的には「動作が遅くなった(33.3%)」、「歩くのが遅くなった(32.2%)」、「体のどこかが痛いと言うようになった(32.2%)」と3割以上の人が回答した。

なお、性別・年代別で見ると、60代、70代どちらも、女性(母親)より男性(父親)に対しての方がネガティブな変化を感じている人が多い傾向がうかがえる。

・子世代の約半数が親の「筋力・体力の低下」が今後心配と回答

親の健康状態で今後心配なことを調査したところ、1位に「筋力・体力の低下(49.0%)」がランクインした。また、実際に、親が60~70代で「転ぶ・つまずいて怪我をしたことがある(12.2%)」、「転ぶ・つまずくことが増えたが、怪我はなかった(2.8%)」が1割以上いることがわかった。これは多くはない割合ではあるが、親が怪我をしてしまったと回答した人からは、「何もないところで転ぶ。顔にあざを作っていた(東京都・49歳女性)、「段差につまずいて転んで、手を擦りむいたり、顔に青あざができた(愛知県・47歳女性)」、「平坦な地面で転んで入院した(秋田県・49歳男性)」、「外出先の何もないところでつまずき、軽い擦り傷程度の怪我をした(長崎県・39歳女性)」、「1cm程度の段差で足を踏み外して捻挫した(東京都・48歳女性)」、「階段でつまずいて骨折(長野県・36歳女性)」といった痛々しいエピソードが寄せられた。

なお、つまずいたり転んだりする一因は「速筋」という筋肉の減少が挙げられる。筋肉には、無酸素運動に使われる瞬発的な速筋と、有酸素運動に使われる持久的な遅筋の2種類がある。加齢によって減少する筋肉のうち、特に速筋の方が減少率が高いと言われており、衰えると転倒リスクなどに繋がる可能性がある。速筋を鍛えるには、筋トレなどの無酸素運動を行なうことが必要となる。

続いて、前述の質問で親に老いを「とても感じる」「感じる」と回答した人に、親の老後に対して不安なことがあるか調査したところ、「特にない(10.2%)」と回答した人を除く89.8%の人が不安を抱えていることがわかった。なお、1位は「認知症(54.2%)」、2位は「病気や怪我(53.3%)」、3位は「介護(44.6%)」という結果となり、お金面の不安より親の身体に不安を抱えている人が多いことがわかる。

その一方で、自分の親に老いを感じている人でも、親と老後について「話し合ったことはない(56.7%)」人は半数以上いることが判明。その理由を聞くと、「親はまだ元気だから(36.8%)」、「何から話せばよいか分からないから(33.5%)」と約3人に1人の人が回答。親はまだ元気だと油断していたり、話す必要はあると思っていても話し合えていない人がいたりすることがうかがえる。

また、親と話し合ったことがある人に何について話し合ったか聞くと、「病気や怪我(36.3%)」、「足腰の衰え(29.6%)」など健康面に関する項目が上位2位にランクインした。

・子世代自身のフレイル認知度は2割未満

最後に回答者自身についても調査した。速筋の減少は転倒リスクだけでなく、フレイルに繋がってしまう一因にもなるが、このフレイルについて認知度を調査したところ、「知っている」と回答した人は19.8%でフレイルの認知度は2割未満にとどまり、「フレイルは聞いたことはあるが意味は知らない(21.4%)」、「知らない(聞いたこともない)(58.8%)」と回答した人は80.2%と8割を超えた。

なお、過去ニッスイで行なった「お出かけ事情と健康に関する調査」において、60、70代にフレイルの要因のひとつは速筋の減少であることを知っているか調査した結果では、「知っている」「フレイルについては知っているが、要因については知らなかった」を合わせたフレイルの認知度は60代で34.4%、70代では38.8%となっており、60、70代より子世代の方が認知度が低いことが判明した。

さらに、自身の将来に対いて不安なことがあるか調査したところ、「不安に思うことは特にない(15.4%)」人を除く、8割以上の人が何かしらの不安を抱えていることが判明。1位は「病気や怪我(50.8%)」と約半数の人が回答。2位は「自分の経済的負担(41.8%)」、3位は「認知症(39.2%)」という結果になった。また、不安を抱えている人が多い一方で、9割以上の人が何も対策ができていないことも明らかになった。

【調査概要】

・調査テーマ:親の健康と自身の健康意識関する調査

・調査方法:WEBアンケート調査

・調査対象者:別居している60~70代の親がいる全国の男女計500名(2024年末~2025年始に帰省した人が対象)

・調査期間:2025年1月21日~23日

・調査主体:ニッスイ

・調査機関:ネオマーケティング

※1:回答者である“子世代”の平均年齢は40.82歳

※2:「フレイル」とは、健常な状態と要介護状態(日常生活でサポートが必要な状態)の中間の状態として、日本老年医学会が2014年に提唱した概念。年齢を重ねていくと、心身や社会性などの面でダメージを受けたときに回復できる力が低下し、これによって健康に過ごせていた状態から、生活を送るために支援を受けなければならない要介護状態に変化していく。

関連情報

https://www.nissui.co.jp/

構成/立原尚子

免疫力を無料でチェックできるスペシャルキットが付録のDIME最新号スペシャル版、好評発売中!

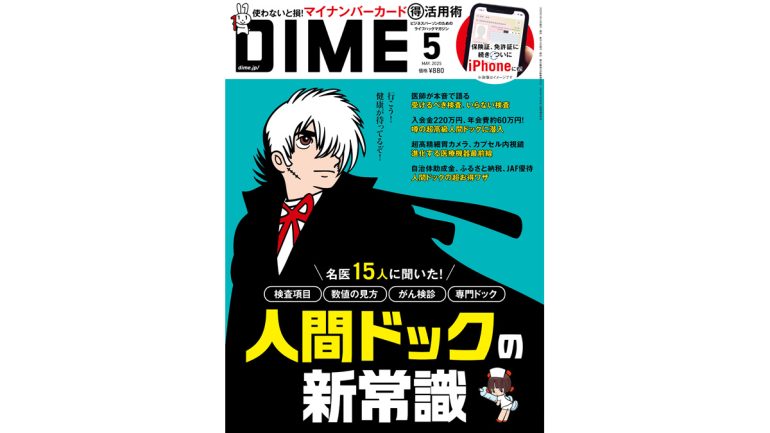

最近疲れやすい、眠りが浅い、イライラしやすい、そんな悩みはありませんか? もしかしたらそれは免疫力(※)の低下のサインかも! 現在発売中のDIME5月号スペシャル版の特別付録は、株式会社 明治の提供する「免疫チェック」特別キット。自宅で手軽に免疫力をチェックでき、健康に関するアドバイスを受けられます。通常3000円以上するサービスを無料で試せるチャンス! また特集は「人間ドックの新常識」と題し、最新の検査事情や適切なオプションの選択から検査結果の正しい見方など、気になる疑問を名医15人に徹底取材。健康寿命を延ばし、仕事のパフォーマンスの向上につなげるヒントが満載です!

※免疫力とは、唾液中のIgA値を基にした免疫状態を示しています。

******************************

DIME5月号 スペシャル版

******************************

【特別付録】明治「免疫チェック」特別キット

40年以上にわたって乳酸菌などによる免疫の研究を続けてきた株式会社 明治が提供する自分の免疫力を「見える化」するサービス。自宅で唾液を採取するだけで簡単に免疫力がチェックでき、ウイルスや細菌に負けない身体をつくるアドバイスが受けられる。スマホで簡単に申し込みできる手軽さに加え、検査は医療検査の最大手企業「H.U.グループ」と連携、検査の精度にもこだわっています。今回は通常3000円以上するこのサービスを無料で試せるクーポン付き特別キットが初の付録に!

※通常版にはこの付録は付きません。

■DIME SPECIAL1

検査項目 数値の見方 5大がん検診 専門ドック リモート検査キット

名医15人が本音で証言!これだけ読めば命を守れる!

人間ドックの新常識

最大のリスクは検査を受けないこと。2023年に人間ドックをきっかけに血液のがんである多発性骨髄腫と診断され、余命10年を宣告された岸博幸さんに聞く「健康投資」のススメから、人間ドックの基本、受けるべき検診、検査結果の見方、検査機器の進化、がん検診の中身、編集部による検診体験レポートや入会金220万円の超高級人間ドックの気になる全貌まで! 読者の皆さんの気になる疑問を解決し、お得な活用術と合わせてご紹介します!

<DIME SPECIAL2>

保険証、免許証、iPhone連携で生活激変! 使いこなす人ほど便利になる!

保存版!マイナンバーカード🉐活用術

2025年1月時点で保有数は約9695万枚に達し、国民の約77.6%が取得したことになるマイナンバーカード。2025年3月24日には運転免許証との一体化がスタートするほか今春には同カードの機能が『iPhone』に搭載されることも予定されている。そんな、今まで以上に活用の幅が広がりそうなマイナンバーカードの活用方法を徹底解説。気になる安全性や今後の先取り情報についても取材およびレビューを交えながら紹介する。

【DIMEお買い物ナビ】

スマホ連携/バッテリーマネジメント機能/回収サービス

いざという時に本当に役立つ最強ポータブルバッテリーの選び方

【SPECIAL INTERVIEW】

俳優 鈴鹿央士

感情を受け入れ、流れに任せてみる

25歳の若手俳優が愛される理由

【Trend Watching】

斬古着愛好家が注目!高額化する〝オールドユニクロ〟とは?

高級店さながら!本格職人がキッチンカーに参入する理由

ナイトエンタメを牽引!大箱クラブが東京・新宿に集う理由

■REGULAR CONTENTS

・玉川徹から働き盛りの君たちへ

・山崎怜奈の好奇心のとびら

・ヒャダインの温故知新アナリティクス

・NIKKIのKINIなる世界

・竹田ダニエル Z世代の<はたらく>再定義

・小山薫堂のscenes

・データウオッチング

・キーワードで読み解く社会学 Buzz Word

・DIME LOUNGE STORE

・BUSINESS BIBLE SELECTION

・CAR of the DIME

付録のつかない通常版も同時発売!

******************************

DIME5月号 通常版

https://dime.jp/

******************************

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE