学生の頃、誰にも一つはあった「特異な教科」と「苦手な教科」。では、イマドキの小学生・中学生・高校生はどの教科を最も好み、一方で、どの教科を最も嫌っているのだろうか?

学研ホールディングスの調査・研究機関である学研教育総合研究所はこのほど、全国の小学生の子どもを持つ保護者を対象に「小学生調査」、全国の中学生の子どもを持つ保護者を対象に「中学生調査」、全国の高校生を対象に「高校生調査」を実施し、小学生調査では1,200名、中学生調査と高校生調査では各600名の有効サンプルを集計した。

ここでは調査結果の中から、「一番好きな教科・一番嫌いな教科」をはじめ、「ChatGPTなど対話型生成AIの利用経験」「クラスに長期間休んでいる人の有無」に関する調査結果を抜粋し、紹介する。

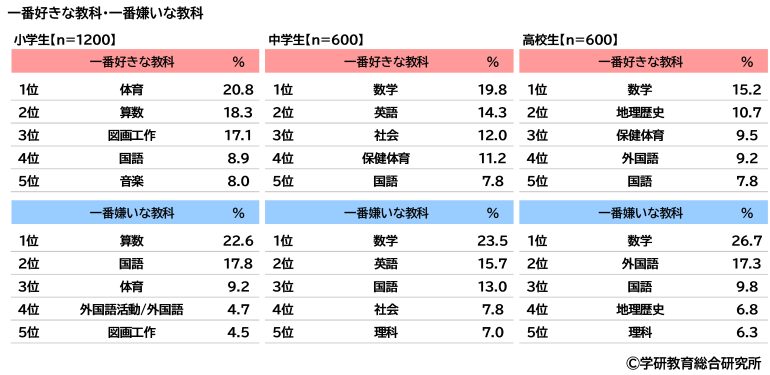

小学生・中学生・高校生の一番好きな教科・一番嫌いな教科

一番好きな教科と一番嫌いな教科を聞いたところ、小学生では一番好きな教科は1位「体育」、2位「算数」、3位「図画工作」、一番嫌いな教科は1位「算数」、2位「国語」、3位「体育」となった。

また、中学生と高校生では、一番好きな教科はともに1位「数学」、一番嫌いな教科もともに1位「数学」となり、中学生では一番好きな教科の2位は「英語」、3位は「社会」、一番嫌いな教科の2位は「英語」、3位は「国語」、高校生では一番好きな教科の2位は「地理歴史」、3位は「保健体育」、一番嫌いな教科の2位は「外国語」、3位は「国語」となった。

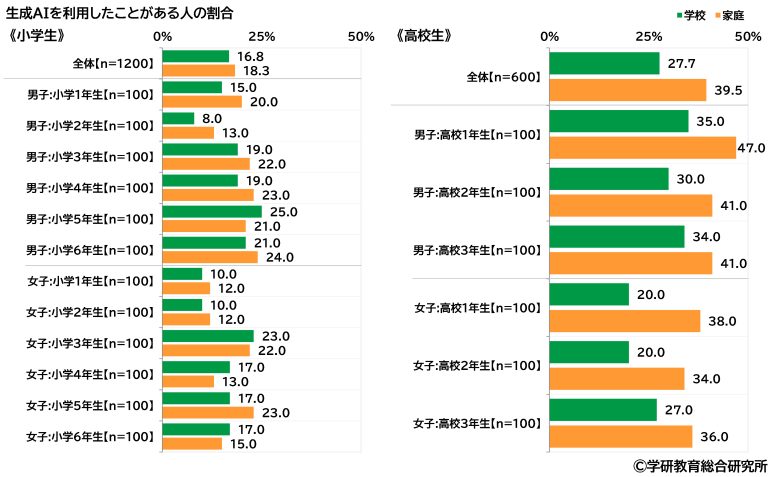

ChatGPTなど対話型生成AIの利用経験、「学校で利用したことがある」小学生の17%、高校生の28%

ChatGPTなどの対話型生成AIを【学校】で利用したことがあるかを聞いたところ、「ある」と回答した人の割合は、小学生では16.8%、高校生では27.7%となった。

また、対話型生成AIを【家庭】で利用したことがあるかを聞いたところ、「ある」と回答した人の割合は、小学生では18.3%、高校生では39.5%となった。

小学生の結果を前回調査と比較すると、利用したことがある人の割合は、【学校】では7.0ポイント上昇(前回調査9.8%→今回調査16.8%)、【家庭】では5.8ポイント上昇(前回調査12.5%→今回調査18.3%)と、どちらも上昇傾向がみられた。

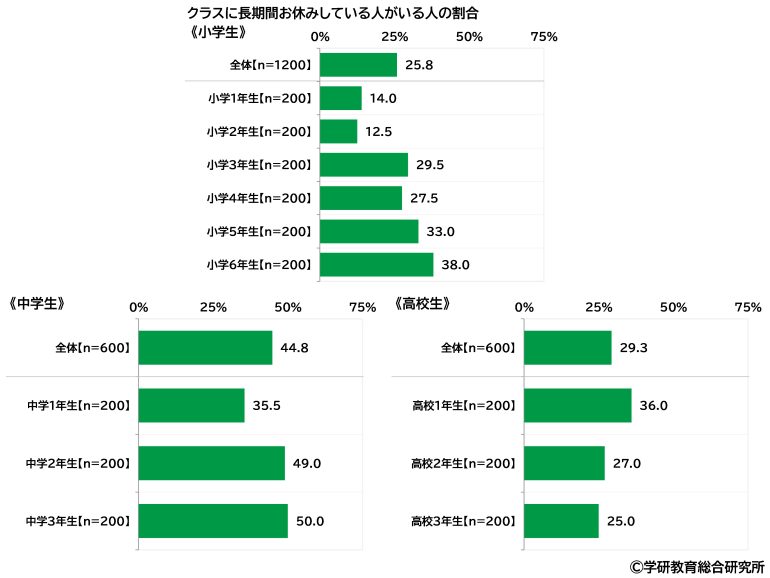

小学生の26%、中学生の45%、高校生の29%が「クラスに長期間お休みしている人がいる」

クラスに長期間お休みしている人がいるかを聞いたところ、「いる」と回答した人の割合は、小学生では25.8%、中学生では44.8%、高校生では29.3%と、中学生が突出して高くなった。

学年別にみると、小学生と中学生では上の学年で高くなっている一方、高校生では下の学年で高くなる傾向がみられた。

出典元:学研教育総合研究所調べ

構成/こじへい

スタンフォードでAIを学ぶ医師が開発!1か月で図形問題が得意になる小学生向け算数ドリルが登場

小学校の勉強科目で、好き嫌いや得意・不得意が一番はっきりしているのが算数。特に図形問題については、苦手としている子どもが非常に多い。中でも立体図形問題は苦手意識をもっている小学生が多いといわれている。ところが、平面図形を正確にイメージする力が身につき、図形の性質を正確に理解する作図力が上達するようになるという小学生向けの図形計算ドリル「AI脳が身につく最強の図形ドリル」(小学館)が登場。話題となっている。

さらに、平行・対称・回転の3つの平面感覚を養うことができるほか、立体図形を俯瞰・展開する力を高めることができるという。この画期的な小学生向けの算数ドリルを開発したのは、現在、スタンフォード大学大学院のAI専攻コースでAIを学び続けている岩波邦明医師だ。岩波氏によると、このドリルをマスターすることで「AI脳」が身につくという。早速、岩波氏に話を聞いてみた。

岩波邦明さん

医師。AI研究者。現在、スタンフォード大学大学院コースでAIを専攻。1987年生まれ。東京大学医学部卒。MENSA会員。在学中に暗算法「岩波メソッド ゴースト暗算」を開発。著書は66万部を超えるベストセラーに。AI資格「Stanford AI Graduate & Professional Certificate」を取得。

突然ですが、みなさんは算数の図形問題が得意でしょうか? 「小学生時代は苦手だった」「図形問題のせいで算数が嫌いになった」 という方も少なくないはずです。 みなさんが小学生だった頃と同じように、 図形問題を苦手とする子どもたちは今でもたくさんいます。そして、当時と同じように、図形問題は中学入試を目指す子どもたちが乗り越えるべき算数の最重要分野であるといわれています。大人たちがどれだけ理路整然と理論を並べ立てたところで納得できなければ、子どもたちは頭を縦に振りません。また、図形問題をたくさん解くことは、 解き方の引き出しを増やす(ひらめきを得る)ために必要ですが、図形問題が得意になる前に“苦手意識”が芽生えてしまっては本末転倒です。ではどうして図形問題につまずいてしまうのでしょうか。それは図形センスの習得を疎かにしているからだと私は考えます。

本書は、中学入試の算数の図形問題を解くために必要となる(平面図形のイメージ力、立体図形の把握力、 作図力など)のトレーニングを目的にしています。算数の知識のいらないパズル問題を数多く収録しているので未就学の子どもたちでも、楽しく図形センスを磨くことができます。また、本書はもうひとつ重要な力が身につくことを目的にしています。みなさんは「生成AI」という言葉を見聞きした覚えはないでしょうか。新聞などで盛んに報道されている通り、現在、AIは進化の渦中にあります。その飛躍はすさまじく、ゆくゆくは人間社会の在り方を大きく変えるだろうと予測されています。

AIが人間の仕事を奪うのではないかといった危惧を目にすることもありますがどのような形であれ、来るべきAI時代に向けて備えておくべき能力があります。それが「AI脳」=AIを使いこなす力です。私がスタンフォード大学でAIについて学ぶ中で、気づきを得たことが2つあります。ひとつはAIの開発・研究において、数学の習熟が不可欠であること。もうひとつがAIを使いこなす上で基本的な仕組みをイメージとして認識・理解できる力が必要であることです。それこそが「図形センス」なのです。図形センスとは、複雑な物事を頭の中でシンプルな図へと変換できる力であるとも言い換えることができます。例えば、図のようなAI の仕組みをホワイトボードに書いてわかりやすく伝えられる人は、図形イメージ力が高く、 AIを使いこなしている人といえるでしょう。本書が、子どもたちが図形問題を好きになるきっかけとなり、AI時代を賢く生き抜く一助となることを願っています。

この図形ドリルには、図形計算が得意になる8つのテクニックが網羅されている。著者の岩波邦明医師は、2011年に独自の暗算方をまとめた小学生向けドリル「岩波メソッド ゴースト暗算」を刊行し、シリーズ累計66万部の大ヒットを記録。2023年にはこのメソッドをバージョンアップさせた「小学生が99×99までスイスイ暗算できる最強ドリル」を出版。こちらもたちまち重版になっている。現在は、米スタンフォード大学大学院コースでAIを専攻し、最高評価の成績を収めたというまさに数学のプロ。その岩波氏が、今回、中学入試までの1か月で図形問題が得意になるというドリルを監修した。岩波氏が「問題集でも参考書でもない、画期的なワークブックです」というように、内容もとてもユニークなものとなっている。算数、とくに図形問題が苦手だというお子さんにプレゼントしてみてはいかがだろう。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE