5. AI時代の新しい「ハック」の形

21世紀に入り、ディープラーニングをはじめとするAI(人工知能)技術が急速に進化する中で、「ハック」はますます多面的な広がりを見せています。たとえばAIの研究開発において、データセットの収集やモデルの設計、推論の高速化などを工夫する行為は、一種の“ハック”と言えるでしょう。最新のAIはオープンソースコミュニティによって支えられている部分も多く、GitHub上でエンジニアがモデルやコードを共有し合い、そこに改善のアイデアをプルリクエストとして送り合う行為は、典型的な“ハッカー文化”の光景です。

さらに興味深いのは、AIをハックするという研究分野も注目を集めている点です。AIへの対抗手段として、たとえば画像認識モデルを混乱させる「アドバーサリアル攻撃」を模索する動きや、大規模言語モデルに“騙しのプロンプト”を与えて誤った応答を生成させる“プロンプト・インジェクション”など、AIを取り巻くセキュリティ上の問題を探る研究が盛んになっています。こうした領域では、ハッカー的な思考が必須となり、人類は「攻撃と防御」の視点からAIの性能向上と安全性確保に取り組むことを迫られているのです。

6. 「ハック」の幅広い応用:量子コンピューターからバイオハックまで

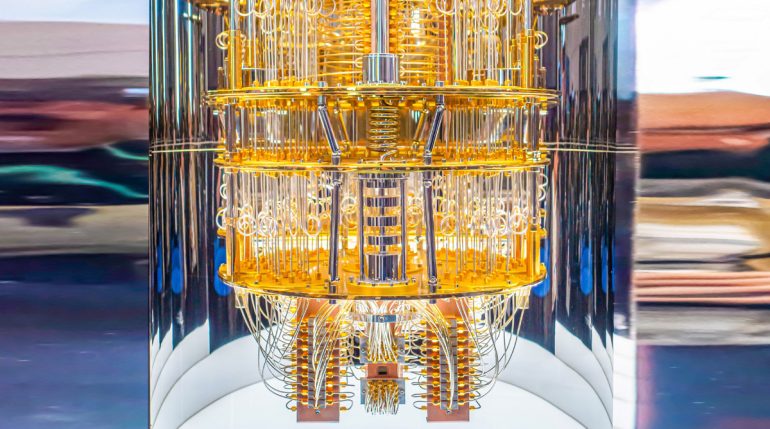

ハッカー文化は、従来のコンピューター技術だけにとどまりません。むしろテクノロジーが多様化するに伴い、ハックの概念も縦横無尽に拡張しています。例えば、まだ研究段階とはいえ、量子コンピューターのアルゴリズムをハックして最適化しようとする試みや、分子生物学の技術を利用して遺伝子を改変するバイオハッキングの動きなど、多様な“未来のハック”が現実味を帯びつつあるのです。

• 量子コンピューターのハック

• 量子ビット(量子状態を扱う最小単位)の相互作用を制御してアルゴリズムを改良する技術。

• 既存の量子ゲートモデルを超えて、新しいアーキテクチャやエラー訂正手法を提案する。

• まだ商用化には遠い部分もあるが、ビッグデータ解析や暗号解読の分野で注目度が高い。

• バイオハッキング(Biohacking)

• CRISPRなどの遺伝子編集技術を活用し、生物の機能を改変する試み。

• DIYバイオラボが世界中に増えており、市民科学者の手で微生物や植物、場合によってはヒト細胞の実験が行われる。

• 合法・非合法の問題や倫理的課題があり、ここでもハッカー文化特有の「自由と責任」のバランスが問われる。

このように、ハッカーたちは常に新しい技術領域を探求し、そのポテンシャルを最大限に引き出す工夫を凝らしています。ただし、その実験精神ゆえに法的・倫理的な問題と隣り合わせになるケースも多く、社会との共存・調整が一層重要となる時代でもあることを忘れてはなりません。

7. ライフハック・ワークハックへ波及する「ハッカー精神」

ハックというと高度なプログラミングやセキュリティテクニックを思い浮かべる方も多いでしょう。しかし、その根底にある「制限された環境や既存のルールを再解釈し、工夫によって改善する」というマインドセットは、私たちの日常生活にも大いに応用可能です。これこそが近年注目されているライフハック(Life Hack)やワークハック(Work Hack)の考え方に通じるものです。

• ライフハック

• 日常のちょっとした作業を自動化するためのアプリ連携(例:IFTTTやZapierを活用したスマートホーム化)。

• クラウドストレージを使って家族や友人との情報共有をスムーズにする。

• 運動や睡眠、食事のトラッキングをスマホアプリで徹底的に可視化し、自分に合った健康管理を実践する。

• ワークハック

• チャットツールやプロジェクト管理ツール(Slack、Trello、Asanaなど)を駆使し、チームコミュニケーションを最適化。

• データ分析やプログラミングスキルを身につけて、日常業務の効率化や意思決定精度を高める。

• リモートワーク時代における「仮想オフィス」を構築し、メンバー間の雑談やアイデア共有をオンラインでも活性化させる。

こうした“ハック”は一見地味にも思えますが、時間や労力の節約につながり、その結果として生まれた余白をクリエイティブな活動や学習に振り向けることが可能になります。まさに「ハッカー精神」を日常レベルにまで落とし込んだ姿だと言えるでしょう。

8. おわりに:ハックで築く「未来志向」のライフスタイル

「ハック(Hack)」という言葉の本質は“システムを深く理解し、革新的なアプローチで可能性を引き出す”という創造的な営みにあります。1960年代のMITで育まれたハッカー文化は、オープンソースソフトウェアやAI技術、さらには量子コンピューターやバイオハックの領域にまで広がり、私たちの社会を大きく変革してきました。

また、ハックの考え方は日常生活にも浸透し、「ライフハック」や「ワークハック」と呼ばれる小さなテクニックを通じて、一人ひとりが自分なりに効率化や創造性を追求する流れが生まれています。ここで重要なのは、ハックが「ツールやテクノロジーを使いこなすスキル」であると同時に、「常識や既成概念に疑問を抱き、改善策を試行錯誤する姿勢」そのものであるという点です。

私たちがハッカー的な思考を身につければ、ちょっとしたアイデアや工夫で劇的な成果を上げることも夢ではありません。企業であればイノベーションを加速させる原動力となり、個人であれば自分にとって本当に価値のあるプロジェクトや趣味に時間を割く余裕を生み出すことができます。テクノロジーの進歩がめまぐるしい時代だからこそ、“未来を切り拓く鍵”としてのハックはますます重要になっていくでしょう。

次回以降の連載では、この「ハッカー精神」を多角的に取り上げながら、すぐに試したくなる情報をお届けしたいと思います。

「Hack Your Life – ハックで世界をちょっと面白く」。常識を疑い、可能性を探り、具体的な行動に移してみる。そんなハッカー精神を大切にしながら、一緒に新しい価値を創造していきましょう。未来は待っているだけでは変わりません。ハックの力で、一歩先の世界をのぞいてみませんか?

文/スズキリンタロウ

【参考資料】

伽藍とバザール 著E.S.Raymond

https://tmrc.mit.edu/

https://www.gnu.org/gnu/manifesto.ja.html

https://bughunters.google.com/

https://quantumai.google/

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE