国内の書店数は、出版不況とともに右肩下がりに減り続け、ここ20年でほぼ半減した。

その一方で増えているのが、「シェア型書店」という新業態の書店だ。

これは、書店内の本棚を細かく分け、個人がその一枠を借り、所有する本を陳列販売するというもの。現時点で全国に100店ほどあり、ほとんどが個人営業の小さな店だ。

日本人の「読書離れ」が進み、大手書店すらも廃業する昨今、なぜシェア型書店が伸びているのだろうか?

そのヒントを探るべく、昨年京都市内でオープンした「一乗寺BOOK APARTMENT」の店主、北本一郎さんを訪ねた。

第二の人生を模索してシェア型書店に決める

北本さんは福岡県の出身。京都大学を卒業後、東京で共同通信社の記者となり、定年前の58歳で早期退職した。

「記者としてやりたいことやり切った」という北本さんは、まったく別のセカンドキャリアを模索する。「本屋が大好き」ということで、最初は個人書店を立ち上げようと考えるが、シェア型書店の存在を知る。

北本さんは、開業までのいきさつを次のように話す。

「荒川区に『西日暮里BOOK APARTMENT』というシェア型書店があります。興味があって1棚借り、そこに自分の持っていた本を置きました。借りる人を棚主と呼ぶのですが、ほかの棚主さんとの交流などもあって、とても楽しいものでした。

これが原体験となり、思い出深い京都に移転して、自分でシェア型書店を始めることにしたのです。左京区一乗寺のエリアに、元スナックの物件を見つけ、ここに決めました。屋号は、西日暮里の運営会社に快諾いただいて『一乗寺BOOK APARTMENT』としました」

「一乗寺BOOK APARTMENT」の店主、北本一郎さん

「一乗寺BOOK APARTMENT」の店主、北本一郎さん

オープン間もなくすべての棚が埋まる

「一乗寺BOOK APARTMENT」の事業の仕組みは、他のシェア型書店とほぼ同じ。相違点もあるが1つのモデルケースということで、少し詳しく紹介しよう。

店内には大きな本棚がいくつかあり、縦横31cm・奥行27cmのスペースで区切られている。このスペースが、棚主1人ぶんの陳列棚になる。棚主は、毎月3500円(学生は2500円)を棚代として支払う。もちろん、そこに陳列する商品は自前だ。売れた本について、店に支払うマージン(手数料)は発生しないが、電子決済手数料として4%は徴収される。

現在、店には55スペースがあるが、全部埋まっているという。脳科学者の茂木健一郎さんも棚主の1人だ。はて、集客はどのように?

「開店のおよそ2か月前に『X』のアカウントを作って告知をしました。オープンしてから半年ぐらいで55棚を埋められればと見込んでいました。

ところが、開店から1か月半後にはすべての棚が埋まり、しばらくすると10人くらいのウェイティングリストができるほどでした。これは嬉しい驚きです。しかも、入れ替わりは月に1~2件で、ずっと借り続けてくれる棚主さんが多いです。

潜在需要が大きかったのだと思います。京都にシェア型書店というのは1、2店しかなく、『X』を通じて口コミ効果で広がったのでしょうね」

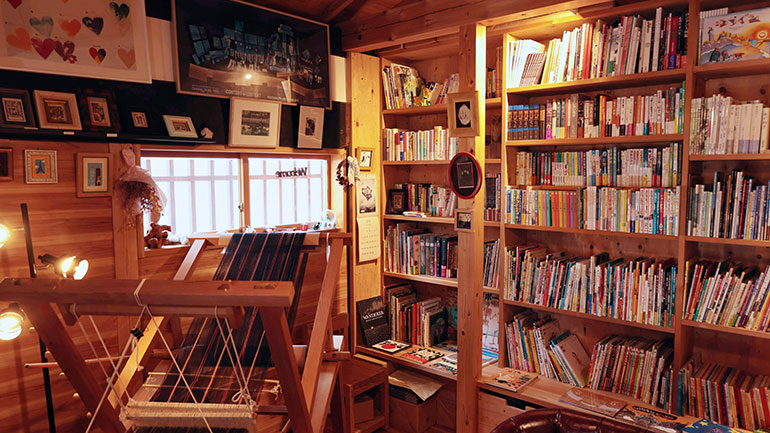

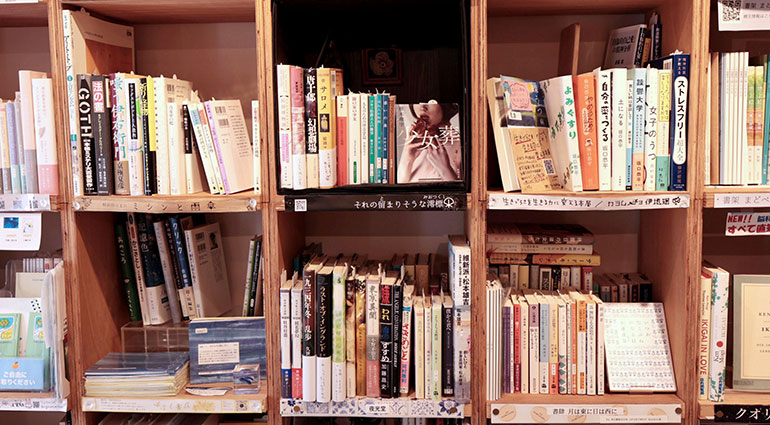

棚主たちが持ち寄った本が並ぶ店内の一角

棚主たちが持ち寄った本が並ぶ店内の一角

決して儲かる商売ではないが……

北本さんのお話をうかがって、ふと気になったのが店の収益。棚が全部埋まっても、1月あたり20万円にちょっと届かない。これが月々の収益の上限となるのだろうか?

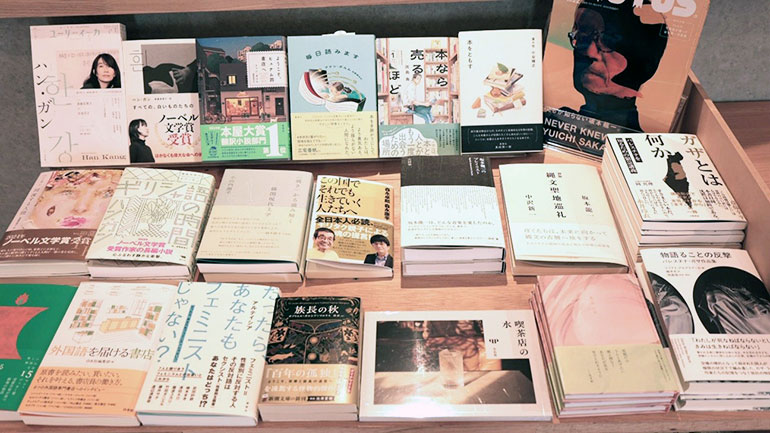

「棚代の収益はそのとおりです。それとは別に、私が選書した新刊図書も別途販売しています。仕入れは、大手ではない取次会社を通しています。

ですが、これはなかなか利益にはならないですね。店にはカフェ機能もあって、コーヒー、ビール、ハイボールなどを提供していますが、収益としては少ないです。特にコーヒー豆は価格高騰していますし、儲けにはなりにくいのが現状です。

ただ、店の家賃、光熱費、それに食費など生活費がまかなえればいいという考えです。子供は既に独立していますので、当面は自分1人が食べていければ。退職金の蓄えはゆっくり減っていますが、あと1年ちょっと店の運営を続けてみて丸2年、そこを乗り越えたらさらに5年は継続したいです。その頃には、年金をもらえる年になりますし」

北本さんが選書した新刊図書の一部

北本さんが選書した新刊図書の一部

棚主になる醍醐味も収益ではない

もう一方の、本を売る側の棚主さんたちの収支はどうなのだろうか。1冊も売れなくても、毎月3500円の出費があるから、ここは気になるところ。

「来店者数は、平日は10数人で、土日は20人をちょっと超えるぐらいです。全体で1か月に売れる冊数は250冊程度です。ならすと1棚あたり5冊くらいの販売数ですから、これで利益を出すのは難しいです。

なのに、皆さん継続していただいているのは、儲けるためではなく、趣味としてやっているというのがあると思います。

ご自身で屋号を決めて、推し本を並べて、小さな小さな本屋を運営しているというだけで、一定の満足感が得られ、自己表現にもなる。もちろん、少しでも売れたら売れたで、とてもうれしい。

また、本の補充で来店したときに、ほかの棚主さんと出会い、ちょっとした交流が生まれたりもします。あるいは、自身が経営している店の名刺も置いて、宣伝を兼ねている人もいます。

そうしたもろもろのメリットを考えると、3500円は一概に高いとは言えないと思います」

自分で作った本を売る販路としても

実は、なかには目立って売れている棚もあるという。北本さんは話を続ける。

「ジャンルを絞っている棚主さんは好調ですね。例えば、韓国文学や韓国に関する本だけ、海外文学だけ、幻想文学を中心とした状態の良い本だけを扱う棚主さんたちがいます。ニッチだから売れないと思うかもしれませんが、その逆でむしろ売れています。なかでもレア感のある本は売れますね。

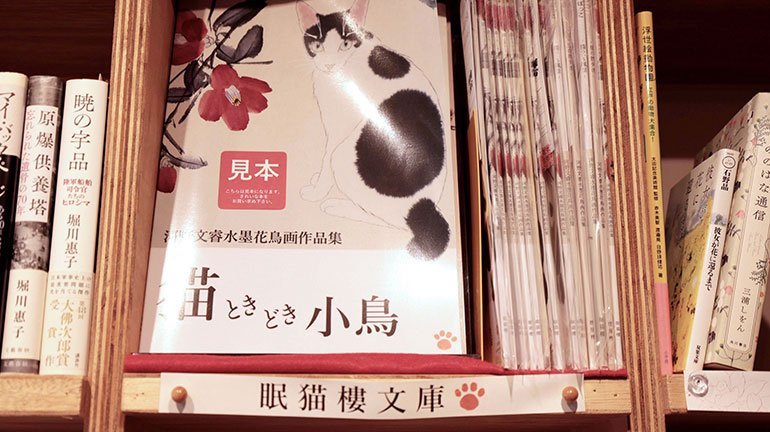

京都在住の作家で、出版社から刊行された自著にサインを入れて販売されている方もいます。ファンの方が、よく買いにこられます。

文学フリマが一部で話題になっているように、自分で本を発行し、自分で売りたいという人が増えています。そういう人たちにとって、シェア型書店は、一つの販路となり得ます。実際、自分で本を作られている何人かが、ここの棚主さんになっています」

京都在住の画家が棚主となって自作の作品集を販売する例も

京都在住の画家が棚主となって自作の作品集を販売する例も

――――――――――――――――

日本人の読書離れが進むなか、北本さんは、「本を買う人は、非常に少ないのは事実。でも、だからといって放置していると、本の世界は本当にのっぴきならないところに追い込まれてしまいます。

シェア型書店ができることはささやかなものですが、一生懸命取り組んでいけば、なにかしら結果は出る。先は見えないですが、頑張っていきたいですね」と語る。今は、シェア型書店のほかに、独立系書店、ひとり出版社といった、本にかかわる草の根レベルの活動が盛ん。このムーブメントが大きなエネルギーを生んで、想像もしていなかった何かが生まれるのではないか。北本さんの話をうかがって、そんな予感がした。

「一乗寺BOOK APARTMENT」公式サイト:

https://ichijojibookapartment.my.canva.site/ichijyoji-book-apartment

取材・文/鈴木拓也

出版不況なのに続々参入!なぜ「ひとり出版社」が増えているのか?

不況と言われて久しい出版業界。出版社や書店の倒産・廃業が相次ぎ、特に書店は25年前と比べて約半分の1万店ほどにまで減っている。 一方で、一個人が運営する出版社が...

プロがチェック!年賀状を書くのに最適なダイソーの110円筆ペンはどれ?【100均】

年の瀬もいよいよ押し詰まり、年賀状が気にかかる時期となった。 昨今は自宅のプリンターでささっと作成するのが主流だが、手書きメッセージを一言添えるくらいの手間はか...

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE