シャオミ(Xiaomi)は、2019年12月の日本市場参入以降、スマホやタブレット、ウェアラブル製品を精力的に展開し続けています。2025年には、「POCO X7 Pro」を皮切りに、「Xiaomi 15」「Xiaomi 15 Ultra」「Redmi Note 14 Pro 5G」と立て続けに発表。さらに3月27日には、POCOブランド初となるUltraモデルを有する「POCO F7シリーズ」の2機種を発売しました。

加えて、ハイエンドタブレットやノンオイルフライヤー、掃除機など、IoT機器も続々と発売しており、ついには、イオンモール浦和美園に、日本初の常設店となるXiaomi Storaをオープン。2025年が始まって3か月余りで、「そこまでやるか!」という積極展開を見せています。

本記事では、新たに発売される「POCO F7 Pro」「POCO F7 Ultra」のグローバル発表会が行われたシンガポールより、新端末の魅力や、日本市場におけるシャオミの戦略についてひも解いていきます。

オンライン専用ブランドの強みを活かした価格が魅力のPOCO F7シリーズ

そもそもPOCOは、シャオミのオンライン専用ブランドという位置づけになっており、販促にかかるコストなどを削減することで、端末のコスパに注力されたブランド。基本的には、情報感度の高い若者や、テクノロジー好きに向けられており、高い処理性能を持ちながら、相場より安い値付けで端末を展開するのが強みです。

新たに登場したPOCO F7シリーズも、POCOブランドのコンセプトをしっかりと踏襲しており、ハイエンドモデルながら、日本での販売価格は、POCO F7 Proが6万9980円~、POCO F7 Ultraが9万9800円~となります。

■ゲーミングスマホさながらの処理性能とディスプレイ性能を搭載

POCO F7シリーズの魅力は、この値段ながら、ゲーム体験を向上させる処理性能とディスプレイ性能です。

ディスプレイは2モデル共通で、約6.67インチ、2K(3200×1440)解像度の有機EL。輝度は1800ニト、ピーク輝度は3200ニトと、かなり明るい表示が可能で、リフレッシュレートは最大120Hzとなります。

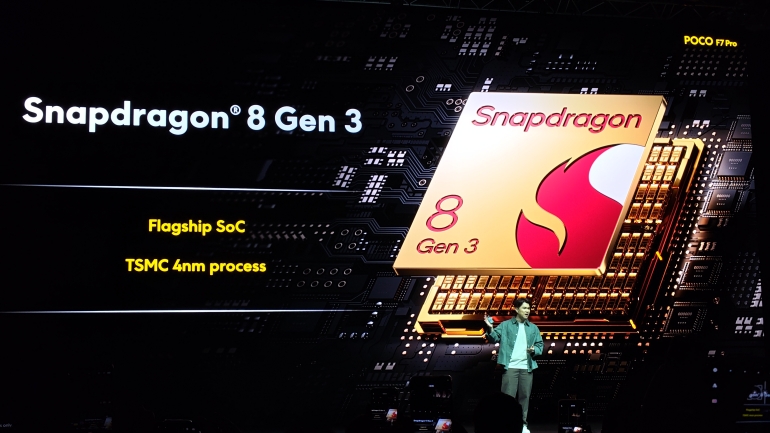

メモリは12GB、ストレージは256GBか512GB。ただし、Ultraモデルには、メモリ16GBモデルも用意されています。搭載チップセットは、ProモデルがSnapdragon 8 Gen 3、UltraモデルがSnapdragon 8 Eliteです。

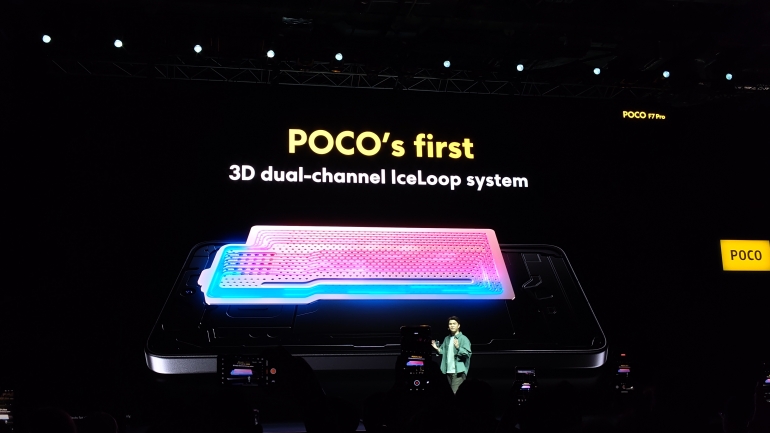

どちらのモデルも、POCOシリーズでは初めて、3Dデュアルチャンネル アイスループシステムという放熱機構を搭載。スマホにおいて熱を持ちやすい、カメラ部分とチップセット部分に、それぞれ排熱機構を施すことで、効率的な冷却ができるようになっています。

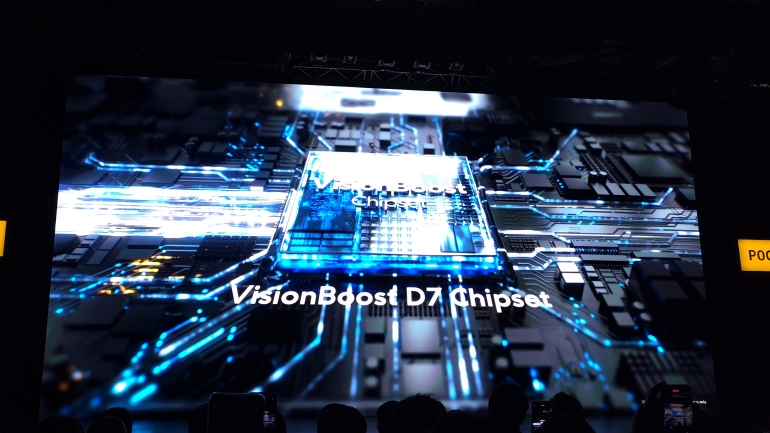

Ultraモデルには、グラフィック専用のチップセットであるVisionBoost D7を採用しています。対応ゲームでの120fps駆動やHDR、タッチダイナミック補間、ゲームダークナイトモードといった、多数の機能が利用でき、性能はゲーミングスマホ並みともいえる仕上がりです。

■ゲーム性能だけじゃないのがPOCO F7シリーズの魅力

ただし、ゲーミングスマホ〝みたいな〟構成ながら、あくまで通常のスマホであることが、POCO F7シリーズの特徴。グローバルイベントでも、「これはゲーミングスマートフォンではない」と強調しながら、アピールされたのが、カメラ機能です。

カメラ構成としては、Proモデルが、約5000万画素広角と約800万画素超広角、Ultraモデルが、約5000万画素広角、約5000万画素望遠、約3200万画素超広角となります。

カメラ性能は、フラッグシップモデルとして評価するのが難しいというのが正直なところ。各メーカーが自社最上位モデルで、2億画素カメラや、1インチセンサーを搭載したり、カメラブランドと共同開発をすることで個性を出していくなか、POCO F7シリーズは、順当にそれなりのカメラを搭載しているともいえてしまいます。

一方で、POCOというブランドのコンセプトを鑑みると、この構成にも納得感が生まれてきます。先に触れた通り、POCOブランドでは、情報感度の高い若者や、テクノロジー好きの人たちに向けて、必要十分な性能を低価格で提供することを目指していることから、「これくらいきれいな写真が撮影できれば十分でしょう。」という仕上がりにも見えてきます。

スマホのカメラ性能は年々向上しており、ミドルレンジクラスのスマホでも、AI補正の入った、きれいな写真が撮影できることから、フラッグシップモデルにおいても、これくらいで十分と感じる人は、多いはずです。

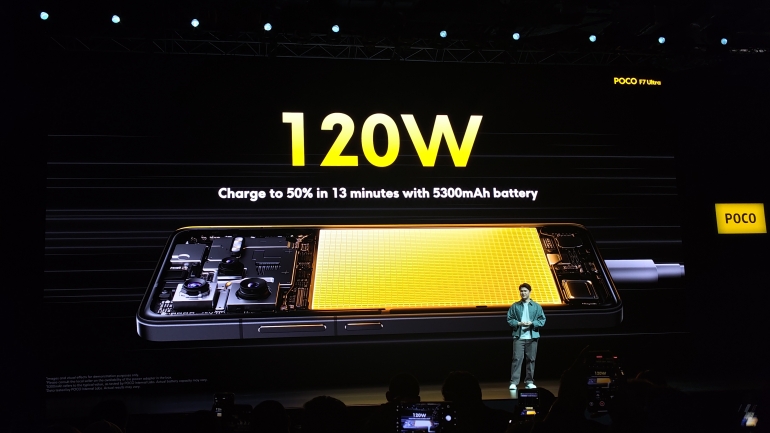

もう1点紹介しておきたいのが、POCO F7シリーズで注目したいのが、バッテリー性能。Proモデルは6000mAh、Ultraモデルは5300mAhのバッテリーを搭載しています。上位モデルのほうが、バッテリー容量が少なくなっているのが気になりますが、急速充電は、Proモデルが90W、Ultraモデルが120Wとなります。また、ワイヤレス充電も、Ultraモデルのみが対応となりました。

サブブランドも含めて日本市場でも存在感を増していくシャオミ

2025年2月に発売されたPOCO X7 Proの発表時、シャオミは、POCOブランドの日本市場本格参入を発表しています。2024年以前にも、POCO F4 GTやPOCO Padといった製品を販売していましたが、販売周期は不定期的で、採用製品も限られていました。

とはいえ、これまで販売してきたPOCOシリーズにおいても、ユーザーからは高い評価を得ており、モデル数を増やしてほしいという声が多かったとのこと。円安により、スマホの価格が高騰している昨今の情勢も、低価格を特徴とするPOCOブランドの本格展開の追い風になったという見方もできます。

日本市場本格参入のファーストモデルとなったPOCO X7 Proは、グローバル発表から約1か月遅れで発売。そして今回のPOCO F7シリーズは、グローバル発表とほぼ同時に発売を開始しています。通信キャリアでの採用がない端末という側面もありますが、オンライン専用ブランドならではのスピード感ともいえるでしょう。

また、POCO X7 Proはミドルレンジからハイエンドクラス、POCO X7はハイエンドクラスとなっていますが、エントリークラスのモデルも、今後順次用意していくとのこと。

これにより、メインのシャオミブランドと合わせると、かなりのシャオミスマートフォンが、日本市場に展開されることとなります。2025年だけで見ても、すでに6モデルが発表、発売されています。

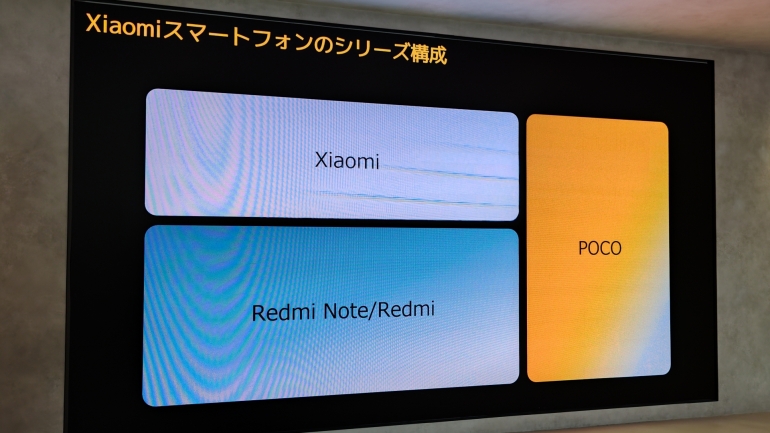

メインブランドで見ると、エントリーからミドルクラスで、お手頃価格を特徴とするRedmiシリーズ、シャオミを象徴する、ハイエンド、フラッグシップのXiaomiシリーズがあり、別軸で、オンライン専用ブランドとして、エントリーからハイエンドまでを揃えるPOCOシリーズとなります。

Xiaomiブランド、Redmiブランドは、これまで通信キャリアでの採用実績もあり、FeliCaを搭載して、おサイフケータイが利用できるモデルも販売されています。より幅広い層にリーチしやすい、大衆向けのスマホは、こちらになるでしょう。

一方、POCOブランドは、ゲーム機能といった、処理性能を含む高パフォーマンスに特化しながら、何よりも価格にコミットすることで、かなり存在感を示せる力があります。

オンライン専用ブランドであり、コストカットのために、プロモーションなどもなかなか打ちにくい背景もありますが、POCOブランドの知名度が伸びていけば、シャオミファンのすそ野が広がり、メーカーとしての基盤がさらに大きくなる可能性も感じられます。

このように考えると、シャオミがスマホ以外のIoT機器を続々と投入しているのも、ファンのすそ野を広げるための施策の1つだと見て取れます。日本市場参入から5年以上がたち、通信キャリアでの採用端末も出てきたことで、ある程度知名度を獲得してきたシャオミが、次なるステップとして、より多くのファンを獲得するための戦略が、POCOブランドの本格参入と、IoT機器の大量投入なのでしょう。

取材・文/佐藤文彦

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE