経営コンサルティングファームのボストン コンサルティング グループ(以下BCG)は、日本全国の18歳以上の消費者8000人以上を対象に「BCG消費者心理調査」を実施。2025年3月26日に最新の調査結果(2024年8月実施)を公表した。

この調査は2020年に開始した「BCG COVID-19 消費者心理調査」シリーズから数えて、今回が11回目となる。本稿は同社リリースをもとに、その概要をお伝えする。

食品・飲料、旅行・移動のカテゴリーで消費者の80%以上が値上げを実感

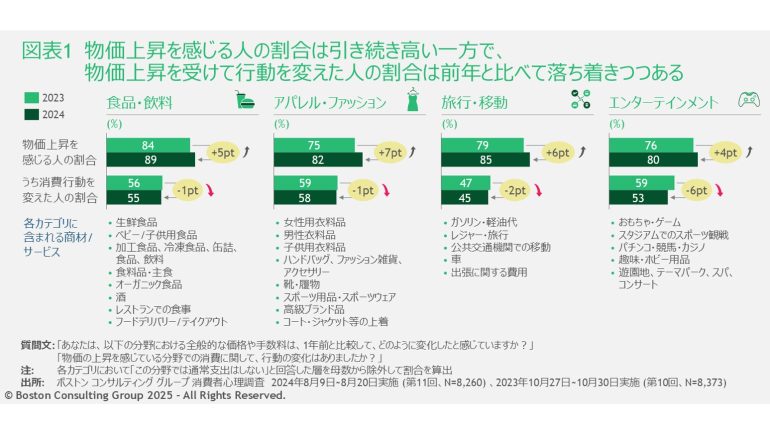

食品・飲料、アパレル・ファッション、旅行・移動、エンターテインメントのカテゴリーについて、8割超の消費者が「直近で価格が上がったと感じる」と答えた(図表1)。

前回調査(2023年実施)でもほとんどのカテゴリーで7割超の消費者がそのように回答しており、引き続き多くの消費者が値上げを実感していることが推察できる。

前回調査(2023年実施)でもほとんどのカテゴリーで7割超の消費者がそのように回答しており、引き続き多くの消費者が値上げを実感していることが推察できる。

一方、前回調査では、より低価格の商品に切り替えるなど「消費行動を変えた」と回答した消費者の割合が2022年から顕著に増加したのに対し、今回はあまり変化は見られなかった。物価上昇を受けて消費行動を変える傾向は落ち着きつつあるようだ。

■過半数は「一物多価」を許容しているが、価格を変える理由の伝え方が重要

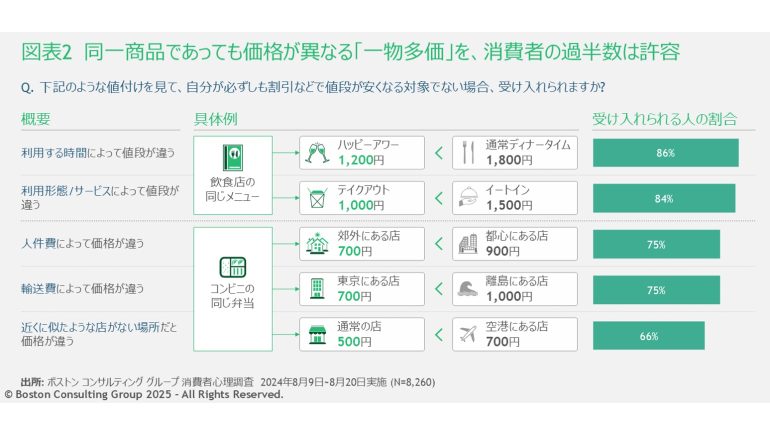

値付けに対する受け止め方についても調査した。その結果、同一商品であっても価格が異なる「一物多価」を、過半数の消費者が受け入れられると感じていることがわかった(図表2)。

イートイン・テイクアウトといった利用形態による価格の違いは84%、「同じコンビニ弁当でも郊外より都心の店の方が高い」といった人件費による価格の違いでも75%と、許容できる人の割合が高くなっている。

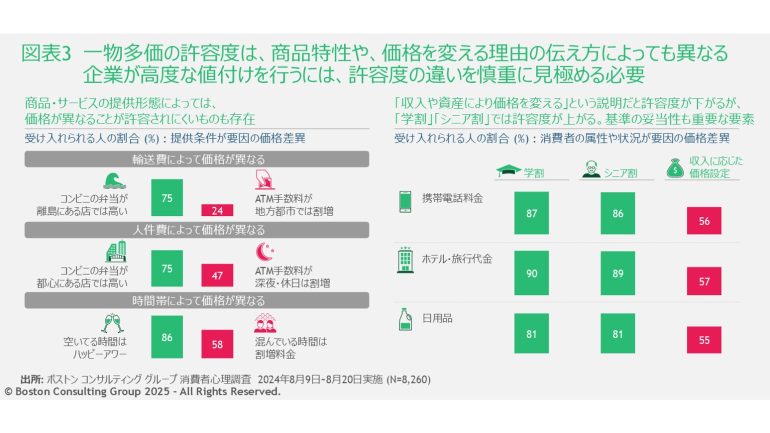

ただし、価格差異の要因が同じであっても、商品・サービスの特性や、変動する理由の伝え方によっては許容度が大きく異なることも判明した(図表3)。

例えば、「コンビニの弁当が離島にある店では高い」「ATM手数料が地方都市では割増」といった状況は、いずれも輸送費が主な要因の価格差異だが、受け入れられる人の割合が前者では75%であるのに対し、後者では24%と大幅に差がある。

また、「収入や資産により価格を変える」といった説明よりも、「学割」「シニア割」など、妥当な理由と感じられる伝え方の方が許容できる人の割合が高い傾向にあった。

■生成AI使用経験がある消費者の7〜8割が企業のAI活用に期待

今回の調査では、消費者が企業のサービスにおけるAI活用についてどのように考えているかについても質問した。

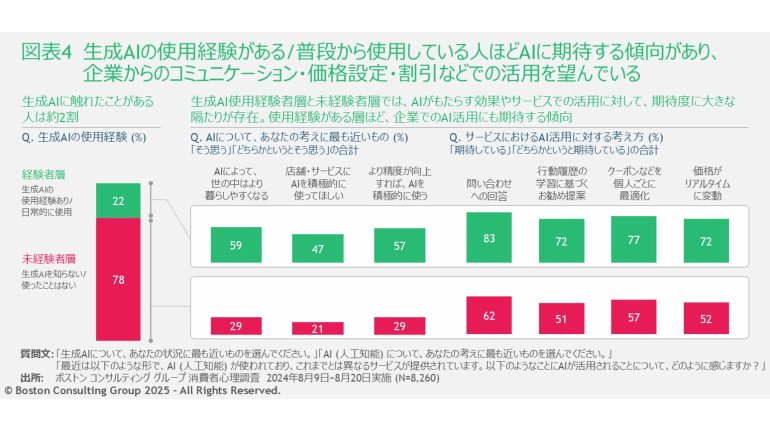

生成AIの使用経験がある/日常的に使用している人ほど、「AIによってより暮らしやすくなる」と考えており、「問い合わせへの回答」(83%)、「クーポンを個人ごとに最適化」(77%)、「リアルタイムの価格設定」(72%)など、企業による消費者向けサービスでAIが活用されることに期待する傾向が見られた(図表4)。

期待の割合は、未経験者層では5割前後にとどまっている。

調査担当者のコメント

<BCG マネージング・ディレクター&パートナー 紀平 啓子氏>

日本でもインフレが一過性の出来事ではなくなり、消費者の意識は大きく変わってきています。

原価上昇やコストの違いによって値段を使い分けることが“フェアな値付け”だと考える傾向は、今後も強まると見ています。

AIなどの新たなテクノロジーが活用されることへの期待も高まっています。企業はこのような環境下で、どのように価格を設定し、消費者に説明していくのか、より慎重かつ精緻に考えることが求められています。

調査概要

調査対象/全国の18歳以上の男女

回答者数/8260人

調査方法/オンラインで実施

実施時期/2024年8月9~20日

関連情報

https://www.bcg.com/ja-jp/

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE