消費者金融などに対して払い過ぎた利息を取り戻す「過払い金返還請求」は、全盛期に比べて下火になってきました。

しかし、過払い金返還請求が完全にできなくなったわけではありません。件数は減少傾向にあるものの、現在でも過払い金返還請求は行われています。

過去の借入れについて、利息を払い過ぎたのではないかと心当たりがある方は、法律事務所(弁護士)などへ問い合わせてみましょう。

本記事では、過払い金返還請求がまだできるのかどうかについて、最近の実情を踏まえながら解説します。

1. 過払い金返還請求とは?

過払い金返還請求とは、法律の上限を超えて払い過ぎた利息の返還を求める手続きです。

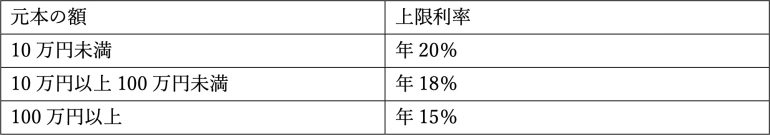

利息制限法では、借入れの元本額に応じて以下の上限利率を設けています。

現行法では、上限利率を超える利息の契約は一律無効とされています。

しかし過去には、借主の同意などを条件として、上限利率を超える利息の契約を有効とする定めが置かれていました。そのため多くの貸金業者が、上限利率を超える「グレーゾーン金利」で貸付けを行っていました。

グレーゾーン金利は判例法理によって無効化され、上限利率を超える部分の利息は過払い金として返還を請求できるようになっています。

2010年6月18日に施行された法改正によってグレーゾーン金利は撤廃されましたが、それ以前の借入れに設定されていたグレーゾーン金利について、現在に至るまで過払い金返還請求が行われています。

2. 過払い金返還請求は、今からでもできるのか?

過払い金返還請求権は、最後の返済日から10年が経過すると時効により消滅します。

グレーゾーン金利が撤廃されてから15年近くが経過していますが、返済期間が長期にわたっていた場合には、最後の返済日から10年が経過していないケースも考えられます。

その場合は、現在でも時効が完成しておらず、過払い金返還請求ができるかもしれません。

また、過払い金返還請求権の時効期間は、訴訟の提起などによってリセットされることもあります。時効期間がリセットされており、その時点から10年が経過していない場合も、過払い金返還請求を行う余地があります。

過払い金返還請求ができるかどうかは、法律事務所(弁護士)へ相談すれば無料で確認してもらえることがあります。気になる方は、法律事務所へ問い合わせてみましょう。

3. 近年の過払い金返還請求の状況

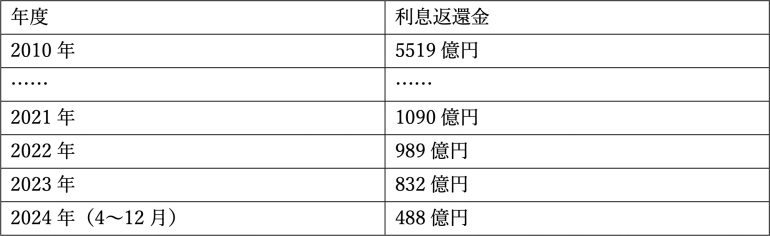

※同年4月から翌年3月までを同一年度とします。

※2023年度以前は確報値です。

※2024年度は、同年4月から9月までの確報値と、同年10月から12月までの速報値の合計数です。

上記の表は、過払い金返還請求によって貸金業者が返還した利息の金額の推移を示したものです。

グレーゾーン金利が撤廃された2010年度以降、利息返還金の額は毎年減少しています。2023年度では832億円と、2010年度の5519億円に対して約15%にとどまりました。

2024年度の利息返還金は、2010年度以降で最少額となる見込みですが、それでも年間600~700億円程度が見込まれます。

現在でも過払い金返還請求がなされており、実際に過払い金の返還も行われていることが分かります。

取材・文/阿部由羅(弁護士)

ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。ベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続などを得意とする。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆にも注力している。東京大学法学部卒業・東京大学法科大学院修了。趣味はオセロ(全国大会優勝経験あり)、囲碁、将棋。

https://abeyura.com/

https://twitter.com/abeyuralaw

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE