京都の未来を担うのはフレグランスと知見のサービス化

京都の老舗と聞くと本物の老舗感が充満するが、大西さんが4代目女将を務める扇子屋「大西常商店」は大正2年、1913年創業。まさに本物だ。

もともとは、日本髪を結うために使用する和紙製の髪留め具「元結」を作る製造所だったが、時代の流れとともに扇子製造の事業へ転換。その後、100年以上の長きにわたり扇子の製造から販売を行い、寺社仏閣や棋士に愛される逸品を手掛けてきた。

歴史と伝統と誇りに満ちた老舗を大西さんが継いだのは今から約10年前。大手通信会社での営業企画を経て足を踏み入れた新世界。だが、それを目の当たりにしたとき不安だけが押し寄せたという。

「扇子という商売は繁忙期が偏っていることが一番の不安要素でした。今はあまりないですが、冷夏だったりすると売り上げが落ちてしまいますし、次の年まで盛り返すことができないというのも非常に不安定なビジネスモデルだと考えていました」

改めて経営状況を調べてみると利益率は3パーセントで理想には程遠く、取引先とのやり取りもファクスなどのアナログ仕様。

何かを変えなければ廃れる、その思いですぐに動いた。

「扇子の骨の特徴である保香力に着目し、ルームフレグランスといった新たな商品開発などに取り組んでいきました。そうすることで、夏以外の売り上げもすこしづつ確保できるようになってきたんです」

ちなみに扇子にはもともと香料をまとわせた商品も多いのだが、製造過程で扇子の骨を香料に浸して乾かす工程があり、それをまとった竹が香りを長く保ち続ける特性があるのだとか。

そのため、扇ぐ度に涼しさとともにほのかな香りが漂ってくる。しかもその香りは約1年持続するという。

「弊社の名刺代わりといった商品ができたことで認知も高まったことを実感しました。また、弊社の取り組みを知って「面白い会社なんだな」と入社してくれることもあり、ひとつの大きなきっかけになったと思っています」

決して扇子が売れる時代ではない。伝統だからといって世間が守ってくれるわけでもない。

未来の不安を拭い取ったのは、香りと文様で部屋を美しく彩るルームフレグランスだった。

香料の入った清水焼の容器、扇子用に加工した竹のスティックは、外出を阻まれたコロナ禍にさらに人気を博した。

それは、扇子だけを売る会社じゃないことに気づかせてくれた商品。

だが、伝統も進化する。

2023年には、ユニセックスの扇子を販売。それまで、「女物」「男物」で異なるサイズの扇子が一般的だったが大きさを統一。やわらかくモダンな印象のアイテムを揃えた。

時代の変化に合わせ、歴史を紡いでいく。それが長く愛される老舗になるのかもしれない。

今後、さらに発展するために必要なこととは?

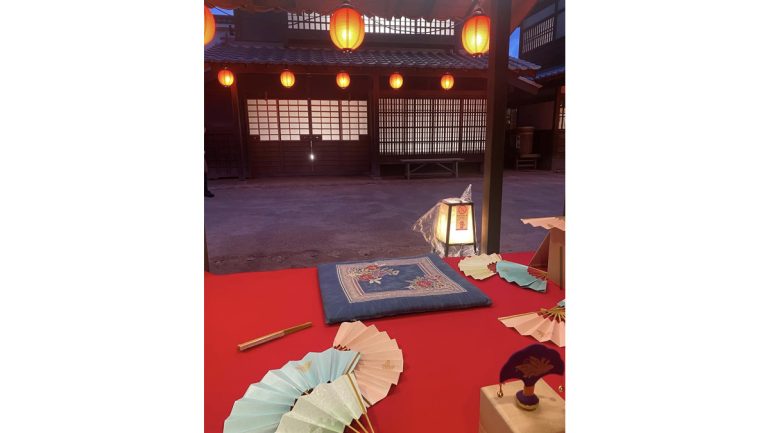

「私が代表になってからは、「扇子を軸に京都の文化を発信していく会社」をテーマに事業展開しています。弊社は築百五十年の商家を社屋にしており、おくどさんや茶室といった文化的な資産があります。その中に残っている文化や風習といった部分を、インバウンド向けコンテンツにして観光体験事業として提供していきたいと考えています」

「京都の観光は神社仏閣が代表的ですが、それ以外の観光コンテンツがあってもいいのではないかと思っています。扇子はもちろんですが、私たちが百年以上培ってきた京都文化の知見をサービス化しよう!という方針で事業開発しています。京都の生活文化を細分化すると、「いけず」もその一つだと考えていますので、そういった意味でもいけずの考え方はこれからも伝えていけたらいいなと思っています」

「京扇子製造元としては、海外販路への取り組みは引き続き頑張っていきたいと思っています。少しづつ海外の案件を手掛けることも多くなってきたので、これからは世界に扇子や京都の文化を発信していきたいと考えています」

取材協力

京扇子 製造・卸 大西常商店

文/太田ポーシャ

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE