皆さんは、京都で「ぶぶ漬けでもどうどすか?」と言われたことありますか?

京都人特有のコミュニケーションとして知られる「いけず文化」。

ぶぶ漬けを勧められるとそれは「そろそろお帰りください」という暗黙の言葉であり、相手を傷つけることなく、あいまいに本音を伝える京都ならではの言い回し。

戦略的なお断りや指摘、エレガントに毒を吐きながら豊かなコミュニケーションを取るこの文化を、脳科学者の中野信子さんも注目しているほど。

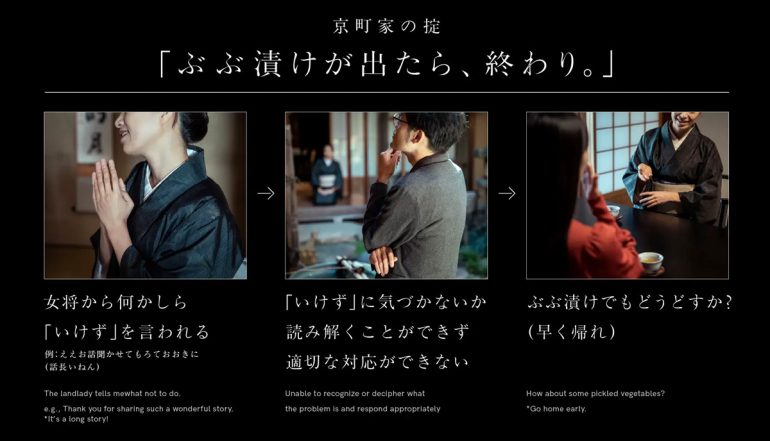

そんな「いけず文化」を観光資源にしようと、実際に京都人と会話して建前から本音を読み解くというイベント「この先いけずな京町家」が今年1月に開催された。

生粋の京都人にリアルいけずを聞く!

参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000130327.html

参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000130327.html

京都の女将さんを相手に全ての「いけず」を読み解き、女将の信頼を得られればクリアというものだったが…ここで疑問が。

この、「いけず」と言われる文化は本当に今でも存在しているのだろうか?「ぶぶ漬けでもどうどすか?」とリアルに言われることが本当にあるのか?

今回、真の京都文化を教えていただこうと、先に紹介したイベントで「いけず女将」を演じた老舗扇子屋「大西常商店」4代目女将、大西里枝さんにホンモノのいけず文化について話を聞いた。大西さんはかつて、いけずな言い回しをマナー啓発に活用した「いけずステッカー」でも話題となった人気女将。生粋の京都人にリアルいけずを聞く!

参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000130327.html

参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000130327.html

――「いけず文化」は今でも日常的に存在するものなのでしょうか?

「これは、古くからの友人と小料理屋に行った時の話なんですが…、『最近雨降るとタクシー来ませんから、タクシー呼んでおきましょうか』と大将に言われました。タクシーを呼んでもらって外に出ると晴れた美しい月夜だった、ということがありました」

「大将は「閉店時間です」ということを伝えたかったのかと思いますが、「閉店のお時間です」とお声掛けなさらなかったのは客に「すみません」と謝らせないためなのではないかと思っています。お客様ありきの商売だからこそ、そうした細やかな気遣いがうれしく、心に残っています」

「このように、相手を気遣いながら自分の伝えたいことを伝えるのが本来の「いけず」だと私は考えております」

私達は勘違いをしていたのかもしれない。

「いけず」とはあえて遠回しな言い方で嫌味っぽく言い放ち、本音を汲み取ってもらうコミュニケーションだと、ずっと思っていた。

どこか意地悪で裏表のある物言い、ネガティブ一色の文化だと思っていたが、初っ端から覆された。

――ご自身が実際に使ったことのある「いけず言葉」は?

「たとえば、話が長くなりそうな時や次の予定があるときに「どっか次行かはるんですか」と質問することはありますね。ただ、老舗の女将というとそれだけで身構えて接されることが多いので使わないように心がけています」

「どちらかというと受け取ることが多いでしょうか。何か褒められることがあっても、いけずが隠れているかもしれない!と身構えてしまい、いつも「すみません」と返してしまいます笑」

そんな大西さんでさえ読み取りが難しい本音と建前の「いけず」があるという。

商品などを勧められた時のやり取りだ。

「(すすめてくれはって)おおきに、(わたしにとっては不必要です)すみません」

「(私には不必要やけどいい商品やと思いますから)がんばってくださいね」

「(今は必要ないですけどもし今後必要になったら)またご連絡しますね」

京都人の大西さんでさえ、「相手を傷つけまいとするあまり省略しすぎてわかりづらい」とのことだが、これぐらい高度な「いけず」が密かに暗躍しているのかもしれない。

ところで、なぜ京都には「いけず文化」が存在しているのか?大西さんに聞くと…

「所説ありますが、『(1)権力者が変わりやすい土地柄』、『(2)何百年と続いていく近所づきあいがある』、『(3)商売をしていく中での関係性維持をするため』というのが理由だといわれています」

「個人的には(2)が一番大きいのではないかと思っています。実際に我が家のお隣さんは何百年も前からお隣さんといった環境なので、先祖から築いてきたご縁を大切にしなければという気持ちが大きく、波風を立てることなく言いたいことを伝えるコミュニケーションこそが「いけず」文化を生んだのではないかと思います」

京都ならではの洗練されたコミュニケーションとも言える「いけず文化」。生粋の京都人、大西さんが感じる「いけず文化」の魅力とは?

「ハラスメントという言葉がメジャーになってから、言いたいことがなかなか言いづらい世の中になってきたという印象があります。それでも言わなければいけないことというのは存在しますから、これを伝えるために「いけず」を使っていくといいのかなと思っています」

「近年、中野信子先生が『エレガントな毒の吐き方 脳科学と京都人に学ぶ「言いにくいことを賢く伝える」技術』という本を出されましたが、まさにこの題名が示すことがいけずのメリットだと考えています」

京都には独特のルールやしきたりが渦巻いているようなイメージがある。いつかはそれを恐れず、京都の魅力を堪能してみたいという憧れもある。そんな京都の意外な楽しみ方を大西さんは教えてくれた。

「私は、京都の街中にあるいけず文化を紹介するツアーのガイドをやっているのですが、街中や寺社の中にも隠れたいけずというものが存在します。そういった観点で街中を見てみるのも面白いと思います」

「例えば、関守石という石もそのひとつ。黒い縄が十字に巻いてある石のことですが、これが置かれていると「この先立ち入り禁止」という意味になります。立ち入り禁止!という文言ではなく、それをひとつの石で表現するというのは、やわらかい意思表示だなあと思っています」

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE