人生100年と言われる今の時代。実際に100歳まで生きたいと考える日本人はどれくらいいて、また、その割合をアメリカや中国などの他国と比べると、どの程度差があるのだろうか?

博報堂のシンクタンク「博報堂100年生活者研究所」はこのほど、日本国内で20~80代の男女2800名(内20~70代2400名)、海外(アメリカ、中国、デンマーク、イギリス、オーストラリア)で20~70代の男女計3000名(各国600名)を対象に「人生100年時代」に対する意識調査を実施し、その結果を発表した。

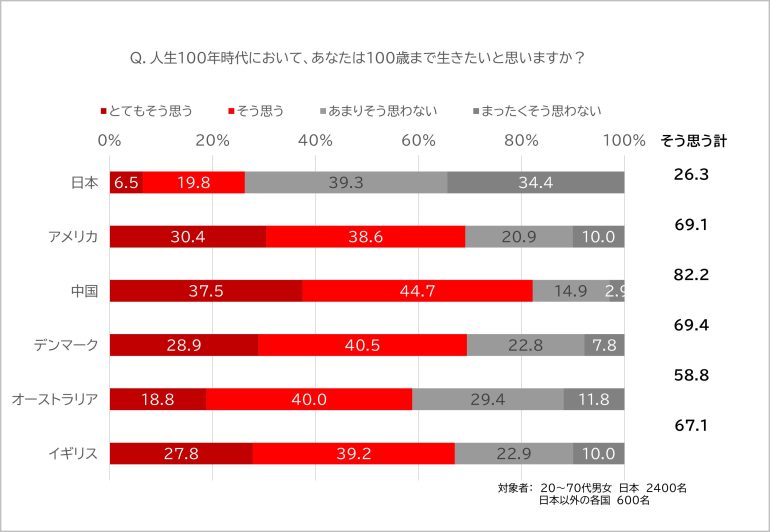

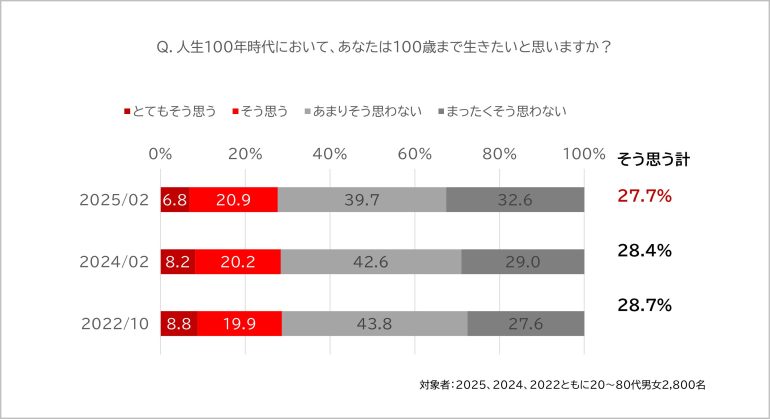

Q1.「100歳まで生きたい」日本人は3年連続で3割未満と、6か国中で最も低かった

100歳まで生きたいかを聞いたところ、「とてもそう思う」もしくは「そう思う」と答えた割合は、日本が26.3%で対象6か国の中で最低となり、次に低いオーストラリア(58.8%)の半数以下となった。最も高かったのは中国(82.2%)で、デンマーク(69.4%)、アメリカ(69.1%)と続いた。

なお、80代を含めた日本の割合は、2022年28.7%、24年28.4%、25年27.7%となった。

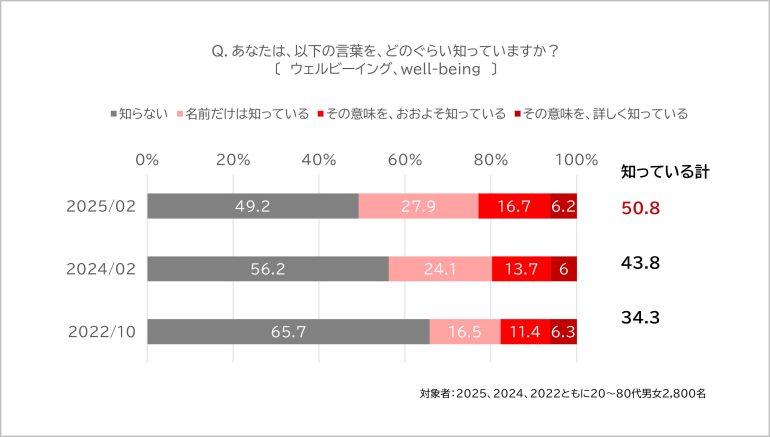

Q2.「ウェルビーイング」という言葉の認知度は年々高まり、今回5割を超えた

「ウェルビーイング」という言葉を知っているかどうかを聞いたところ、「名前だけは知っている」「その意味を、おおよそ知っている」「その意味を、詳しく知っている」の合計(知っている計)は2024年(43.8%)より7ポイント高い50.8%となり、本研究所の調査で初めて半数を超えた。

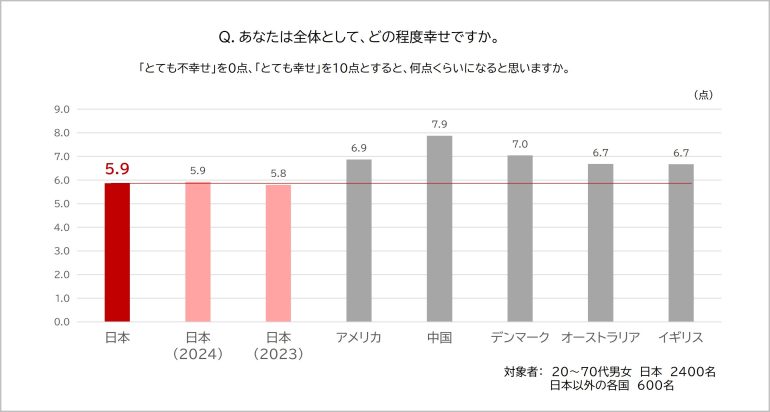

Q3. 日本の幸福度は昨年の調査と同じで、さらに6か国中で最も低かった

10点満点で幸福度を質問したところ、日本の平均点は5.9点で対象6か国の中で最も低い結果となった。一番高かったのは中国(7.9点)で、デンマーク(7.0点)、アメリカ(6.9点)と続いた。日本は前回調査でも同じ点数となり、ウェルビーイングという言葉が浸透しているものの、幸福度は上昇していないことが判明した。

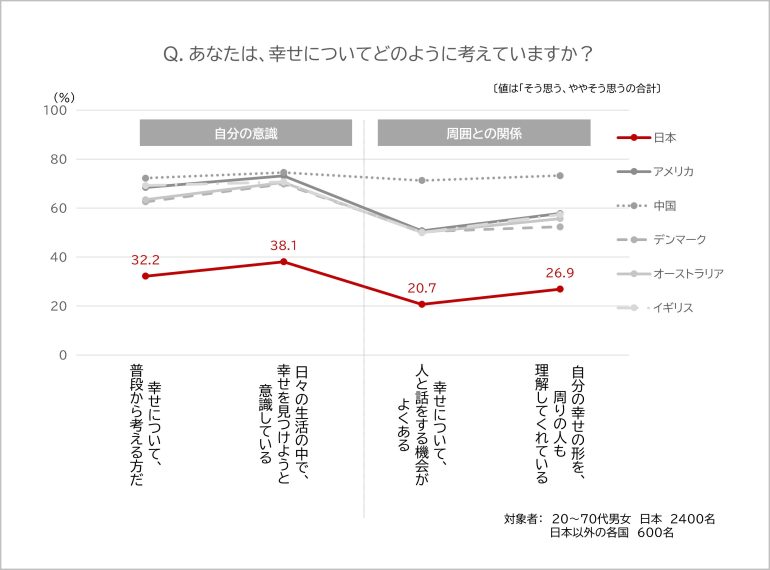

Q4. 日頃から幸せを意識したり、対話したりする割合は、日本だけ著しく低い結果

日常生活での幸せの意識や行動について質問し、回答項目別に「そう思う」「ややそう思う」を合計した割合を比較した。その結果、日本は「日々の生活の中で、幸せを見つけようと意識している」が38.1%、「幸せについて普段から考える方だ」(32.2%)、「自分の幸せの形を周りの人も理解している」(26.9%)、「幸せについて人と話す機会がよくある」(20.7%)で、すべての項目で他国より著しく低い結果となった。

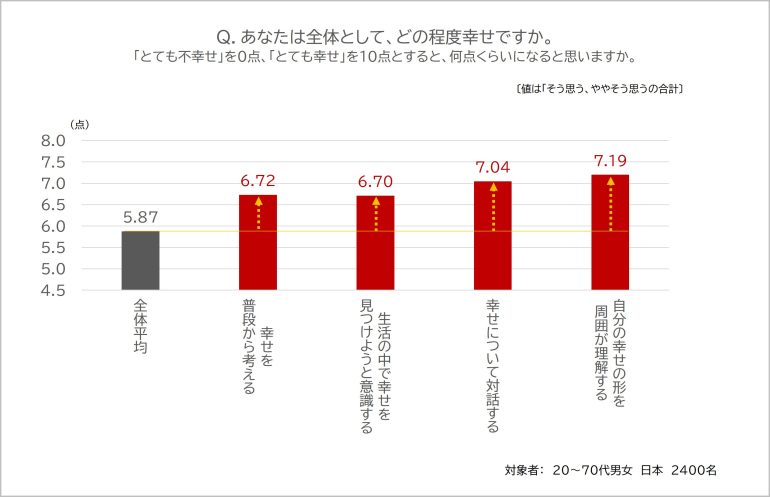

Q5. 幸せを意識すると幸福度が上がり、周囲との対話まで行うとさらに向上することが判明

日常生活での幸せに関する意識・行動別に幸福度を調べた結果、日本の全体平均が5.87点だったのに対し、「幸せを普段から考える」と回答した人では6.72点(全体平均比0.85ポイント高い)、同じく「生活の中で幸せを見つけようと意識」では6.70点(同0.83ポイント高い)となった。

さらに、「幸せについて対話する」は7.04点(同1.17ポイント高い)、「自分の幸せの形を周囲が理解する」は7.19(同1.32ポイント高い)まで上がり、周囲と関係を持ちながら幸せを考えている人では、さらに幸福度が上がることが示唆された。

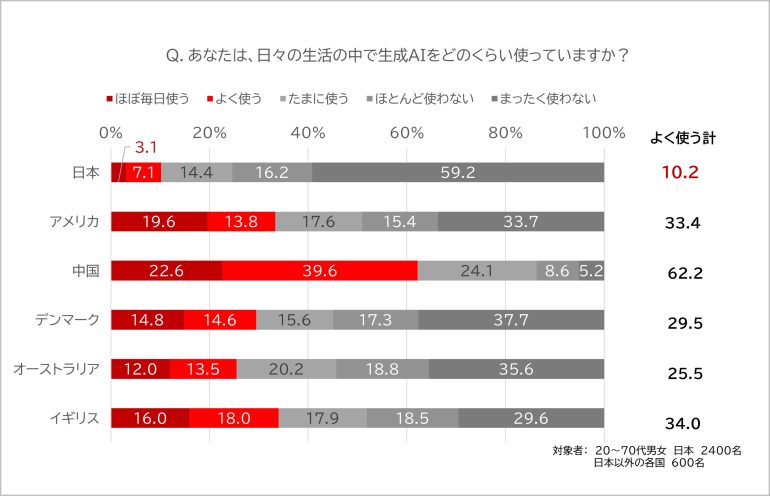

Q6. 「生成AIをよく使う」のは、海外が2~6割なのに対して日本だけ1割

生成AIの活用頻度を聞き、「ほぼ毎日使う」「よく使う」(よく使う計)の割合を比較した。その結果、日本は10.2%にとどまり、日本以外で最も割合が低かったオーストラリアの25.5%と比べても半分以下となった。

なお、最も高かったのは中国62.2%で、次いでイギリス(34.0%)、アメリカ(33.4%)となった。

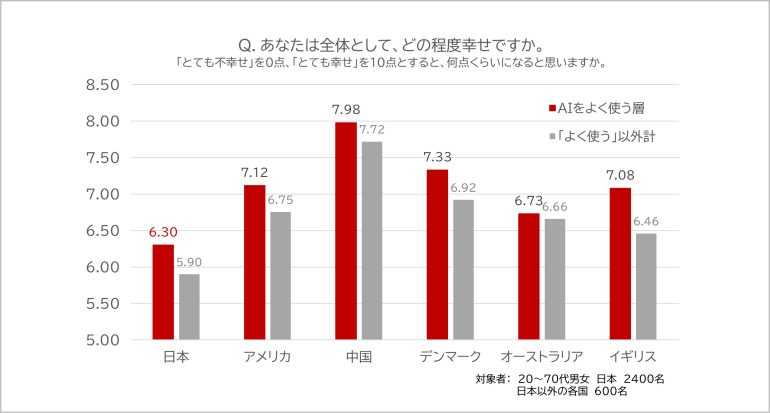

Q7. 各国共通で「AIをよく使う」層は幸福度が高まる傾向にあった

Q6の結果を踏まえ、6か国ごとに「AIをよく使う」層とそうでない層(「よく使う」以外計)で幸福度を比較した。その結果、日本の「よく使う」層の幸福度は6.30点で、そうでない層(5.90点)よりも高くなった。AIをよく使う人は幸福度が高い傾向は、すべての国に共通してみられた。

Q8. 各国共通で「AIをよく使う」層は好影響に目を向けている

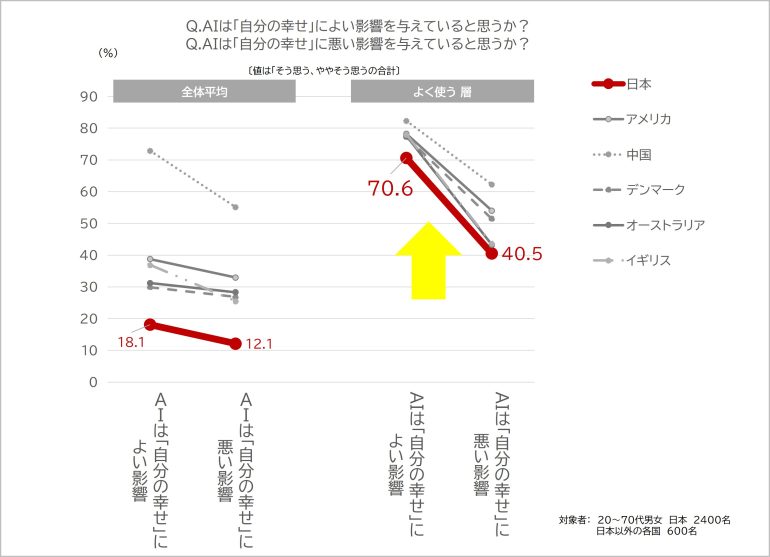

AIが自分の幸せによい影響を与えているか、悪い影響を与えているかをそれぞれ尋ねた結果を、全体平均とAIを「よく使う層」で比較した。日本の全体平均では、「よい影響」「悪い影響」のどちらの質問も「そう思う、ややそう思うの合計」が2割に届かず、残りの8割以上の人が「AIが自分の幸せにとってよいものなのか、悪いものなのかわからない」と考えている様子がうかがえた。

一方、日本に1割いるAIを「よく使う」層を見ると、「よい影響」(70.6%)、「悪い影響」(40.5%)の両評価ともに、全体平均から大きく上昇した。但し、その上昇幅は「よい影響」のほうが大きく、AIを日常的に「よく使う」ようになった人は「AIは幸せによい影響がある」と評価する人が「悪い影響がある」と評価する人よりも多いことがわかった。

<【6か国対象 定点調査】概要>

【共通】

・調査目的:100年生活の実態について把握する

・インタネットモニター調査

【国内調査】

・対象地域:日本全国

・調査日時:2025年2月

・調査対象者:20~80代の男女2800名(内 20~70代の男女2400名)

【海外調査】

・調査地域:アメリカ、中国、デンマーク、イギリス、オーストラリア

・調査日時:2025年2月

・調査対象者:20~70代の男女 各国600名

出典元:株式会社博報堂

構成/こじへい

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE