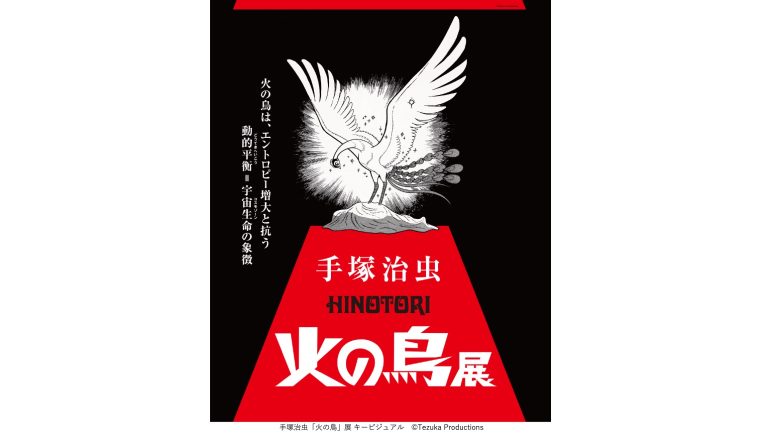

東京シティビュー(六本木ヒルズ森タワー52階)では、2025年5月25日(日)まで手塚治虫「火の鳥」展 -火の鳥は、エントロピー増大と抗う動的平衡(どうてきへいこう)=宇宙生命(コスモゾーン)の象徴- を開催している。

これは数々の名作を生みだした手塚治虫が、みずからのライフワークと宣言したマンガ『火の鳥』の大型展覧会。

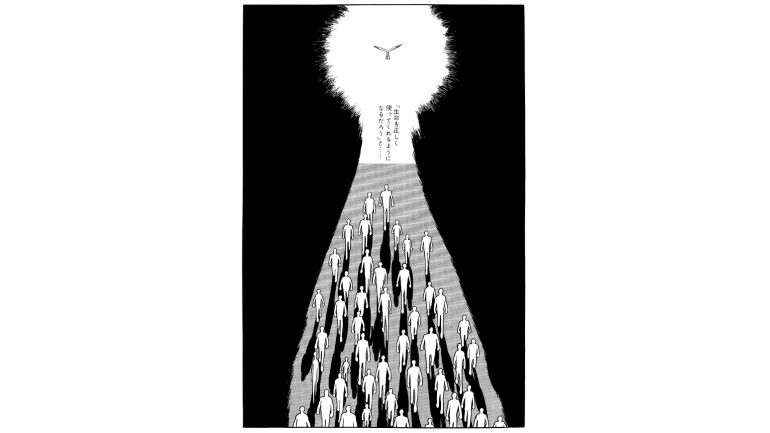

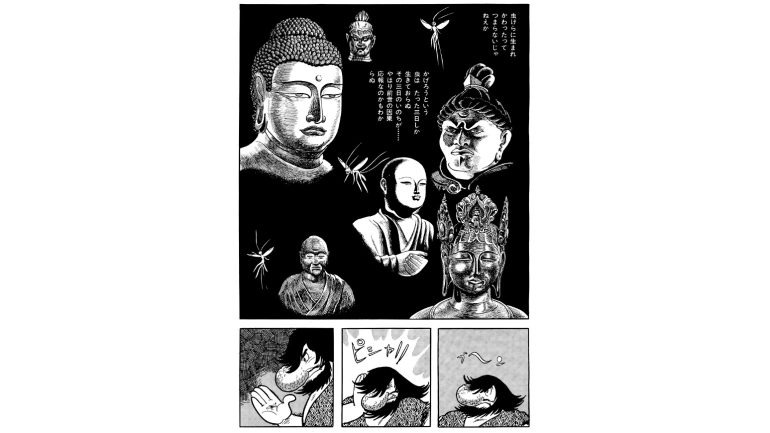

『火の鳥』の主題は「生きること、死ぬことの意味は何か」であり、物語の中では、火の鳥が時空を超えて変容するいのちの象徴として描かれ、輪廻転生の生命観が示される。

本展では原画を中心に、映像、関連資料、そして『火の鳥』の世界観を表現したグラフィック等、計800点以上を展示。これらを通して、企画監修を担う生物学者・福岡伸一氏が、この壮大な叙事詩を生命論の視点から読み解いていく。

会場構成と展示のポイント

展示会場は、プロローグから始まり、3章立てで構成される。

まさにマンガの神様・手塚治虫の画力と筆致を目の当たりにできる、「見て・読んで・体感できる」展覧会と言えるだろう。そして、未完に終わった物語の結末について、福岡氏がさまざまなヒントをもとに1つの仮説を立て、考察を行なっている。

■プロローグ:火の鳥・輪廻シアター

プロローグ 火の鳥・輪廻シアター (C)Tezuka Productions

プロローグ 火の鳥・輪廻シアター (C)Tezuka Productions

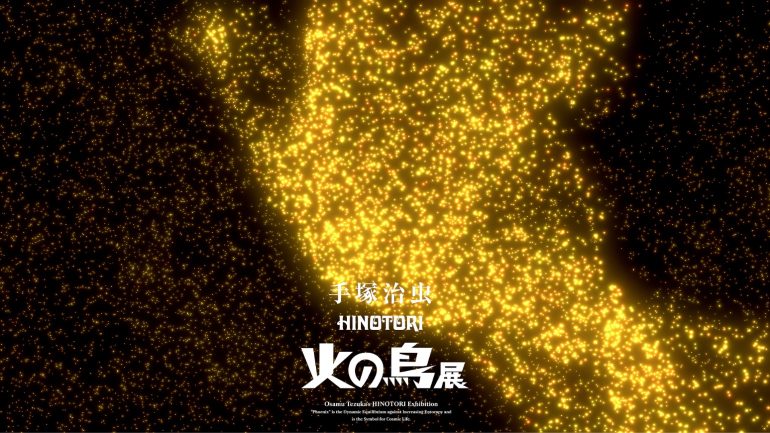

東京シティビューのエントランスには、【プロローグ 火の鳥・輪廻シアター】と題して、『火の鳥』の作品世界が空間全体にダイナミックに展開される。

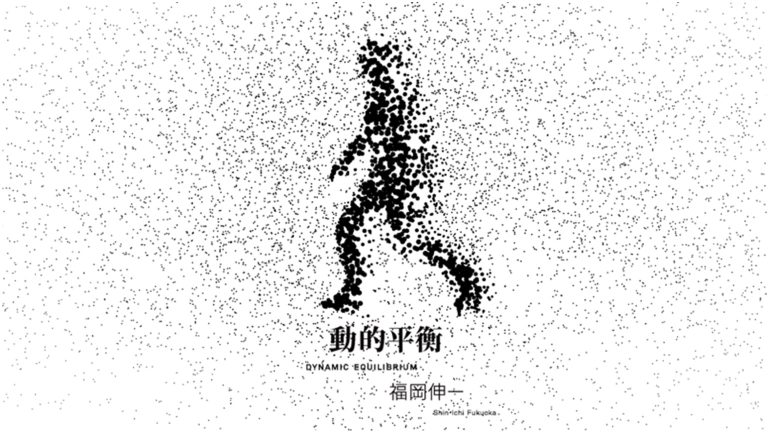

展望台の窓面、複数の大型モニター、床面すべてを通して、『火の鳥』の魅力や奥深さを伝え、マンガと眺望が融合した新感覚の没入体験を実現。フロアのプロデュースと映像制作は、福岡氏が提唱する「動的平衡」のコンセプトムービーを制作したデザイナー・中村勇吾氏が担当した。

中央の画面には、粒子の動きで表現した「動的平衡」のイメージに重ねて、火の鳥が飛翔しているオリジナル映像を映写。左右に配置された6基のモニターには、「黎明編」から「太陽編」までの主要12編の中から、中村氏が厳選した名シーンをランダムに表示して大迫力の空間を作り上げていく。

「動的平衡」コンセプトムービー(イメージ)(C)FUKUOKA SHINICHI OFFICE

「動的平衡」コンセプトムービー(イメージ)(C)FUKUOKA SHINICHI OFFICE

火の鳥 動的平衡アニメーション(イメージ)

火の鳥 動的平衡アニメーション(イメージ)

エントランス展示として、『火の鳥』の世界観を表現するシアタールームを作り上げる。時空を超えて変容するいのちの象徴として描かれている火の鳥を、生命は絶えず破壊と創造を繰り返しながら、エントロピー増大の法則(乱雑さ)に抗い続けている“流れ”であるとする生命観「動的平衡」に重ね合わせて、映像作品化。

東京の絶景が広がる展望台で、生命が多様に輝く美しい世界を体感していただきたい。

■第1章:生命のセンス・オブ・ワンダー

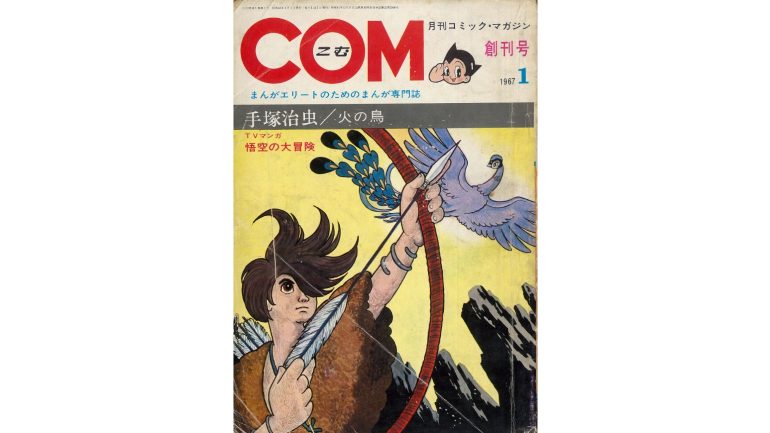

『火の鳥』の誕生は1954年(昭和29年)、学童社「漫画少年」での黎明編の連載が開始される。その後「少女クラブ」、虫プロ商事「COM」等、掲載誌を変えて、連載が続けられた。

作品の時間軸は、紀元前から西暦3000年を超える未来まで、そして物語の舞台は、邪馬台国から果ては宇宙のかなたまで、時空を超えた壮大な叙事詩が連作される。第1章では、この複雑な物語構造を明らかにしながら、作品舞台の時代背景とともに年表形式でたどっていく。

また、この偉大な物語を手塚治虫はどのように発想し、構想を深めていったのか。創作の原点にも迫り、作品に溢れる自然に対するセンス・オブ・ワンダー(畏敬の念)に触れる。

「COM」創刊号 表紙(C)Tezuka Productions

「COM」創刊号 表紙(C)Tezuka Productions

■第2章:「読む!永遠の生命の物語」 手塚治虫の直筆原稿を約400点展示

第2章 展示室 (C)Tezuka Productions

第2章 展示室 (C)Tezuka Productions

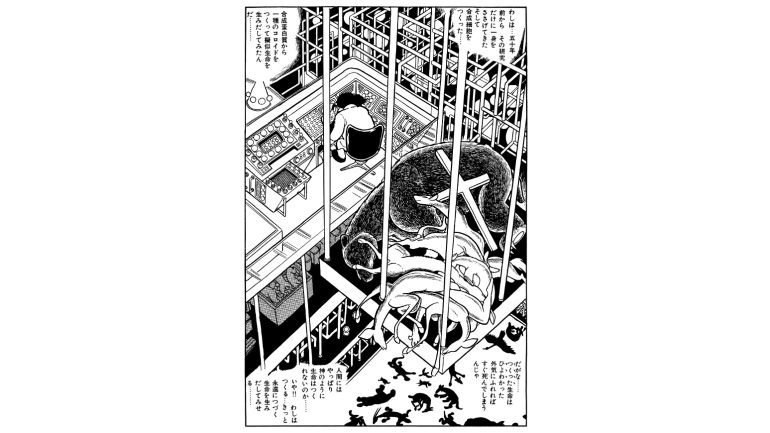

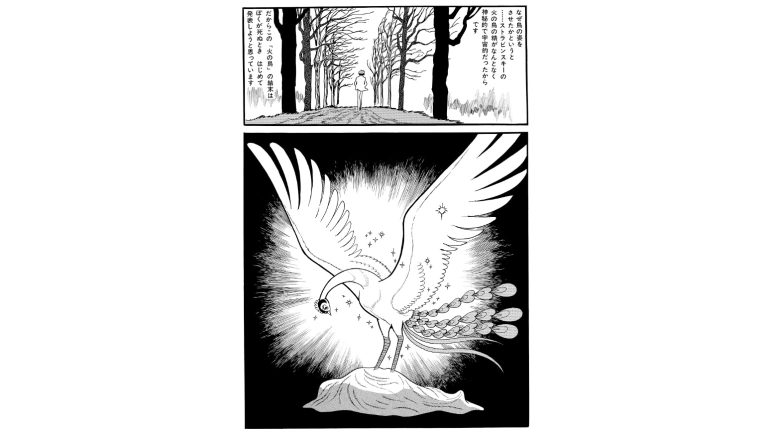

第2章は、主要12編(「黎明編」から「太陽編」まで)の貴重な手塚治虫の直筆原稿が約400点も並ぶ圧巻の展示空間。

“火の鳥”は、その生き血を飲めば不老不死になれると信じ、生に執着する人間を翻弄しながらも、物語を動かし、人類の来し方行く末を常に見守る存在として描かれている。

そんな“火の鳥”は、いったい何を象徴しているのか。そして「生命とは何か」という問いに、手塚治虫はどのような答えを示そうとしたのか。福岡氏の提唱する生命論「動的平衡」をキーワードに、『火の鳥』の現代的意味を読み解いていく。

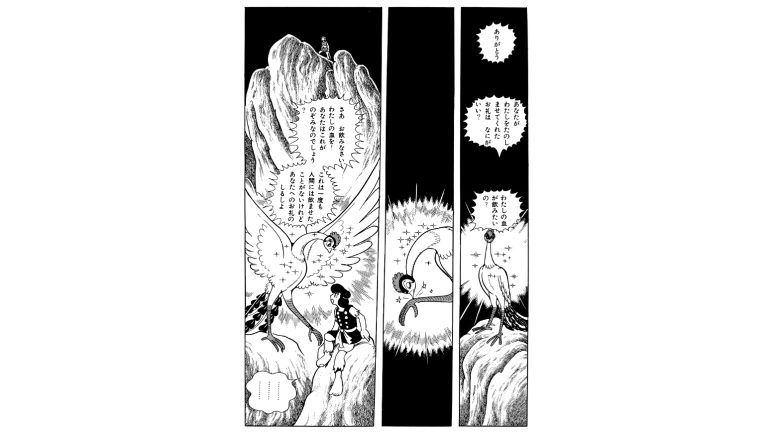

『火の鳥』ヤマト編(C)Tezuka Productions

『火の鳥』ヤマト編(C)Tezuka Productions

COM『火の鳥』鳳凰編(C)Tezuka Productions

COM『火の鳥』鳳凰編(C)Tezuka Productions

『火の鳥』未来編(C)Tezuka Productions

『火の鳥』未来編(C)Tezuka Productions

『火の鳥』未来編(C)Tezuka Productions

『火の鳥』未来編(C)Tezuka Productions

『火の鳥』鳳凰編(C)Tezuka Productions

『火の鳥』鳳凰編(C)Tezuka Productions

■第3章:「未完を読み解く」 横尾忠則氏の作品「火の鳥」を特別展示

『火の鳥 休憩-INTERMISSION-』(C)Tezuka Productions

『火の鳥 休憩-INTERMISSION-』(C)Tezuka Productions

「死とはいったいなんだろう?そして生命とは?この単純でしかも重大な問題は、人類が有史以来取り組んで、いまだに解決していないのだ」

これは、手塚治虫が『火の鳥』黎明編の連載の最初に、読者にあてた文章の一部だ。手塚治虫は、作家人生43年のうち、35年もの間『火の鳥』を描き続けたが、物語の結末について問われたとき、死ぬときに描いてみせると言明。作品は未完のまま終わった。

手塚治虫はいったいどのようにして物語を完結する予定だったのか。

永遠の生命をもつことは幸せなのか?

生命は、有限であるがゆえに輝く『火の鳥』最大の謎。

手塚治虫が描くことを約束しながら、果たせなかった『火の鳥』の結末について、福岡氏が1つの答えを導き出す。また、現代美術家・横尾忠則氏と福岡氏が『火の鳥』について語り合う対談映像も視聴できる。併せて横尾氏が描いた作品『火の鳥』も展示される。

開催概要

展覧会名/手塚治虫「火の鳥」展 -火の鳥は、エントロピー増大と抗う動的平衡(どうてきへいこう)=宇宙生命(コスモゾーン)の象徴-

会期/2025年3月7日(金)~5月25日(日)

会場/東京シティビュー(東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階)

開館時間/10:00~22:00(最終入館21:00)

入館料/

<平日>一般2300円、高校・大学生1700円、4歳~中学生800円、65歳以上2000円

<土・日・休日>一般2500円、高校・大学生1800円、4歳~中学生900円、65歳以上2200円

前売券/

<平日>一般2100円、高校・大学生1600円、4歳~中学生700円、65歳以上1800円

<土・日・休日>一般2300円、高校・大学生1700円、4歳~中学生800円、65歳以上2000円

・販売期間は2025年5月25日(日)20:45まで

主催/東京シティビュー

企画監修/福岡伸一

企画協力/手塚プロダクション、朝日出版社

■「火の鳥」展オリジナルグッズも要チェック

◎ホログラムステッカー(飛翔/はねやすめ/若鳥)各605円(税込)

作中の様々な姿の火の鳥がステッカーとして登場。キラキラと輝くホログラム仕様となっている。

作中の様々な姿の火の鳥がステッカーとして登場。キラキラと輝くホログラム仕様となっている。

◎切り絵ブックマーカー(はばたき/フェイス)各550円(税込)

火の鳥が手元の本にも舞い降りる紙製のブックマーカー。

火の鳥が手元の本にも舞い降りる紙製のブックマーカー。

◎豆皿(丸/扇)各1430円(税込)

火の鳥の羽を休める姿の丸型と羽ばたく姿の扇型の2種類の豆皿。インテリアとしても活用できる。

火の鳥の羽を休める姿の丸型と羽ばたく姿の扇型の2種類の豆皿。インテリアとしても活用できる。

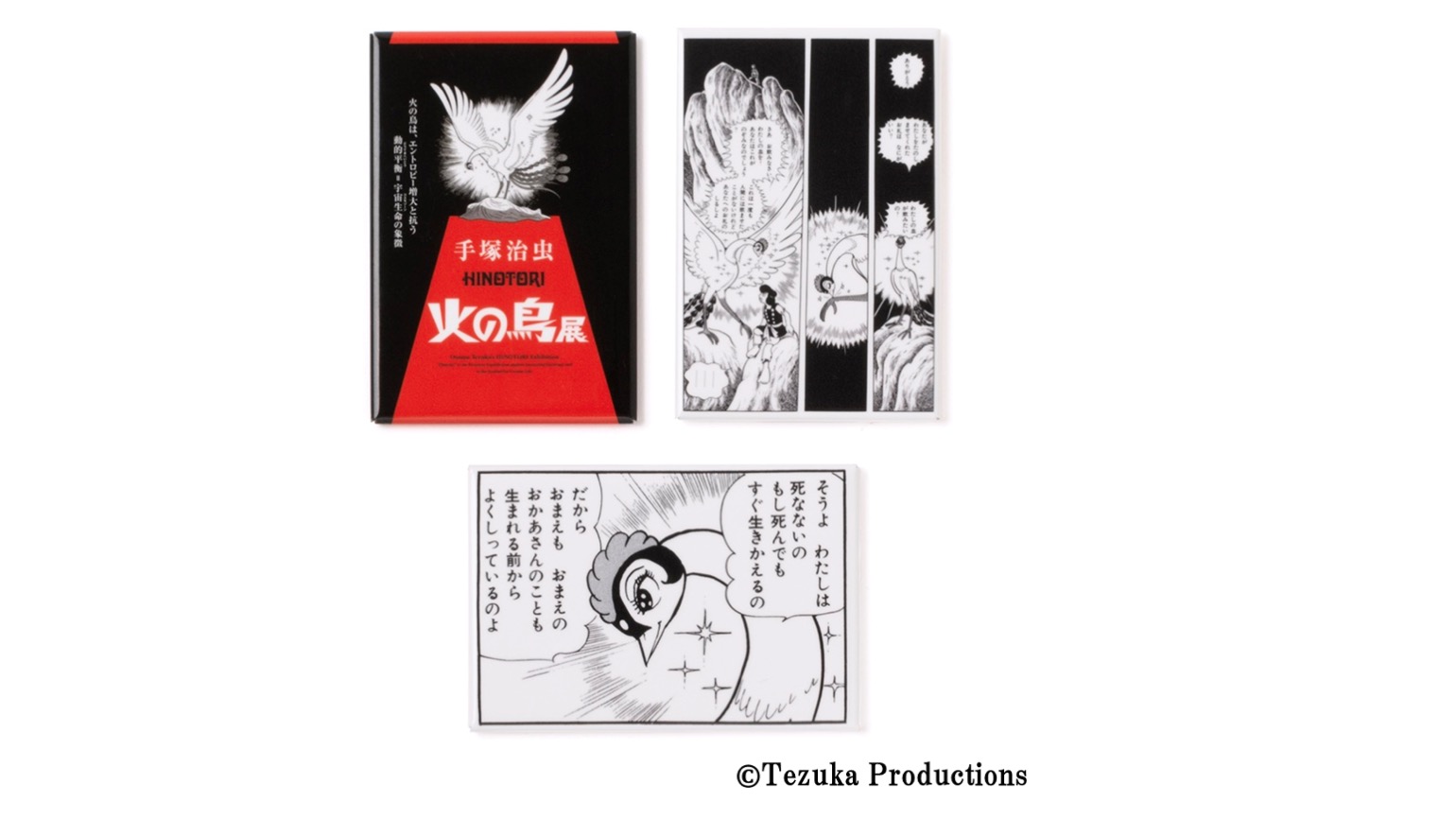

◎板マグネット(キービジュアル/鳳凰編/ヤマト編)各440円(税込)

「火の鳥展」のキービジュアルや作品のシーンを切り取った板マグネット。

「火の鳥展」のキービジュアルや作品のシーンを切り取った板マグネット。

◎ボールチェーンマスコット 2640円(税込)

羽ばたく姿の火の鳥がかわいらしいボールチェーンマスコット。

羽ばたく姿の火の鳥がかわいらしいボールチェーンマスコット。

◎スリムノート 770円(税込)

火の鳥の箔が押されたノート。スリムなデザインで持ち運びにも最適だ。

◎眼鏡ケース 1980円(税込)

◎巾着 1980円(税込)

◎マルチポーチ 2530円(税込)

巾着やマルチポーチは小物を持ち歩くのに便利。眼鏡ケースは、ケース内にも火の鳥があしらわれている。

<小学生のための『火の鳥』から学ぶ特別企画を開催>

東京シティビューと朝日小学生新聞は、『火の鳥』が描く哲学的なテーマである、「生と死」「生命とは何か」について、紙面とポスターを使用して、子どもたちに考えてもらう企画を実施する。展覧会会場でも参加型のコーナーが用意されている。

さらに都内1300校の小学校に本企画のポスターを配布。『火の鳥』から生と死について考える機会を創出する。

関連情報

https://hinotori-ex.roppongihills.com/

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE