2024年11月、山梨県の長崎幸太郎知事が壮大な構想を発表した。富士山のオーバーツーリズムを解消し、さらに2034年以降に開業するリニア中央新幹線との連携も含む「富士トラムネットワーク構想」である。

賛否両論を巻き起こしつつも、もしかすると日本の地方交通の課題を解決するモデルになるかもしれない。

本記事では、担当する山梨県知事政策局富士山保全・観光エコシステム推進グループに、疑問をぶつけた。

一度は断念した構想。しかし5日後、腹案が採用に

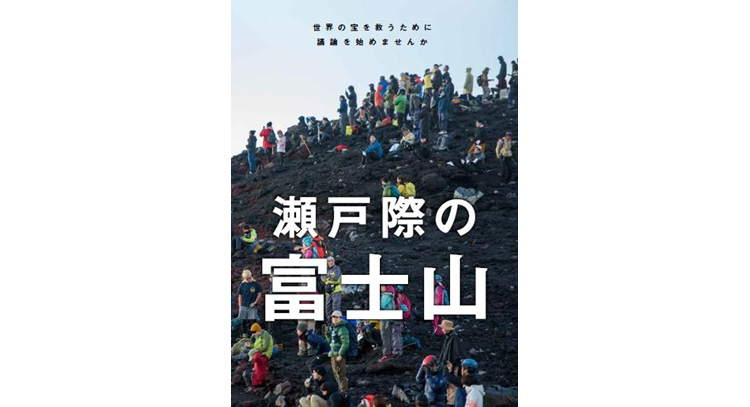

富士山がユネスコの世界文化遺産に登録されたのは2013年。登録はされたものの「宿題」として、多すぎる観光客やそのために起こる環境問題、さらに人工構造物による景観の悪化などが指摘されていた。

県は、パンフレットや動画を通じて「富士山が悲鳴を上げている」と警鐘を鳴らす

県は、パンフレットや動画を通じて「富士山が悲鳴を上げている」と警鐘を鳴らす

2019年、長崎知事が就任して立ち上げたのが「富士山登山鉄道構想」だ。河口湖から富士山五合目付近に至る「富士スバルライン」上に、鉄道を敷設しようというアイデアで、2023年に栃木県宇都宮で導入されて話題となった「LRT(Light Rail Transit)」=次世代路面電車を運行させる計画だ。

しかし、この計画は地元住民から強烈な反対を受けた。鉄路敷設の大規模工事が、環境破壊などを招くというのだ。2024年11月13日、長崎知事と反対運動のリーダーが3時間、膝詰めで議論を行った末、山梨県はLRTによる富士トラムを断念した。

ところが、そのわずか5日後の18日、長崎知事は新しい「富士トラムネットワーク構想」を発表する。実は、以前から温めていた腹案「ART(Autonomous Rapid Transit)」の採用へ、方針転換したのだ。

要するに「バス」じゃないの?

検討するのは、中国の鉄道車両メーカー中国中車(CRRC)が開発した新しい交通システム。見た目や輸送力はLRTとほぼ同様だが、車輪はゴムタイヤ、白線や磁気マーカーの誘導による自動運転で走る。つまり、鉄道の敷設も、そこに伴う大規模な工事も必要なくなる。

ARTによる富士トラムには、道路交通法ではなく軌道法が適用されるという。富士スバルラインをトラム専用の軌道(線路)とみなすことで、マイカー、バスの通行を制限できる。人の出入りをトラムに1本化し、昨今問題となっているオーバーツーリズムに対応しようというわけだ。

ゴムタイヤで走るART案に対しては、「バスと同じではないか?」との指摘もある。県によれば、ARTを採用した大きな理由は、前述の通り、軌道法で一般の自動車を制限できるという点。行政的な手続きで、富士スバルラインを専用道路にできないのか?という疑問もあるが、「特定のシャトルバスなどを通して、他のマイカーや観光バスを制限することは、法律上できない。警察庁に照会して確答も出ている」という。

また、ARTは同じ車両で、一般道を走ることもできる。白線や磁気マーカーなら、鉄道よりよほど低コスト、短期間での設置が可能だ。ちなみに、走行区間の一部をトラムとして、一部をバスとして運行するというウルトラCも検討中。

このフットワークの良さを活かし、山梨県は富士トラムを、2034年以降に開業予定のリニア山梨県駅(甲府市)まで延伸する案を公表している。品川から25分のリニア駅と1本でつながることで、富士山五合目のアクセスは、大きく改善する。

国のビッグコンテンツを支える新たなモデルケース誕生なるか

言うまでもなく富士山はわが国を代表する観光コンテンツであり、リニア山梨県駅が便利になれば、乗降客数は増える。すると、品川-名古屋間を走るリニア中央新幹線の停車本数が増える。山梨が東京の通勤圏内となり、県内の人口が増える。はては、広い敷地や自然環境を求める企業の誘致も見込める、という青写真だ。

もうひとつ大きいのは誘導による自動運転で、運転手の人件費負担、あるいは人手不足など、地方交通の課題を解決する可能性がある。大きな基幹路線をARTが、細かな地域の足は小型の自動運転バスが担うなど、新しいソリューションとしての期待は大きい。

実現すれば、山梨に限らず、日本のあらゆる地方のモデルケースになり得るだろう。

住民の反対がなければ実現しなかった

CRRCのARTは現在、中国国内で営業運行するほか、マレーシアで実証実験を行っている段階だという。山梨県の実用に向けては、技術的な問題、ルールの整備、市民とのコミュニケーションなど、たくさんの課題があるはずだ。だが、人口減少が進む日本にあって、地方の課題を解決するチャレンジとしては、非常に興味深い。

県は「(反対意見も含めた)みなさんの集合知による最適解だ」という。確かに、地元の強力な反対がなければ、ART案はあくまで腹案として終わり、何十年とかかる登山鉄道の計画が進んだだろう。

リニアと接続させたり、それによって地方の大きな問題を改善するアイデアも出てこなかったはず。今後の議論の展開も含めて、ウォッチしていきたい。

取材・文/ソルバ!

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE