パスワードは個人情報を守る重要なセキュリティ要素だ。しかし、時代とともにパスワードのハッキング技術が発展しているため、漏洩には気をつけなければならない。この記事では安全なパスワードの作り方を解説する。

目次

安全なパスワードの作り方は、個人情報を守る重要な知識のひとつだ。

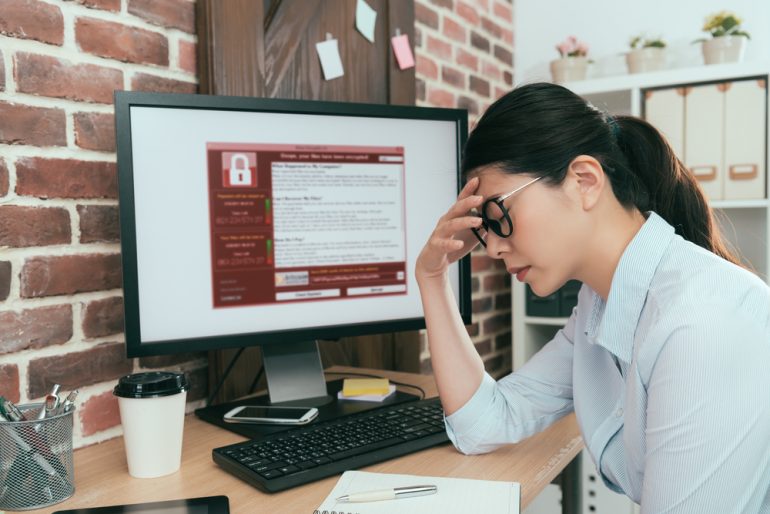

パスワードを作る際、自分の名前や誕生日、連続した数字など、推測されやすい安易な組み合わせにしていないだろうか。昨今では、有名企業もハッキングの被害に遭う事件が相次いでおり、パスワードの管理には一層気をつけなければならない。

本記事では、安全で覚えやすいパスワードの作り方を解説する。ぜひ今すぐに、現在使っているパスワードを見直してみてほしい。

安全なパスワードとは

「安全なパスワード」とはよく聞くが、実際どのようにすれば安全と言えるのだろうか。

内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が提唱する「サイバーセキュリティ対策9か条」によると、長く複雑に、なおかつ他と使い回さないことが安全なパスワードを作る重要なポイントだという。ここでは、パスワードを作るコツをもう少し噛み砕いて解説する。

■安全なパスワードを作るコツ

NISCが提唱するサイバーセキュリティ対策9か条における、安全なパスワードの定義をまとめると以下の通りだ。

- 長く

- 複雑に

- 使い回さない

ハッキングの代表的な方法のひとつに、組み合わせできる文字をすべて組み合わせてログインを試す「総当たり攻撃」がある。総当たり攻撃では、パスワードが短いほど開錠までの道のりが短くなり、安易にハッキングできてしまう。

このため、まずはできる限り長い文字列にし、桁数を増やしてパスワードを作ることが重要だ。

また、単語や人物名とわかるものではなく、アルファベット、記号、数字を不規則に組み合わせて、複雑な文字列を作るのも効果的となるだろう。

なお、パスワードを使い回すと一度のハッキングで被害が拡大してしまうため、使い回しはNGと言える。

覚えやすい安全なパスワードの作り方

「覚えやすく安全なパスワードの作成など不可能ではないか」と心配する人もいるだろう。

もちろん、誰もが覚えられるようなパスワードは安全とはいえない。しかし、自分なりにパスワード作成のオリジナルルールを作るなど、工夫を凝らすことで、長く複雑なパスワードを覚えやすくすることは可能だ。

以下3つのポイントを参考に、覚えやすい安全なパスワードを作ろう。

■1.基本のフレーズをアルファベットにする

第一段階として、まずは基本のフレーズを決め、ローマ字読みのアルファベットに変換しよう。

フレーズをアルファベットへ変換する例

- 自転車→zitensha

- 靴下→kutsushita

- カーテン→katen

- スマホ→sumaho

など

これらのアルファベットは、このあとのステップで複雑化させるため、現時点ではわかりやすいものでも問題はない。

■2.マイルールでフレーズを複雑化させる

わかりやすいフレーズを複雑化させるために、以下のようなオリジナルのルールを設け、一段階目で決めたアルファベットに変更を加える。

パスワードを複雑化させるマイルールの例

- aを@に変える

- iを!に変える

- 左から3番目と5番目の文字を大文字に変える

- 下の名前の頭文字を文字列の最後に加える

など

例えば「zitensha」のフレーズを、以下3つのマイルールを加えて複雑化してみる。

- aを@に変える

- iを!に変える

- 左から3番目と5番目の文字を大文字に変える

上記のマイルールを加えたパスワードは「z!TeNsh@」となり、「自転車」から派生した文字列だとはわかりにくいだろう。

■3.サービスやシステムの特徴を加える

サービスやシステムの特徴を加えることで、パスワードの使い回しを防止しよう。

作成中のパスワード「z!TeNsh@」にサービスやシステムの特徴を加える例

- Aaa Shop →最初の文字と最後の文字でパスワードを挟む→Az!TeNsh@p

- BBB Plaza→最初の文字と最後の文字をパスワードの先頭に加える→BaAz!TeNsh@

「Az!TeNsh@p」「BaAz!TeNsh@」など、自分なりに覚えやすく、なおかつ長く複雑なパスワードが作成できた。ここまで解説した3つのポイントを踏まえ、パスワード作りに挑戦してみよう。

パスワードが漏れたときに生じるリスク

万が一パスワードが悪質な人物によって開錠されてしまった場合、その際に生じる被害は計り知れない。例えば、住所や電話番号、クレジットカード情報など、ありとあらゆる個人情報が漏洩するリスクが考えられる。

こういった脅威から身を守るためにも、安全なパスワードの作成が重要だ。

■安全ではないパスワードの例

安全ではないパスワードとして、例えば以下のような文字列が挙げられる。

- IDと同じ

- 自分や家族の名前、生年月日、電話番号

- 住んでいる地域の名前

- 同じ文字列の繰り返し(0000、aaaaなど)

- 安易な文字並び(abcd、1234など)

このようなパスワードは、たとえ文字列が長いとしても推測されやすい。自分ですぐに思いつくパスワードは、他人もすぐに推測できるものであることに注意しよう。

パスワードの作り方に関するQ&A

パスワードの作り方に関するQ&Aを紹介する。気になる項目があれば参考にしてほしい。

パスワードの作り方に関するQ&Aを紹介する。気になる項目があれば参考にしてほしい。

■他に覚えやすいパスワードの作り方はある?

他に覚えやすく安全なパスワードの作り方としては、以下のようなアイデアが挙げられる。

- 2つ以上のフレーズに同じマイルールを適用し、文字列を長く複雑化させる

- フレーズのアルファベットを逆さまにする(例:zitensha→ahsnetiz)

- 部屋の中で1番目立つものをパスワードのフレーズにする

など

■多要素認証やログイン通知は効果ある?

パスワードを使ったセキュリティ対策のほかに、多要素認証やログイン通知もセキュリティ対策として効果的だ。

多要素認証はIDやパスワードなどの「知識情報」と呼ばれる要素のほか、指紋などの「生体情報」などを組み合わせるものであり、ハッキングの成功率を下げる効果が期待できる。ログイン通知を設定すれば、自分以外の誰かがログインしたことを把握できるため、ぜひ一緒に取り入れたいセキュリティ対策と言えるだろう。

■パスワードの使い回しはなぜ危険なの?

たった一つのパスワードを開錠されるだけで、他サービスによる被害も雪だるま式に増えてしまうため、パスワードの使い回しはとても危険だ。記事の中で解説したように、サービスやシステムの特徴を加えるなどして、パスワードの使い回しを防止しよう。

■パスワード生成ツールを使用しても問題ない?

パスワード生成ツールは、一般的に長く複雑な不規則な文字列を自動で生成するため、安全性は高いといえる。しかし、完全ランダムのため、覚えにくいというデメリットがあることも理解しておきたい。

なお、無料で使えるパスワード生成ツールには、以下のようなものがある。

- ノートン パスワードジェネレーター

- 1Password パスワードジェネレーター

- ラッコツールズ パスワード生成

- KEEPER パスワード生成ツール

ウェブサイトのツールを利用すれば、iOS、Android、PCなどデバイスを問わずパスワードを作成できるのでおすすめだ。

※情報は万全を期していますが、正確性を保証するものではありません。

文/編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE