最近は経済ニュースで〝関税〟に関する話題が頻繁に取り上げられているが、そもそも関税とは、一般的に「輸入品に課される税」として定義される。その収入は国庫収入となり、かつては貴重な財源という側面もあった。

現在では関税が課せられると、その分だけコストが増加して国産品に対して競争力が低下するだけに、国内産業保護という機能が重要視されている(出典:財務省HP「わが国の関税制度の概要」)。

そんな関税に関して日本の対米貿易と関税率などについて考察したリポートが三井住友DSアセットマネジメント チーフマーケットストラテジスト・市川雅浩 氏から届いているので概要を紹介する。

米国は日本との貿易赤字削減のため、自動車や農産品などについて何らかの要求をする可能性

今回のレポートでは、日本の対米貿易取引と、主な関税率および非関税障壁について考えてみたい。

はじめに、日本の対米貿易取引からみていく。輸出総額に占める割合の大きい上位10品目と、輸入総額に占める割合の大きい上位10品目は図表1のとおりで、日本は米国へ自動車などの工業製品を輸出し、米国から医薬品、農産品、エネルギーなどを輸入しており、対米貿易取引は黒字となっている。

ただ、米国側からすると対日貿易取引は赤字となる。こうしたなか、米国の貿易赤字削減を目指すトランプ米大統領は2月13日、「相互関税」の導入を指示する文書に署名し、米商務長官や通商代表部(USTR)などが導入に向けて日本を含むすべての貿易相手国を調査する流れとなった。

日本については、自動車や農産品などについて、米国から何かしらの要求がある可能性が高いと思われる。

■日本の自動車関税は0%、コメへ報復関税でも影響は軽微だが、非関税障壁が問題視されるか

次に、主な関税率を確認していくと、2020年1月に発効した日米貿易協定により、農産品については、肉類や加工品、果物などの関税の削減や段階的撤廃が進んだが、コメの関税は削減・撤廃から除外され、依然として高い税率が課せられている。

一方、自動車については日本側の関税率はすでに0%になっているため、米国の相互関税が製品ごとに課された場合、コメなど比較的関税率の高い農産品が焦点になると考えられる。

ただ、米国がコメに報復関税を課しても、対米輸出総額に占めるコメの割合は極めて小さく(2023年で「食料品」は0.9%)、国内経済への影響は軽微と思われる。

なお、米国は前述の相互関税を導入するにあたり、付加価値税や非関税障壁なども調査項目としており、日本はホワイトハウス高官から「構造的な(非関税)障壁が高い」と名指しされているため、警戒感は残る。

■日本は米関税政策の狙いを踏まえ投資増などを表明済み、今後は日米間の交渉の進展に注目

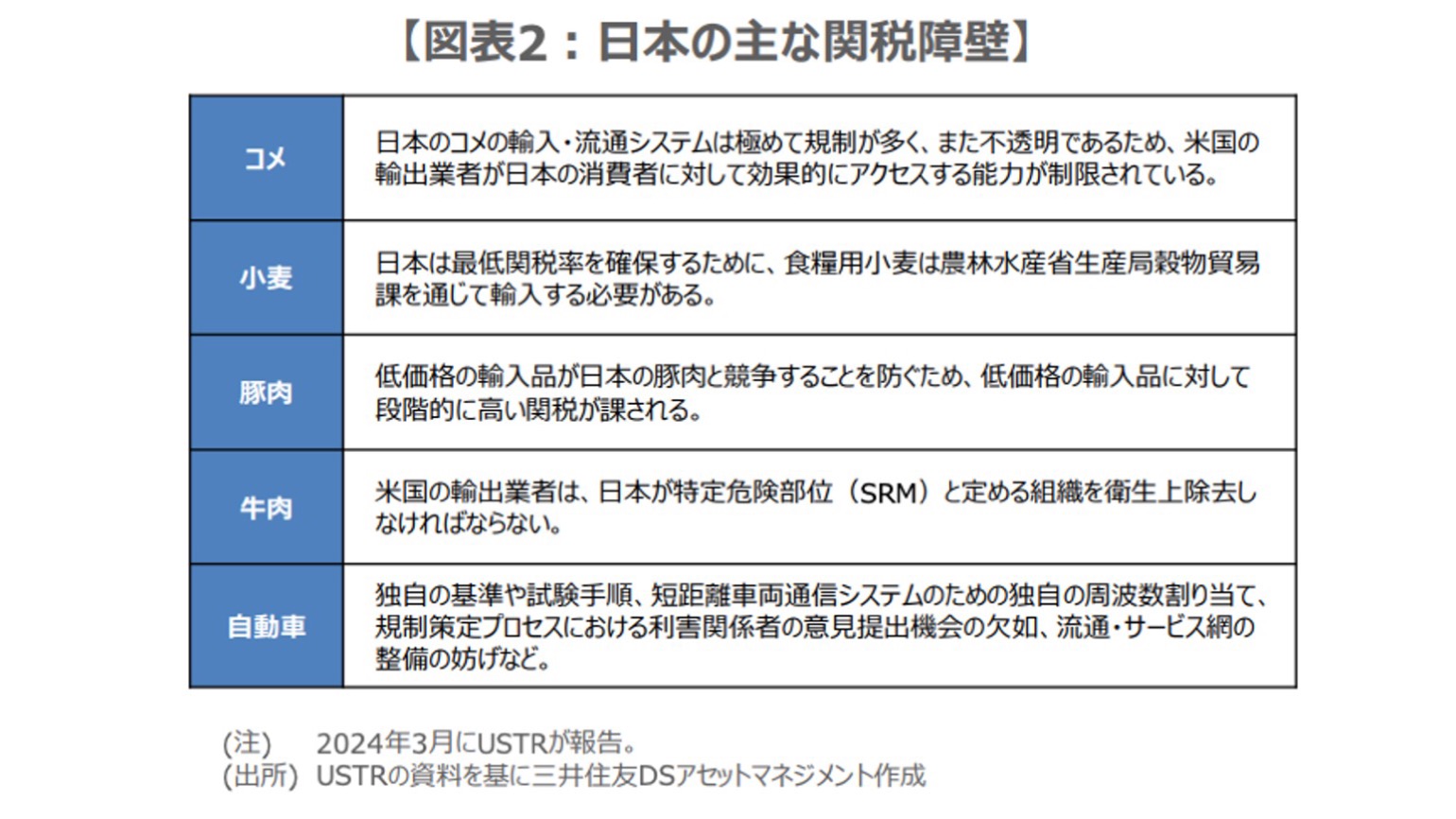

USTR(United States Trade Representative=アメリカ合衆国通商代表部)は2024年3月、各国間貿易における障壁に関する報告書をまとめており、日本は自動車などに非関税障壁が存在するとしている(図表2)。

仮に米国が非関税障壁を理由に、日本車の輸入に報復関税を課した場合、日本経済や日本株への影響が懸念される。ただ、トランプ関税の真の狙いは、米国内への生産回帰と雇用増、海外からの投資増、海外への輸出増と思われる。

日本はすでに対米投資を1兆ドルまで引き上げ、米国産の液化天然ガス(LNG)の輸入を増やすことを表明しており、米国に相互関税や、鉄鋼・アルミニウム、自動車への関税適用除外を申し入れている。

今後は日米間の交渉の進展が注目されますが、日本の自動車の場合、メキシコでの現地生産分を米国へ輸出するルートもあるため、メキシコに対する米追加関税の有無も引き続き焦点となる。

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE