宇宙ライターとして活躍する井上榛香さんが、宇宙へ興味をもったきっかけ、宇宙ライターとして独立し、宇宙開発の現場を取材するようになるまで、さらに宇宙ビジネスの舞台裏などを描いたエッセイ「宇宙を編む」が好評発売中だ。

アメリカのケネディ宇宙センターや鹿児島の種子島宇宙センターをはじめとする取材先での苦労やほっこりエピソード、先輩宇宙ライターや宇宙開発関係者との絆、誰かに話したくなる豆知識、知られざる宇宙開発の現場など、楽しみながら宇宙開発や宇宙ビジネスを学べ、宇宙をもっと身近に感じられ、これからのキャリアを考えるきっかけにも。宇宙への興味がある方や自分らしい働き方を模索する人へおすすめの1冊です。

今回はロケットベンチャーの飛躍と取材を通してみてきたシビアな現実を「宇宙を編む」より一部抜粋し、お届けする。

ロケットベンチャー大躍進

イーロン・マスクが率いるSpaceXは宇宙開発業界に新しい風を吹き込んだ。従来は使い捨てにするのが当たり前だったロケットの第1段ブースターを回収して繰り返し使うことで、ロケットの製造費を大幅に削減することに成功した。ロケットが地上に戻ってくる様子は圧巻だ(再使用ロケットは打ち上げの回数と頻度などによって、逆に割高になってしまう場合もある)。自社の通信衛星「スターリンク」と一緒に、小型衛星を相乗りさせて打ち上げるサービスも提供し、多いときには140機以上もの衛星を1回の打ち上げで宇宙に届けている。ただでさえ安い打ち上げ費用をさらに抑え、スタートアップ企業でも自社の衛星を打ち上げられるようになった。

そんなSpaceXに対抗するのは「Rocket Lab(ロケット・ラボ)」というベンチャー企業だ。ニュージーランドの機械加工メーカーで働きながら、独学で宇宙工学を学んだエンジニアのピーター・ベックが創業した。SpaceXの相乗り打ち上げの費用は安いが、乗合バスのようなもので、目的の軌道に衛星を届けるのには役不足だ。そこでタクシーのように目的地まで連れて行ってくれるロケット・ラボの小型ロケットの需要が高まってきている。柔軟に調整する姿勢や、衛星の軌道投入の精度の高さなどのきめ細かいサービスが人気を集めている。

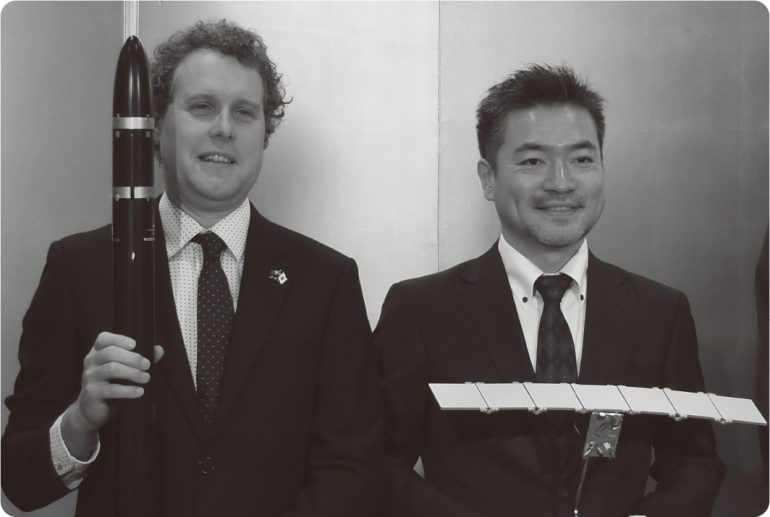

Rocket LabのCEOピーター・ベック(左)とSynspectiveの代表取締役CEO新井元行さん(右)。調印式にて撮影。

Rocket LabのCEOピーター・ベック(左)とSynspectiveの代表取締役CEO新井元行さん(右)。調印式にて撮影。

小型衛星の運用やその観測データを活用したサービス開発などを手がける日本のベンチャー企業「Synspective(シンスペクティブ)」は2024年6月に、ロケット・ラボのロケットで2025年から27年にかけて10機の衛星の打ち上げを行うことに合意したと発表した。10機の衛星の打ち上げは世界的に見ても大規模。CEOのピーター・ベックも来日し、都内で調印式が開催された。

余談だが、調印式には首脳会談のために来日していたニュージーランドのクリストファー・ラクソン首相も駆けつけた。ニュージーランドではロケット・ラボを起点に宇宙ビジネスが活発になり、政府も宇宙企業の支援に注力している。羊のほうが人口よりも多いニュージーランドに新たな産業を作り出したベックはシンプルにカッコいいと思う。

ベックは一体どんな人なのだろうか。1問でいいからベックに質問がしたい。調印式のあとのぶら下がり取材に参加してみたものの、ニュージーランドの記者たちは私よりもずっと背が高くて、背伸びをしても埋もれてしまう。しかも相手は英語が母国語だし、質問の瞬発力が違う。私が何か言おうとしてもニュージーランドの記者に「Can you explain!」がかき消されて、なかなかカットインできずにいた。結局ベックに声をかけることができたのは、ニュージーランドの記者たちが質問を終えて帰って行ったあとだった。日本の宇宙開発市場をどう捉えているかと聞くと、日本の衛星企業はほかにないユニークで画期的なミッションに挑んでいることが特徴だと話してくれた。挑戦的なミッションには、ロケットラボのような柔軟なサービスがマッチするのだろう。

一方、シンスペクティブから大型受注を得たロケット・ラボにメラメラと競争心を燃やす人もいた。2022年に創業したスタートアップ企業「将来宇宙輸送システム」は、再使用型ロケットによる小型衛星の打ち上げサービスの提供を目指している。2024年8月の記者説明会で、代表取締役の畑田康二郎さんは「10 本まとめ買い契約をされていたのが悔しくて……」と語り、シンスペクティブにロケット・ラボの魅力はどこにあるのか、ヒアリングをさせてもらったことも明かした。

国内ではロケットベンチャーが続々と生まれている。将来宇宙輸送システムのほか、1章で紹介した「インターステラテクノロジズ」、飛行機のように翼がある再使用ロケットを開発する「SPACE WALKER(スペースウォーカー)」と「PDエアロスペース」、24年に2回小型ロケットを打ち上げた「スペースワン」、気球からロケットを空中発射して衛星を打ち上げる「AstroX」、JAXA発ベンチャー企業の「ロケットリンクテクノロジー」がある。ロケットのタイプも技術の系譜も事業戦略も様々だ。

最大で140億円、政府によるかつてないほど大規模な支援

政府は「スタートアップ育成5か年計画」の一環で、文部科学省は「中小企業イノベーション創出推進事業(SBIRフェーズ3)」という枠組みでロケットベンチャーの支援を始めた。条件は2027年度までにロケットの実証機を打ち上げること。まず23年に公募でインターステラテクノロジズ、スペースウォーカー、スペースワン、将来宇宙輸送システムの4社が採択され、最大20億円が交付された。27年度までに2回のステージゲート審査があり、2社まで絞られる。最後まで残ると最大で140億円が交付されることになっている。かつてないほど大規模な支援であり、注目を集めている。

選ばれる企業があるということは、当然ながら選ばれない企業もあるということだ。どの企業も幾度となく取材して記事を書いてきたから、思い入れがあるし、各社で頑張る人たちの顔が浮かぶ。23年に4社が採択されたときも、24年9月に1回目のステージゲート審査の結果が出たときも、ニュース記事を書きながらうれしいやら悲しいやら複雑な気持ちになった。特に1回目のステージゲート審査では4社から3社に絞られることになっていたが、4社とも甲乙つけ難く、どこが残るのか私には予想ができなかった。残念ながら次フェーズに進むことができなかったのは、スペースウォーカーだった。有翼式のロケットは飛行機のように水平に滑走路に着陸できる。パラシュートで減速しながら砂漠や海上に着地する宇宙船よりも、比較的穏やかに帰還できるという利点がある。まだ法的な課題は残っているものの、有翼式のロケットの開発企業が一社は残って欲しかった。きっと僅差で通過できなかったのだろう。なんだか私まで悔しくなり、敗者復活制度があればいいのにと思ってしまった。

後日、宇宙業界の関係者が集まる懇親会でスペースウォーカーの代表取締役CEOの眞鍋顕秀さんと顔を合わせると、やはりSBIRの採択結果が話題になった。眞鍋さんはもともと公認会計士で、スペースウォーカーを創業する前は宇宙に関心があったわけではなかったという。しかし知り合いからかかってきた「ロケット開発をしている大学教授が会社を作りたいそうで、50億円集めてほしい」という一本の電話を受け、3日後には東京からその教授がいる北九州に駆けつけた。その教授とは、スペースウォーカーの現CTOの米本浩一さんのこと。米本さんの話を聞いて「このビジネスは絶対勝てる!」と確信してスペースウォーカーを共同創業したという、熱意に溢れた、頼れる宇宙業界のアニキ的存在の人なのである。

スペースウォーカーは今回の採択結果を受けて、資金調達を計画し、成長のチャンスを模索しているという。悔しさをにじませながらも、次の挑戦に踏み出そうとする眞鍋さんをある人が「こういうときこそ組織が団結して強くなるんですよ」と励ました。打ち上げの失敗をはじめ、たくさんの苦労を乗り越えてきたその人の言葉には説得力と安心感があった。宇宙に挑む人々は、汗も悔し涙も全部推進剤にしてしまうのである。この話を聞いて、私はこれまでと変わらずスペースウォーカーの取材を続けながら、初飛行の日を楽しみに待っていようと思った。

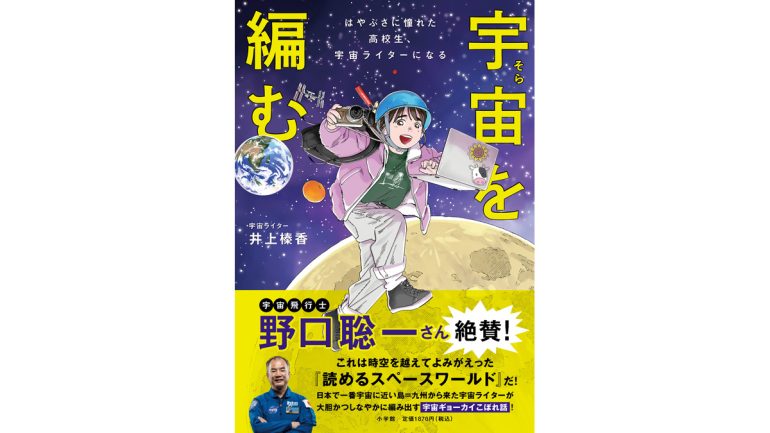

野口聡一さん絶賛!宇宙ライターという仕事の舞台裏を描いたエッセイ「宇宙を編む」発売中

『宇宙(そら)を編む はやぶさに憧れた高校生、宇宙ライターになる』

著/井上榛香

定価 1,870円

2024年1月31日発売

四六判/202ページ

ISBN 9784093891905

小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09389190

全国の書店およびオンラインで発売中!

構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE