突然だが、皆さんは外に猫がいるのを目にしたとき、どんな気分になるだろうか。

「かわいい」とか「撫でてみたい」という思いに駆られる、優しい方もきっと多いことだろう。

日本ではずっと昔から屋外に猫が暮らす光景が当たり前になっている。そのため、野良猫を観光資源としている自治体もある。

ただ、猫は元々人間がリビアヤマネコという種を飼い慣らして誕生させた品種であり、厳密な意味での野生動物ではない。

たとえば日本では在来種のイリオモテヤマネコやツシマヤマネコなどが存在するが、彼らは元から日本に分布していた動物たちで、在来種と区分することができる。

一方で各地に生息するようになった猫というのは厳密には人間によって家畜化されたのち、世界中に分布し、適応するようになった。

猫の環境への適応能力は比較的高いので、私たちは頻繁に、屋外で彼らを見かけることができる。

そんな猫たちの屋外生活は、実は想像以上に苦しい。

日本の夏場は高温多湿。冬になると極寒に震えるほどの気候を有している国で、暑さや寒さが原因で倒れる猫もいる。

さらに交通事故で命を落とす猫も多い。猫は賢いが、交通ルールまでは分からない。そのため、車に撥ねられてしまうことも多い。

虐待や感染症の蔓延で死んでしまう猫もいる。猫が屋外で生活するというのは、実は相当に厳しい条件を突き付けられる日々の連続なのだ。

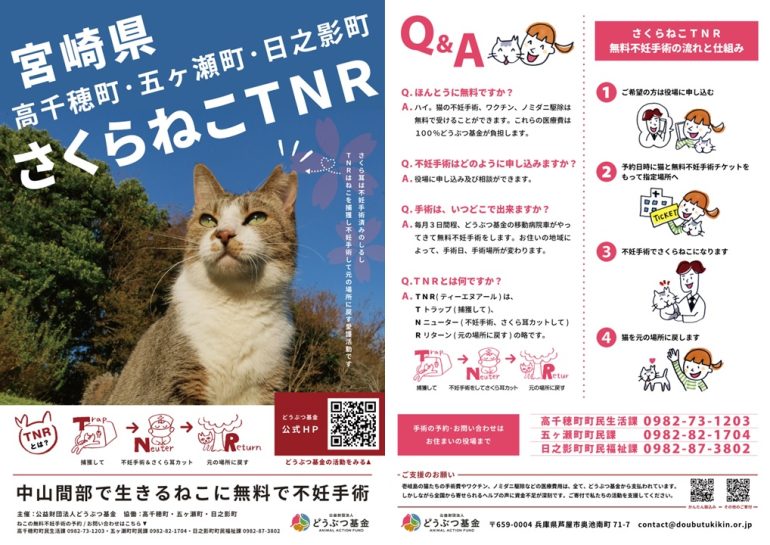

一代限りの命を全うさせ、不幸な命を増やさない。そのためのTNR活動を行うどうぶつ基金の新しい試み

では、屋外で暮らす猫たちの不幸を防ぐために、私たちは何ができるのか。

考えられることは色々とあるが、もっとも現実的なのが、TNRである。

TNRとは「Trap(捕獲)」「Neuter(不妊手術を行う)」「Return(元の住まい戻す)」の頭文字をとった、野良猫の繁殖を食い止めるための活動を指す。

不妊手術を経た個体が屋外に多ければ多いほど、過酷な環境で暮らすことを強いられている猫が新たに生まれる数を減らすことができる。

不妊手術を受けた猫は、耳先に小さなカットが入り、判別も容易になる。耳の形が桜の花びらにも見えるため、これを「さくらねこ」と呼ぶ。

TNRは今では全国各地でさまざまな動物愛護団体が行うようになったが、まだまだ地域によっては手つかずということも珍しくない。

そういった地域にも積極的に出向いては、集中的にTNRを行っているのが、公益財団法人「どうぶつ基金」だ。

折しも2025年4月から7月にかけて、どうぶつ基金は宮崎県の山間部に位置する高千穂町・五ヶ瀬町・日之影町において、TNRを集中的に行うと発信していた。

宮崎県出身かつ、現在も自宅に元々拾ってきたり保護した猫を4頭飼っている筆者は、どういう経緯でこのプロジェクトが立ち上がったのか気になり、今回どうぶつ基金にインタビューを申し込んだ。

さいわいにも同団体事務局の小堀さんに回答をいただくことができたので、こちらでご紹介したい。

そもそもどうぶつ基金ってなに?

松本 どうぶつ基金さまの活動に関しておおよそご存じの愛猫家、愛犬家も大勢いらっしゃるところですが、まず本題に入ります前に、公益財団法人どうぶつ基金について、読者さまに向けて簡単な自己紹介をお願いします。

小堀さん どうぶつ基金は、1988年に横浜で設立された民間・非営利の動物愛護団体です。

活動資金のすべてを民間からの寄付でまかなっており、飼い主のいない猫や多頭飼育崩壊の犬・猫の無料不妊手術、里親探しの支援、写真コンテストの開催、啓発活動や署名活動等を行っています。

宮崎県山間部で集中的にTNRを行うに至った、山間部ならではの切迫した理由…

松本 今回、プレスリリースにて宮崎県山間部TNR地域集中プロジェクトを拝見しました。

なぜこの地域でのTNRを行う運びとなったのでしょうか?

また、現地の野良猫の状況について、現状を教えてください。

小堀さん 宮崎県は、どうぶつ基金自らTNR専門病院を開設して地域のTNRを推進する「TNR地域集中プロジェクト」の実施地域に選定され、2021年度~2022年度の2年間にわたって6,676頭の猫に無料で不妊手術を実施しました。

プロジェクト終了後は、どうぶつ基金の顧問でもある山口武雄獣医師が自ら病院を開設し、どうぶつ基金の協力病院としてTNRの推進に尽力いただいておりましたが、その病院も今年度末で閉院することが決定しており、宮崎県内に協力病院は0件となります。

そういった状況を憂慮された西臼杵郡の3町(高千穂町・五ヶ瀬町・日之影町)から、新たな支援を求めて3町合同でどうぶつ基金に要望書が提出されたことから、現状のヒアリング等を経て支援が決定いたしました。

3町の現状についてはリリースにも記載いたしましたが、西臼杵郡は県中心部から遠く離れており、近隣にスペイクリニック(動物の不妊手術を専門に行うクリニック)はありません。

飼い主のいない猫の不妊化率が低く繁殖を繰り返し、生まれたばかりの子猫がダムや川に遺棄されるという悲しい出来事も起こっています。

また、高齢化や過疎化が著しく、猫のお世話をしている高齢者の死亡、入院や施設入所によって餌をもらえなくなる猫が増加している状況です。

そもそもなぜ田舎ではTNRが必要な事態が多いのか…どうぶつ基金側の回答に見るその原因

松本 私自身、宮崎県出身です。

田舎ということもあって猫を可愛がる人は多いものの、餌やりさんが避妊・去勢をさせずに産ませっぱなしで管理も不十分という状況を幼い頃より目にしてきました。

TNRが現地で計画的・段階的に進むことでむやみな繁殖にも待ったをかけることができると思いますが、一方で餌やりをする方々の意識改革も大事になってくると考えます。

都市部では割と地域猫との適正な関わり方をしているモデルケースのような地域も散見されますが、山間部など、昔ながらの猫との関与がまだ当たり前になっているエリアでの繁殖制限の難しさなどあれば、教えてください。

小堀さん 昔ながらの猫との関与がまだ当たり前になっているエリアでTNRがなかなか進まない要因としては、

・不妊手術の必要性、重要性が理解されていない

・野良猫の存在が苦情につながりにくい(住宅が密集しておらず都市部で聞くような苦情に発展しない、等)

・生まれた子猫が育ちにくく頭数の増減が意識されていない(子猫が野生動物に襲われる、子猫を海に捨てる・土に埋めるといった悪習など)

・住民の高齢化、地域の過疎化によってTNRに充てる人手が確保できない

・高齢化が進む地域などでは年金生活者が多いことから、不妊手術の費用を捻出できない

・都市部のようにTNRに特化した動物病院がない

・動物病院へのアクセスの悪さ

などが考えられます。

上記のような地域では、飼い猫も含めて地域全体の猫の不妊化率が低い傾向があります。

未手術の飼い猫が外に出て繁殖することもあり、餌やりをする方だけではなく猫を飼っている方も含めて、不妊手術の必要性・重要性を根気強く啓発していくことが必要と考えます。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE