食事をいつまでも楽しみ続ける上で、歯と口内の健康は欠かせない。そのためには歯科医院などで定期的な治療やチェックを受けることが大事となるが、実際のところ、歯科医療機関で定期的に受診している人はどれくらいいるのか?

公益社団法人日本歯科医師会はこのほど、全国の15歳~79歳の男女10,000人を対象に「歯科医療に関する一般生活者調査」を実施し、その結果を発表した。

本調査は、2005年からほぼ隔年に実施しているもので、今回で10回目になる。

コロナ禍前の2018年に比べ定期チェックを受ける人が増加傾向に

15歳~79歳の男女1万人を対象に歯や口の健康管理に関する調査を行った。

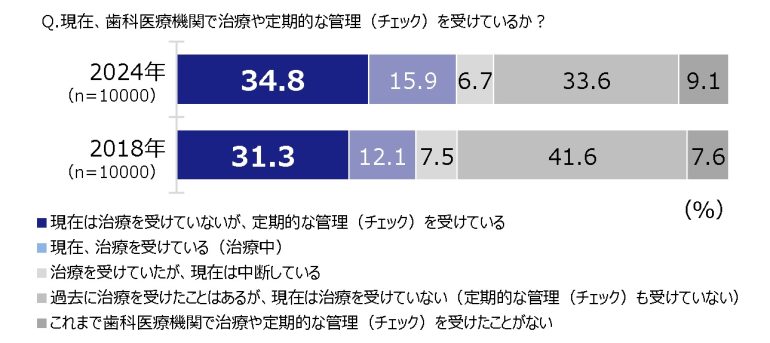

まず、現在、歯科医療機関で治療や定期的な管理(チェック)を受けているかと聞くと、「現在は治療を受けていないが、定期的な管理(チェック)を受けている」と答えた人が34.8%で、コロナ禍前の2018年(31.3%)と比べ3.5ポイント上昇している[図1-1]。

歯の定期チェックを受けている人は48.6%、受診頻度も高めに

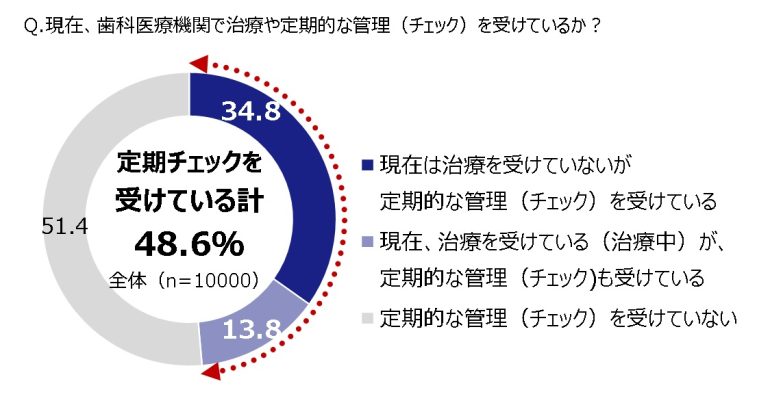

前述図1-1で「定期的な管理(チェック)受けている」と答えた人に、「現在、治療を受けている」、かつ「定期的な管理(チェック)も受けている」と答えた人を加えると、定期的な管理(チェック)を受けている人の割合は合計48.6%となった[図1-2]。

これは、2018年の「定期的な管理(チェックを受けている人)」(31.3%)と、「現在、治療を受けている人」(12.1%)の合計(43.4%)と比べ5.2ポイント上昇しており、コロナ禍前と比べ定期チェックを受けている人が確実に増えていることがうかがえる。

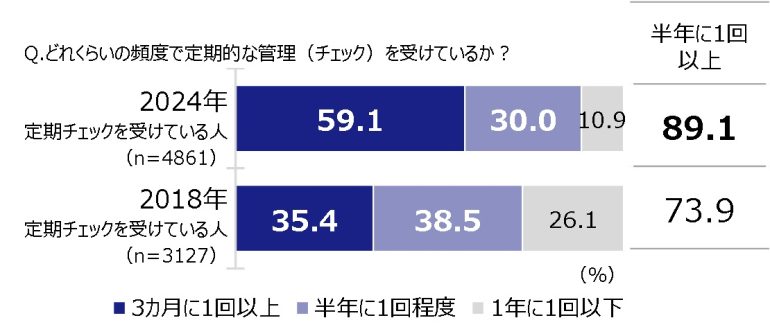

また、定期チェックを受けていると答えた4,861人に受けている頻度を聞くと、「3カ月に1回以上」が59.1%、「半年に1回程度」が30.0%で合計した「半年に1回以上」は89.1%となり、2018年(73.9%)に比べ15.2ポイントも上昇している。

特に「3カ月に1回以上」(2018年35.4%→2024年59.1%)が増えており、定期チェックの頻度も高くなっている[図2]。

予防意識が高まり、受動的ではなく自発的に定期チェックを受ける人が増えている

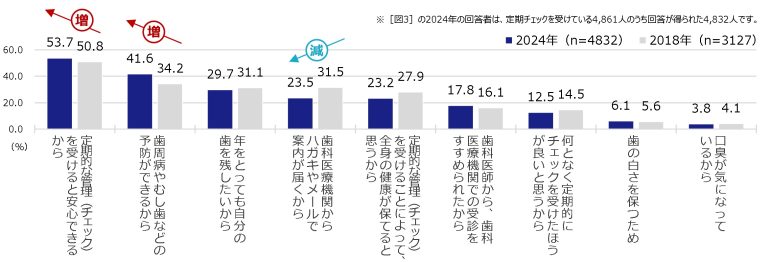

定期チェックを受けている人にその理由を聞くと、「定期的な管理(チェック)を受けると安心できるから」(53.7%)、「歯周病やむし歯などの予防ができるから」(41.6%)が上位に挙げられた。2018年の結果と比べると、「安心できる」(2018年50.8→2024年53.7%2.9ポイント増)や「予防ができる」(2018年34.2%→2024年41.6%7.4ポイント増)が増加し、「歯科医療機関からハガキやメールで案内が届くから」(2018年31.5%→2024年23.5%8.0ポイント減)は減少している[図3]。

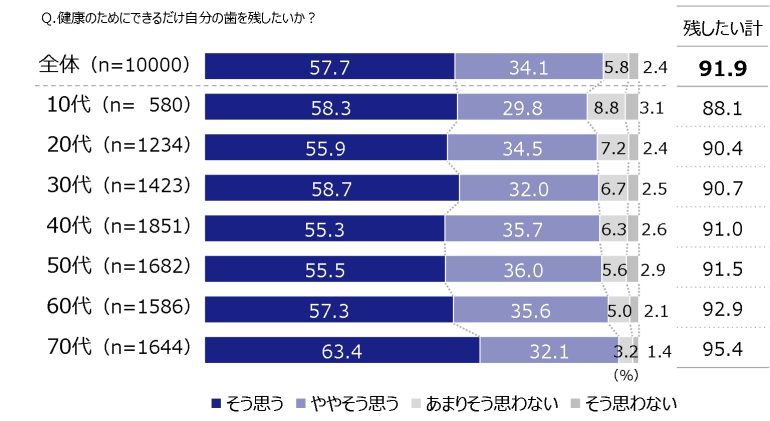

10代~70代の国民の9割が「健康のために自分の歯を残したい」

次に、健康のためにできるだけ自分の歯を残したいかと聞くと、91.9%※(そう思う57.7%+ややそう思う34.1%)が健康のためにできるだけ自分の歯を残したいと考えている。

年代別に見ても、どの世代も多くの人が健康のために自分の歯を残すことを望んでいる[図4]。

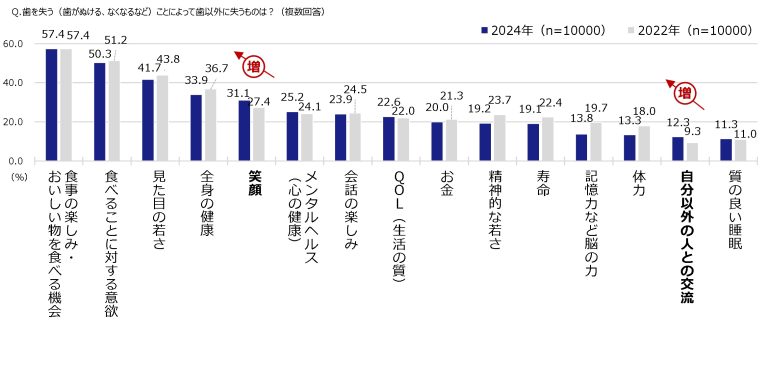

歯を失うことは「食」「見た目の若さ」だけでなく、「笑顔」「交流」など、コミュニケーション力が失われると感じる人が増えている

歯を失うことで歯以外に失うものは何かと聞くと、「食事の楽しみ・おいしい物を食べる機会」(57.4%)、「食べることに対する意欲」(50.3%)、「見た目の若さ」(41.7%)、「全身の健康」(33.9%)、「笑顔」(31.1%)が上位に上がった。2022年の調査結果と比較すると、「笑顔」(2022年27.4%→2024年31.1%)や「自分以外の人との交流」(2022年9.3%→2024年12.3%)を挙げる人がやや増え、歯を失うことはコミュニケーションに影響すると考える人が増えていることがわかる[図5]。

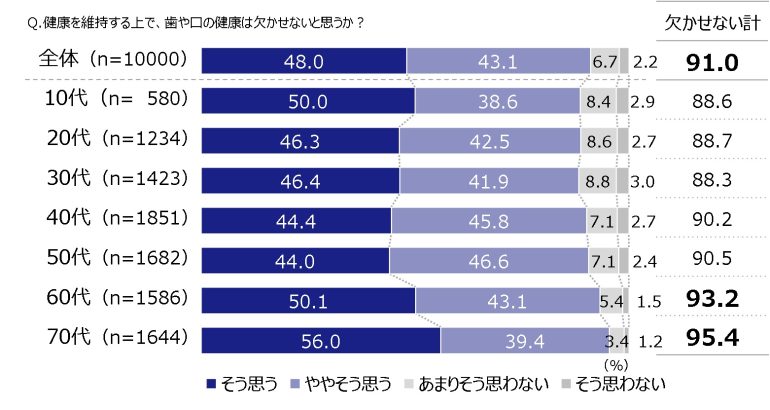

約9割が健康維持の観点からも「歯や口の健康は欠かせない」

健康を維持する上で歯や口の健康は欠かせないと思うかと聞くと、91.0%※(そう思う48.0%+ややそう思う43.1%)が健康を維持するためにも歯や口の健康は欠かせないと答えた。どの世代も、健康維持に歯や口の健康は欠かせないと認識しているが、特に60代以上でそう思う人が多くなっている[図6]。

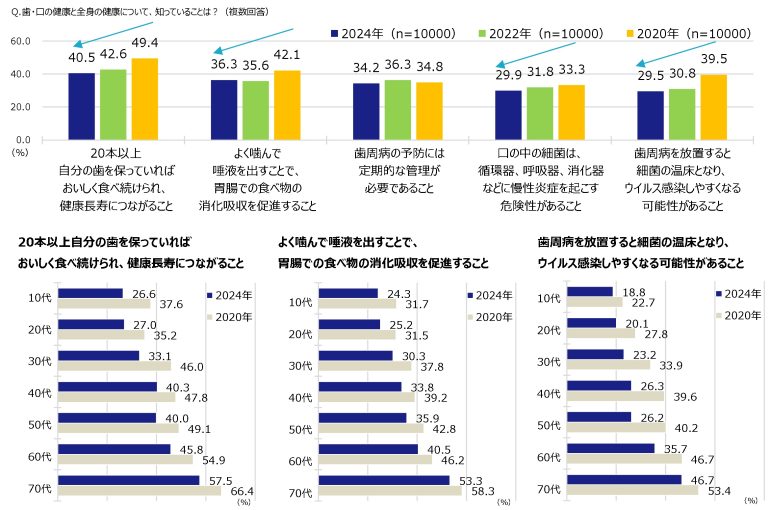

健康維持に欠かせないと認識しているのに、健康知識の理解度は低い

歯や口の健康と全身の健康に関する事柄を提示し、知っているものを尋ねたところ、「20本以上自分の歯を保っていればおいしく食べ続けられ、健康長寿につながること」がトップだったが、過去の調査結果と比べると、「知っている」人の割合が減少している。

2022年・2020年と比較すると理解度は他の項目も低下傾向で、「歯周病を放置すると細菌の温床となり、ウイルス感染しやすくなる可能性があること」はコロナ禍の2020年から10.0ポイントも下がっている。

低下率が大きい3項目を年代別で比較すると、3項目とも10代・20代の認知度が低く、2020年と比較すると全世代で認知度が低下している[図7]。

「歯科健診の充実」に8割以上が賛成「歯科疾患の早期発見・早期治療」が一番のメリットに

丈夫な歯を維持することによって心身機能の低下や病気の誘発を防ぐことを目指し、2022年に政府の「骨太の方針」に生涯を通じた歯科健診(いわゆる国民皆歯科健診)の検討が盛り込まれ、2024年の「骨太の方針」にはその具体的な取り組みの推進が明記された。

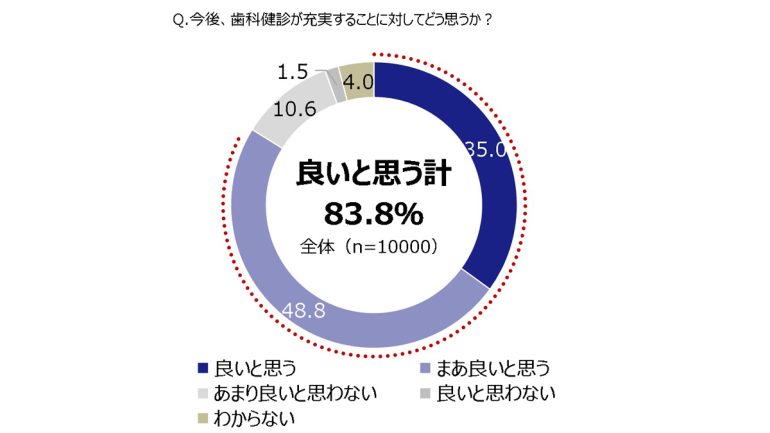

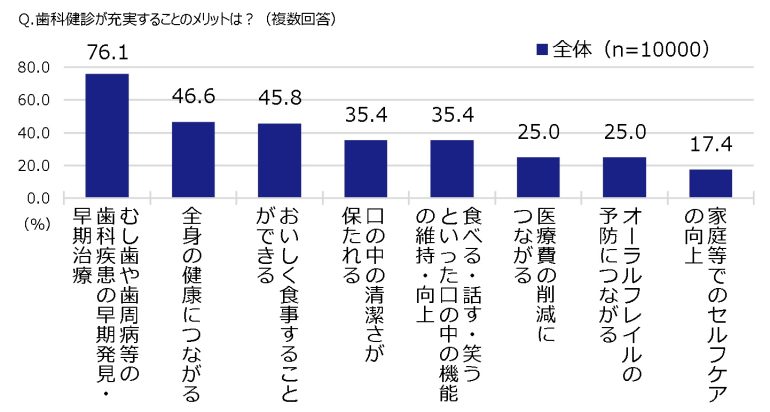

歯科健診の充実についてどう思うかと聞くと、83.8%(良いと思う35.0%+まあ良いと思う48.8%)が賛成している[図8]。歯科健診が充実するメリットを聞くと、「むし歯や歯周病等の歯科疾患の早期発見・早期治療」(76.1%)が最も高く、次いで「全身の健康につながる」(46.6%)、「おいしく食事することができる」(45.8%)等が挙げられた[図9]。

国民皆歯科健診の実施で不安なことは「費用負担」

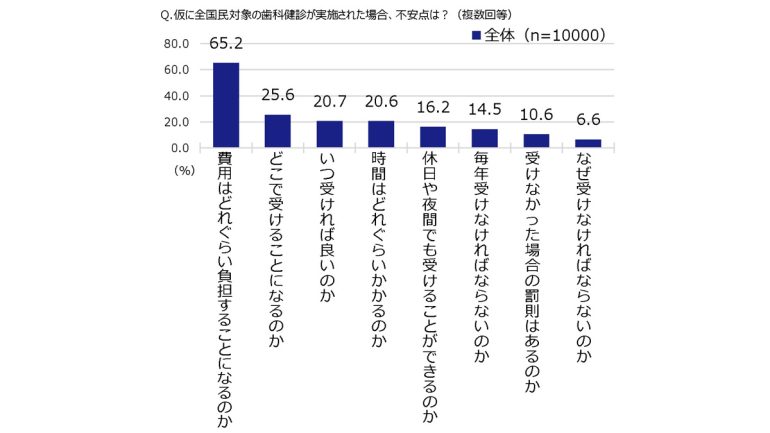

全ての国民を対象とした歯科健診が実施された場合の不安点を聞くと、「費用はどれぐらい負担することになるのか」が65.2%と最も高く、次いで「どこで受けることになるのか」(25.6%)、「いつ受ければ良いのか」(20.7%)、「時間はどれぐらいかかるのか」(20.6%)が気になっているようだ[図10]。

一方、どのようなことが整備・改善されると歯科健診を受けたくなるかと聞くと、「無料であれば」が50.5%と最も高く、次いで「どこの歯科医療機関でも受診できれば」(40.4%)、「職場や学校などで受診できれば」(26.2%)の順となった[図11]。歯科健診の充実に向けては、無料で受けられること、受診しやすい場所で受けられることが望まれている。

<「歯科医療に関する一般生活者調査」調査概要>

実施時期 2024年9月11日(水)~9月13日(金)

調査手法 インターネット調査

調査対象 全国の15歳~79歳の男女1万人

*本調査では、小数第2位を四捨五入している。そのため、数字の合計が100%および合計値とならない場合がある。

出典元:公益社団法人日本歯科医師会

構成/こじへい

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE