あけましておめでとうございます!2025年の干支はヘビですね。ヘビは爬虫類なため、昆虫とはあまり関係がないと思う方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。昆虫の仲間にはヘビにそっくりな種類がいたり、ヘビ要素を意外な所に持っている種類がいたりします。今回はヘビにそっくりな昆虫とはどんな種類なのか、そして彼らがヘビにそっくりな理由について解説します。

ヘビそっくりなイモムシ!?

ヘビに似ていると言われる昆虫は実はたくさんいるのですが、その中でも「スズメガ」というガの仲間のいくつかの種類の幼虫はとてもヘビに似ています。今回は、スズメガの幼虫の中でも、ヘビにそっくり度合いが高くて、身近にも見ることができる種類である「ベニスズメ」という種類について紹介いたします。

(1) ベニスズメとはどんなガなのか?

ベニスズメは胴体の部分が太いスズメガの一種で、羽を開くと5~7cmほどの中型のガです(同じ名前の鳥がいますが、ガの方です)。ピンク、茶、黒色の模様をしており、その色より”ベニ”スズメと名前が付けられました。北海道から沖縄までの平地から山地まで分布しており(海外ではアジアからヨーロッパにかけて広く分布)、春から秋まで見ることができます。身近な場所にも生息していて、夏にカブトムシなどを探しに行くと樹液に来ている姿を見かけることがあります。夜行性で、樹液以外にも花や灯りにも飛んできます。そんな特別、珍しい生態を持っているわけではないベニスズメですが、幼虫は驚きの姿をしています。

(2) ヘビそっくりな幼虫

成虫がピンク色の美しい羽を持つベニスズメですが、幼虫時代はヘビそっくりで、「眼状紋」というヘビの目のような模様も持っています。さらに、危険を察知すると、ヘビの目の模様がある所の周りを膨らませて、より一層ヘビそっくりになります。その再現度の高さには驚きです。

(3) どこで幼虫を見つけることができるのか?

ベニスズメの幼虫はアカバナ科やツリフネ科、ミソハギ科などの植物を食べて成長します。この中にはオオマツヨイグサやホウセンカなど、身近な種類も含まれています。

冬の間はサナギなため、そのヘビのような姿を見かけることはできませんが、秋には幼虫が現れるはずです。ぜひ身近な場所にいないか探してみてくださいね。

ヘビの顔を持つ超巨大なガ

さて、お次は体の一部にヘビの顔を持つ「日本一大きいガ」を紹介します。

(1) ヘビの顔を持つ日本一大きいガ・ヨナグニサン

ヨナグニサンは日本では沖縄の八重山諸島のみ、海外ではアジア各地に生息する超巨大なガで、羽を開くと20cmほどにもなり、その存在感は凄まじいです。さて、その大きな羽をよく見てみると、前羽の先の方にヘビの顔があるのが分かるかと思います。左右にヘビの顔を持っており、まるで2匹のヘビ使いのようです。

(2) 裏から見てもヘビそっくり!

前羽の先がヘビそっくりなのは、表面だけではありません。裏からみても前羽の先はヘビそっくりです。裏側のヘビの方が白っぽい印象で、2種類のヘビ使いとも言えるでしょう。

(3) ヨナグニサンはとても貴重な昆虫

日本では八重山諸島にしか生息していないヨナグニサンは、沖縄県の天然記念物にも指定されているほどの貴重な種類です。与那国島では方言で「アヤミハビル」と言われています(「アヤミ」は模様のあるという意味で、「ハビル」はチョウという意味です)。

ヘビになりきる理由

ここまで、ヘビそっくりなベニスズメの幼虫やヘビの顔を持つヨナグニサンを紹介してきましたが、なぜ彼らはそのような姿へ進化したのでしょうか?それは天敵に食べられないようにするためです。自然界ではガの幼虫も成虫も鳥などの天敵に常に狙われています。そこで、鳥の天敵でもあるヘビの模様を持つことで、鳥たちを驚かせ、食べられないようにしようという作戦です。

特に今回紹介したベニスズメが含まれるスズメガの仲間の幼虫には「眼状紋」を持つ種類が他にもいますし、「ジャノメチョウ」というチョウの仲間にもこの眼状紋を持つ種類が多くいます。彼らは食べられないように天敵が怖がる姿になりきろうと進化してきたのです。

昆虫では、「見た目を使って食べられないようにする作戦」はヘビの目を持つ以外にも多くの作戦が使われています。例えば、ナナホシテントウの赤い体は「警告色」と言われており、これにより毒があることを天敵にアピールして、食べられないようにしています。

今回はヘビそっくりな昆虫を紹介しましたが、昆虫たちの模様や形には何かしらの理由が込められています。「なんでこんな形や色をしているのだろう?」と考えながら昆虫たちを観察すると、2025年はより一層楽しい昆虫ライフが送れるはずです!

昆虫ハンター・牧田習

1996年、兵庫県宝塚市出身。2020年に北海道大学理学部を卒業。同年、東京大学大学院農学生命科学研究科に入学、現在、博士課程在学中。昆虫採集のために14ヵ国を訪れ、9種の新種を発表している。「ダーウィンが来た!」(NHK)「アナザースカイ」(NTV)などに出演。現在は「猫のひたいほどワイド」(テレビ神奈川)にレギュラー出演中。昆虫をテーマにしたイベントにも多数出演している。

著書:「昆虫ハンター・牧田習のオドロキ!!昆虫雑学99」(KADOKAWA)、「昆虫ハンター・牧田習と親子で見つけるにほんの昆虫たち」(日東書院本社)好評発売中。Instagram・Xともに@shu1014my

文/牧田習

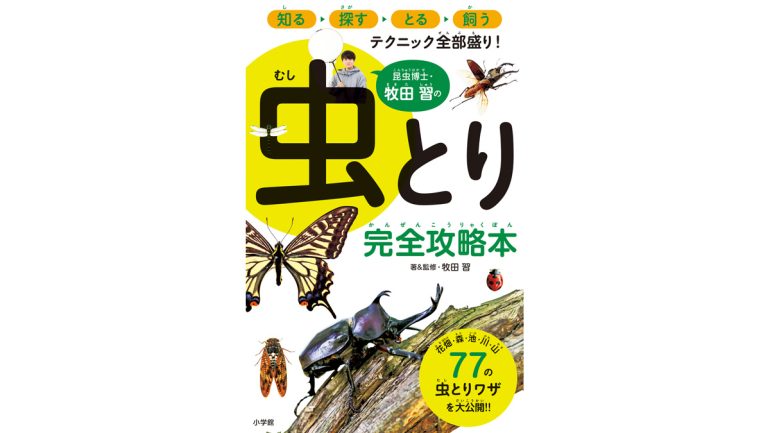

「昆虫採集」のすべてがわかる!イケメン昆虫博士がガイドする虫とりの完全攻略本、発売!

いよいよ、始まる夏休み。カブトムシやクワガタが好きな子どもたちが楽しみにしていた季節が到来します。昆虫採集の楽しみと言えば、虫をつかまえることにあります。憧れて続けてきたカブトムシを手にしたときの興奮、意外な場所でたくさんのクワガタを発見した時の胸の高鳴り。子どもの頃、体験したこのワクワクは一生の思い出として残り続けます。

ただ、狙った虫をつかまえるためには、それなりの情報や技術も必要です。カブトムシやクワガタもつかまえるにはそれなりのコツが必要であるがゆえに、挑戦しがいがあるのです。一方で、樹木を傷つけたり、照明をつけて大量に捕獲したりするなど、ルールを守らない人も増えているのも事実で、そもそもルールを知らないという人も増えています。

そこで、虫とりが大好きな子どもたちのために、楽しくて正しい虫とりの方法を指南する最新のガイドブックを作りました。ガイド役は、NHK Eテレなどでも活躍しているイケメン昆虫博士の牧田習さんが担当。牧田さんならではの視点と知見をフルに活用した、実践的で楽しい虫とりのハウツーを余すところなく、紹介しています。

本書では、春から秋にかけて採集できる代表的な昆虫(チョウ、テントウムシ、カブトムシ、クワガタ、カマキリ、セミ、ホタル、水生昆虫、カメムシ、コガネムシ、カミキリムシ、タマムシ、バッタ、ナナフシ、トンボ、オサムシなど)の、見つけ方、探し方、捕り方のテクニックをわかりやすく解説。初心者でにもやさしい実用的な情報から、ちょっとマニアックな採集テクニックまで網羅した、最新の昆虫採集マニュアルとなっています。

しかも、虫とりに行く時に携帯するのにちょうどいいポケットサイズなので、とても使いやすいのもポイントです。子どもたちの自由研究にも役立つ楽しいガイドブック。保護者の皆さんにも子どもの頃を思い出しながら、読んでほしい虫とりの全部入りガイドブックです。

子どもに虫とりに連れて行ってほしいと言われ、困り果てているお父さんたちにも読んでいただきたいポケットサイズのガイドブックです。昆虫採集は今も昔も、子どもたちからの定番趣味として大人気。子どもの好奇心を大事に育んでいくのにも最適な一冊です。お子様へのプレゼントにもおすすめです。

著者プロフィール

牧田習(まきた・しゅう)

博士(農学)。1996年、兵庫県宝塚市出身。2020年に北海道大学理学部を卒業。同年、東京大学大学院農学生命科学研究科に入学し、2025年3月に同大学院博士課程を修了。これまで14か国を訪れ、9種の新種を発見している。『趣味の園芸、やさいの時間』(NHK)、『猫ねこのひたいほどワイド』(テレビ神奈川)にレギュラー出演するなど、テレビやラジオ、雑誌で活躍。昆虫をテーマにしたイベントにも多数登壇している。著書に『昆虫ハンター・牧田習と親子で見みつけるにほんの昆こん虫ちゅうたち』(日東書院本社)などがある。Instagram・Xともアカウントは@shu1014my

書籍情報

『昆虫博士・牧田習の虫とり完全攻略本』

著者:牧田 習

定価:1,210円(本体1,100円+税)

体裁:新書判 / 128ページ / 4C刷

発行:小学館

発売日:2025年7月4日

ISBN:9784092274433

https://www.shogakukan.co.jp/books/09227443

【Amazonで買う】

【楽天ブックスで買う】

●本書の構成・目次

・はじめに&この本の使い方かた

・虫むしとり道具 のきほん装備

・虫むしとりのきほんワザ10

・正しい昆虫の持もち方かた

【採集編】

花に集まる虫をとろう!

樹木に集まる虫をとろう!

倒木&朽ち木に集まる虫をとろう!

草むらに集まる虫をとろう!

葉っぱに集まる虫をとろう!

落ち葉に集まる虫をとろう!

吹き上げ採集って何?

ふんに集まる虫をとろう!

外灯に集まる虫をとろう!

泥地に暮らす虫をとろう!

池に暮らす虫をとろう!

川に暮らす虫をとろう!

トンボをとろう!

【トラップ編】

フルーツトラップのしかけ方

バタフライトラップのしかけ方

衝突板のしかけ方

落とし穴のしかけ方

腐肉トラップのしかけ方

ライトトラップのしかけ方

【飼育編】

カブトムシの飼い方

クワガタムシの飼い方

オサムシの飼い方

スズムシの飼い方

コガタノゲンゴロウの飼い方

ヤゴの飼い方

【コラム】

危険生物図鑑

昆虫標本の作り方

構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE