AI株といえば、機械学習に使われる最先端の画像処理半導体(GPU)をほぼ独占的に供給するエヌビディアの独壇場が続いてきた。実際、エヌビディア株は2023年5月の決算発表で市場参加者の多くを驚かせて以降これまで約5倍に上昇。米ハイテク株の上昇をけん引してきた。

そんなエヌビディアが主役のAI株相場も約1年半が経過し、その上昇ペースには息切れが目立つ。一方、足元の株式市場に目を転じると、AI株の主役交代へ向けた動きが加速しつつあるようだ。

そんなAI相場に関するリポートが三井住友DSアセットマネジメント チーフグローバルストラテジスト・白木久史氏から届いているので、概要をお伝えする。

◎個別銘柄に言及していますが、当該銘柄を推奨するものではありません。

息切れするエヌビディア相場

これまで圧倒的なパフォーマンスで米国株式市場の上昇をリードしてきたエヌビディア株だが、さすがに息切れが見えるようになってきた。

AI向け半導体のリーディングカンパニーとされるエヌビディアは、抜群の収益性を誇る優良企業であることに異論を唱える向きはほとんどないだろう。とはいえ、株価はまだ織り込まれていない材料や変化に反応するのが常なので、「良い会社」と「良い株」が必ずしも一致しないことには注意が必要だ。

■利益率改善は頭打ち、増益ペースは減速

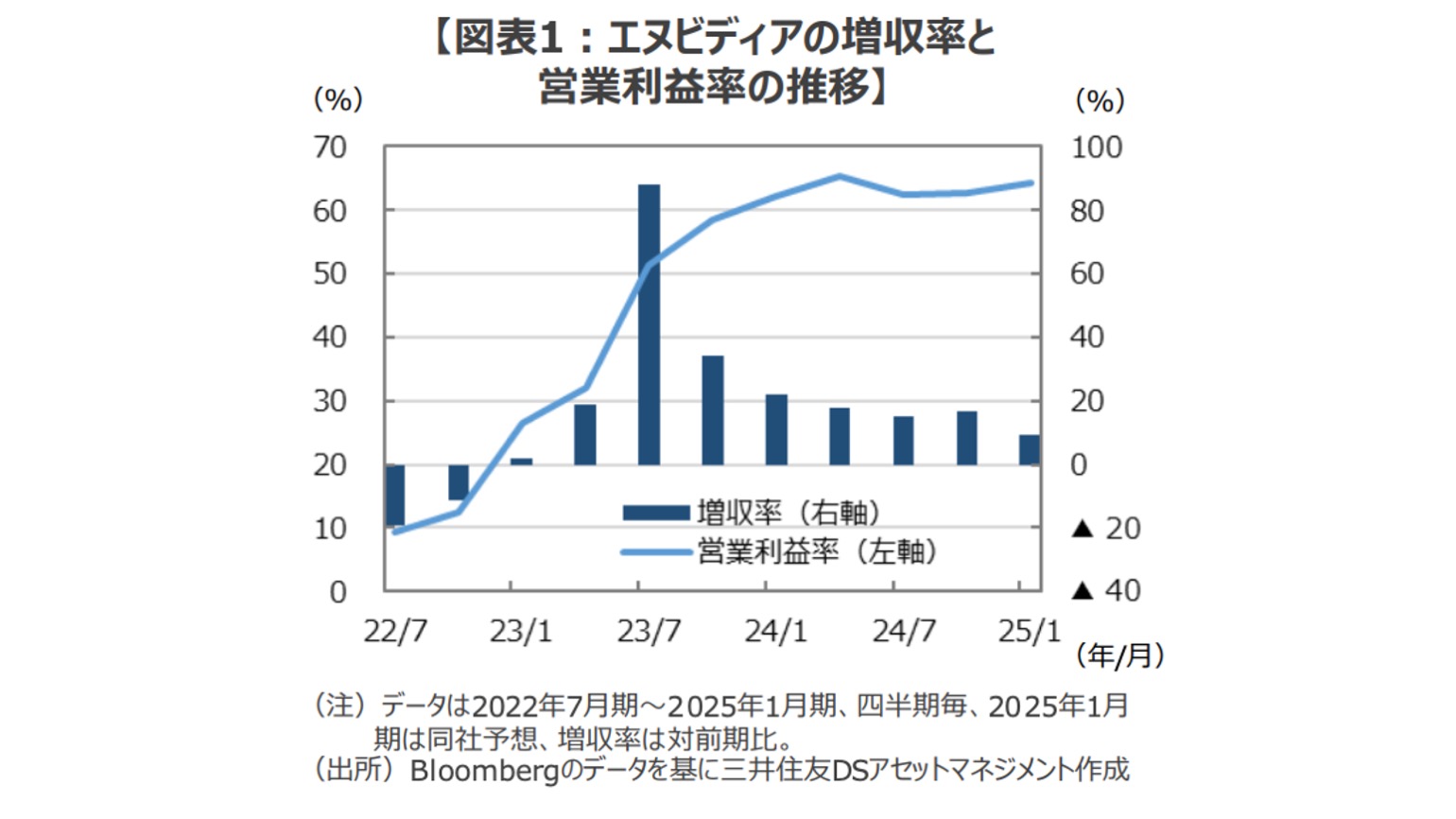

エヌビディアの決算内容を見ると、2024年8-10月期の営業利益率は実に約62.7%にも達している(図表1)。自社の生産設備を持つ半導体メーカーは勿論、企画・デザインに特化して工場を持たない「ファブレス・メーカー」と比べても、その利益率は圧倒的な高水準となっている。

これまでAI向け半導体ビジネスが急成長する過程でエヌビディアの営業利益率は飛躍的に向上してきたが、営業利益の水準が限界利益に近づいてきたことなどから、更なる利益率の改善を望むのはだんだん難しくなってきている。

また、エヌビディアの増収ペースは減速傾向にある。2024年11月-2025年1月期の売上高の会社予想は前四半期比約9.2%のプラス、年率で約42.1%の増収見込みとなっている(図表1)。

また、エヌビディアの増収ペースは減速傾向にある。2024年11月-2025年1月期の売上高の会社予想は前四半期比約9.2%のプラス、年率で約42.1%の増収見込みとなっている(図表1)。

もちろん、通常の会社に比べればとても高い成長率なのだが、昨年来の増益ペースと株価の上昇ピッチに目が慣れてしまっていると、物足りなく感じる投資家も少なくないのではないか。

利益率が上限に近づき、増収ペースも一時の勢いを失ってくると、今後の株価の上昇ピッチの変化に繋がるのではないか。仮に、これまでの極めて高い成長期待が剥落するようなら、株価はそうした成長トレンドの変化を織り込む過程でいったんは調整局面に入り、もみあいを経て巡航速度の株価推移に移行していくといったシナリオも現実味を帯びてくるように思われる。

そう考えると、過去1年半で株価が5倍に上昇したことの方が、むしろレアケースだったのかもしれない。

エヌビディアは今後もAIの発展に寄与する優良企業の一つであり、半導体の供給を通じて業界で主要な地位を占めるものと思われるが、こと株価に関する限り「美味しい時期」を過ぎてしまった可能性がある。

主役交代で加速するAI相場2.0

■ AI半導体株の新星、ブロードコムの台頭

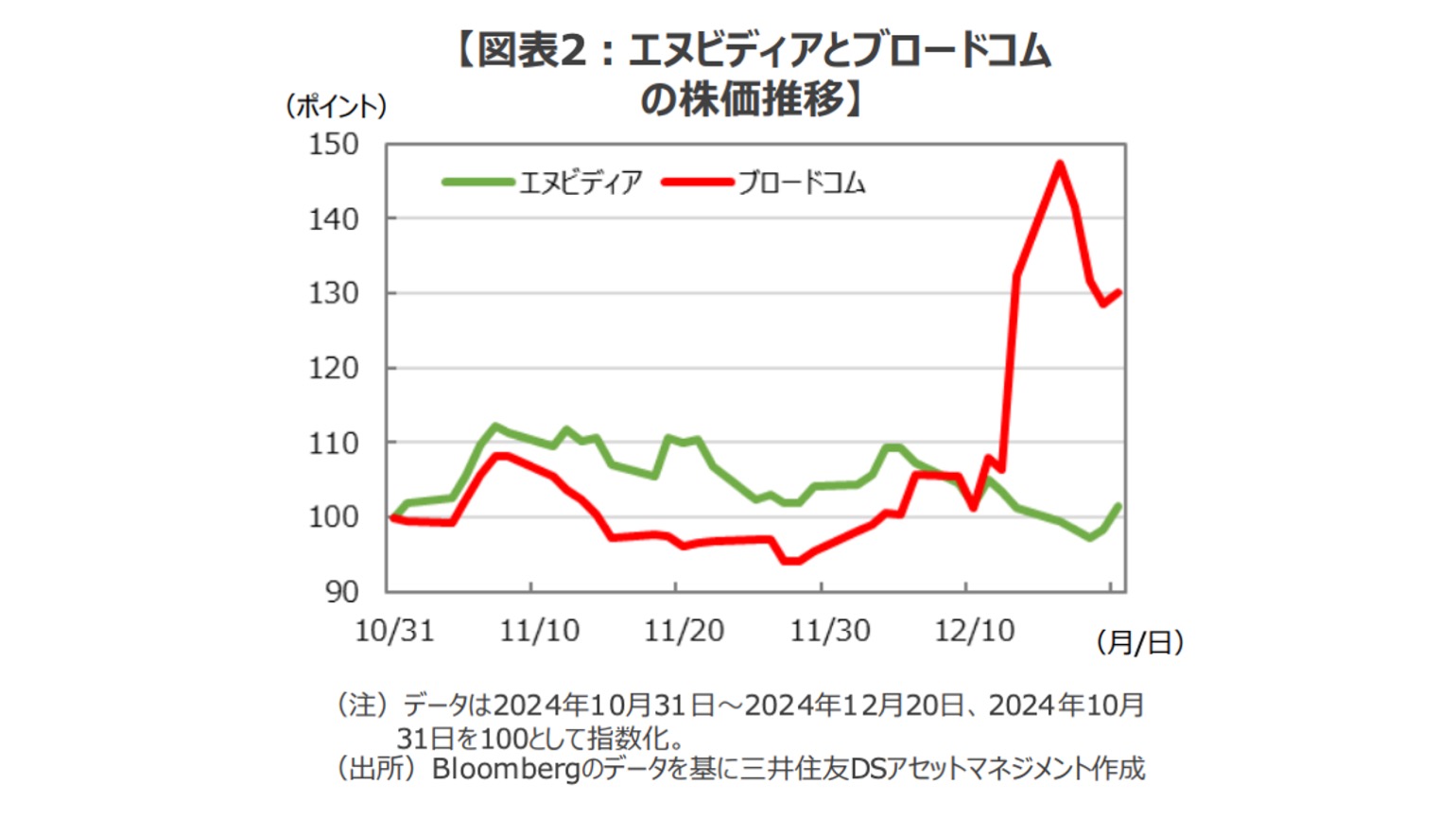

AI株相場をけん引してきたエヌビディア株が減速を見せる一方、新たなスターとして注目を集めているのが通信用半導体大手のブロードコムだ。

同社の2024年8-10月期の決算は、AIデータセンター向けのネットワーク半導体やカスタム半導体(ASIC)の販売好調で、前年同期比51%の大幅な増収となった。

中でも市場を驚かせているのは強気の業績予想で、AI向け半導体の売上が今後3年間で4倍以上に拡大すると予想している。

こうしたブロードコムの強気予想の背景にあるのが、大手ハイテク企業との共同開発の動きだ。AIの「学習」に使われるエヌビディアの半導体と異なり、ブロードコムの半導体は主に「推論」のプロセスに使われるとされているが、現在同社はグーグル、メタ、アップル、中国のバイトダンスなどと、AI用半導体の共同開発を行っていると報じられている。

ちなみに、ブロードコムのAI向け半導体の売上は2024年10月期で約120億ドルで、売上全体の約23.2%にとどまり、それ以外はメインフレーム、携帯電話、データストレージ向けなどの半導体になる。

今後はAI向け半導体の急成長により、同社の利益の出方が大きく変化してくる可能性が高まっている。

先にも記したとおり、株価は将来の期待を織り込みながら動くので、こうした「変化」や「伸びしろ」に敏感に反応する傾向がある。このため、足元のエヌビディアとブロードコムの株価推移を見ると、展開に大きな差が見られる結果となっている。

■ソフトウェアの進化で進むAIのビジネス実装

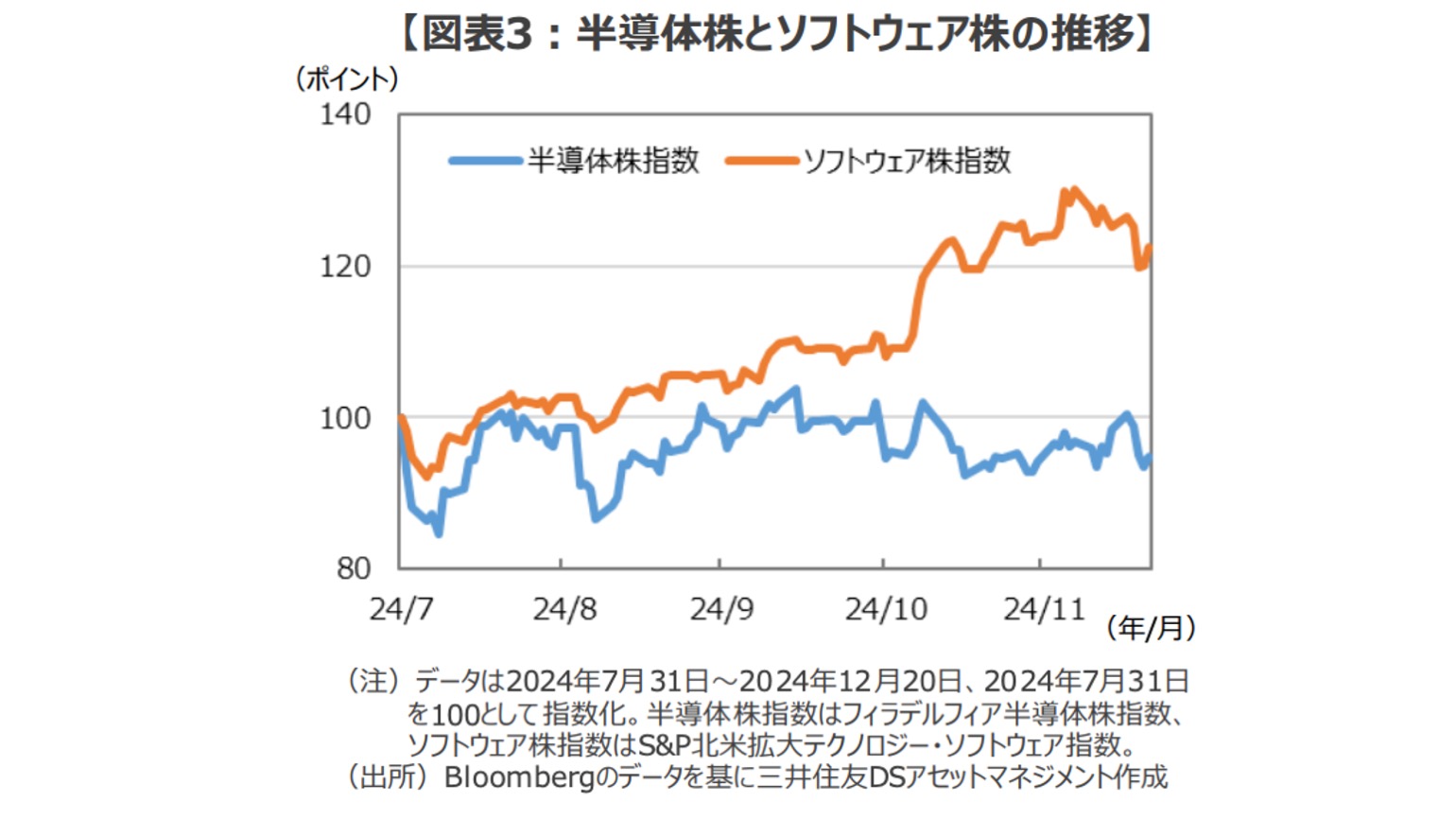

これまでのAI株相場はエヌビディアの半導体に代表されるような「ハードウェア」が市場の関心を集めてきた。一方、足元で見られる業界の特徴的な変化は、AIで高度化されたソフトウェアの提供によるAIのビジネスへの実装と収益化の動きが強まっていることだ。

例えば、カスタマー・リレーションシップ・マネジメント(CRM)の業務アプリで世界最大手のセールスフォースは、顧客サポートや営業開拓などのタスクをAIで完了できる「Agentforce(エージェントフォース)」のサービス提供を2024年10月にスタートさせた。

同社はこれまでも、文章作成などAIを活用した機能をCRMに組み込んで顧客に提供してきたが、生成AIの活用によりサービス内容を一層高度化することで、AIの収益化でも成功を収めつつある。

ビッグデータの解析、管理、統合サービスを提供するパランティア・テクノロジーズも、AIのビジネスへの実装を通じて業績を大きく伸ばしているソフトウェア会社の一つ。

パランティアは「防衛テック企業」として有名ですが、安全保障・国家情報機関のデータ解析で培った予測モデルのノウハウを他の民間企業向けにも展開し、金融、医療、製造業など様々なビジネスのリスク管理、生産性向上のソリューションを提供している。

同社の2024年7-9月期決算は30.1%増収、営業利益は2.83倍の大幅増益となったが、その業績は黒字転換・利益率拡大の局面にある。このため、非連続的な業績拡大への期待感を背景に株価は大きく上昇しており、今年12月にはナスダック100に採用された。

今後、ソフトウェア・ITサービスの形でAIのビジネス実装と収益化が進むことで、AI株相場の主役は「ハード」から「ソフトウェア」に移行していく可能性が高まっている。

こうした予兆を察知してか、株式市場では半導体株よりもソフトウェア・ITサービス株の好調が目立つようになってきた(図表3)。

今後、こうした「AIビジネスの収益化」がより明示的になるようならば、AI株相場の推進力は更に高まる可能性がありそうだ。

「AI帝国」グーグルの逆襲

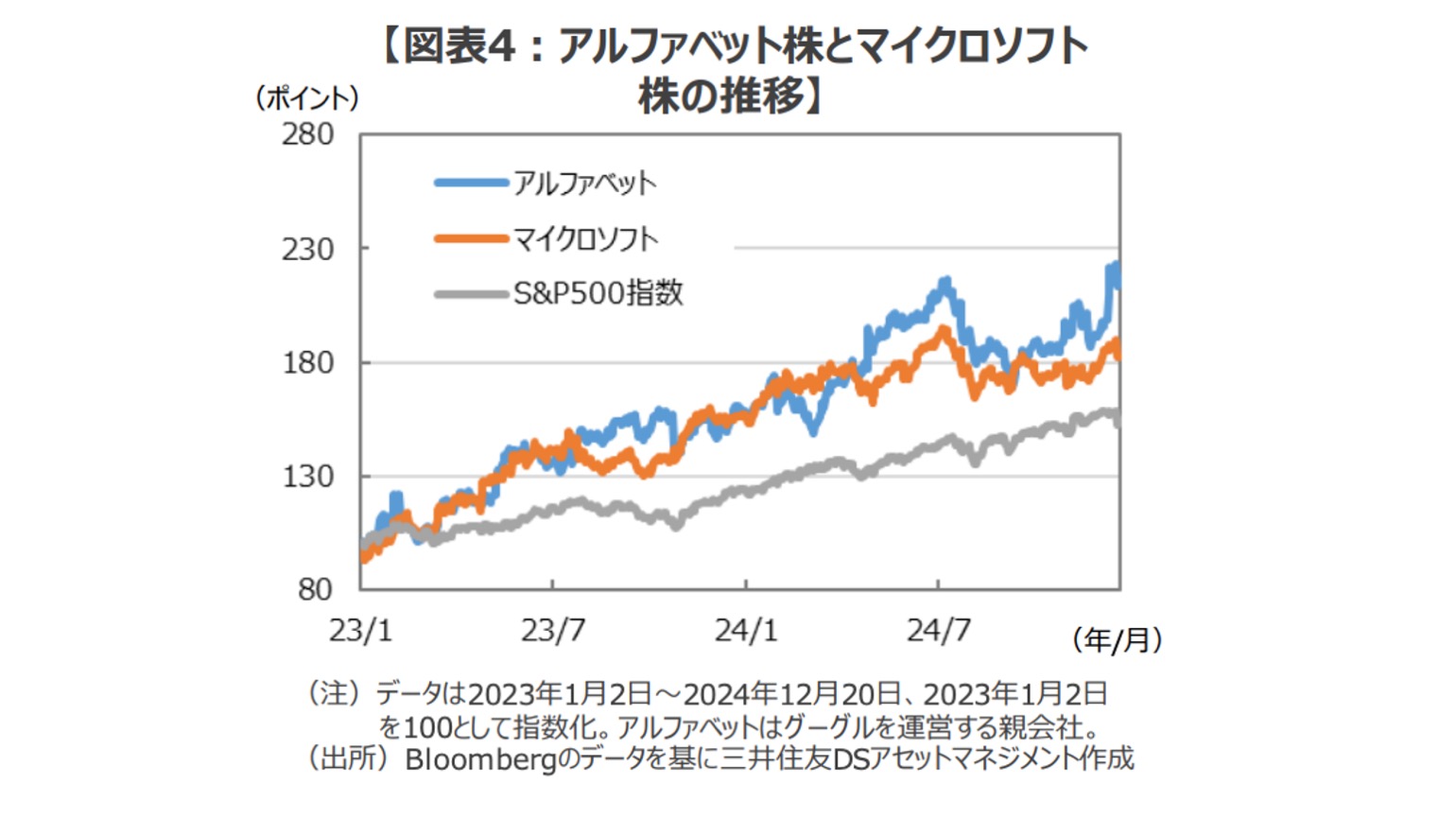

ブロードコムの台頭やソフトウェアによるAIのビジネス実装・収益化とならび注目したいのが、生成AIの開発競争で一度は後れを取ったグーグルの逆襲だ。

昨年来の生成AIブームの火付け役となったのは、オープンAIが開発した大規模言語モデルのチャットGPTですが、同社の開発チームの主要メンバーはグーグル出身者が多くを占めていることをご存じだろうか。

かつて、グーグルはAI開発のトップランナーとして、業界では知られた存在だった。しかし、検索エンジンを核とした既存ビジネスへの悪影響への懸念もあって、大規模言語モデルの開発競争でオープンAI・マイクロソフト連合の後塵を拝することとなった。

さらに、チャットGPTに対抗して投入した大規模言語モデル「バード」が、お披露目のデモンストレーションで誤解答を繰り返したことなどから、すっかりAI開発で出遅れたイメージが定着してしまった。

そんなグーグルが、本気の反撃を見せている。リストラによるコストカットと同時に研究開発をAIに傾斜させるとともに、大規模言語モデルの「バード」のサービス名を「ジェミニ」に刷新。検索エンジンやアンドロイドのアプリとの連動もスタートさせた。

さらに速度が速く解答の正確性も改善された「ジェミニ2.0フラッシュ」を開発。大規模言語モデルの覇権をチャットGPTから取り返すべく反転攻勢に出ている。

■帝国の逆襲、切札は量子コンピューター

こうした「AI帝国グーグルの逆襲」の切札として注目されるのが、同社の量子コンピューターでの技術的なブレークスルーだ。グーグルは量子コンピューター向け半導体「Willow(ウィロー)」を発表したが、現在最速のスーパーコンピューターで「10の25乗年」かかる計算を、量子コンピューターを使うことで僅か5分で処理できると説明している。

従来のコンピューターには難しい複雑な課題を高速で解くことができる量子コンピューターは、AIの機械学習の高度化に利用できるという。「量子機械学習(Quantum Machine Learning)」といわれる技術だ。

この量子機械学習により、AIは取り扱うデータ量、学習回数、処理速度をいずれも飛躍的に向上させ、従来のAIでは難しかった高度な問題が解決できるようになるとされている。

生成AIブームのスタートで一度はつまずいたかに見えたグーグルの反転攻勢が続いているが、同社の量子コンピューターを活用したAIの高度化がさらに進むようなら、生成AIの開発競争の主役として注目を集めるようになっても不思議ではない。

まとめとして

過去1年半余りのAI株相場は、半導体メーカーであるエヌビディアを中心に展開してきた。しかし、仮に同社の利益率が上限に近づき、売上の成長も緩やかになってくると、これまでのような爆発的な株価上昇を期待することは難しくなってくるように思われる。

半導体などのハードがけん引してきたのが「AI相場1.0」であったとすれば、我々は新たな主役が活躍する「AI相場2.0」の入り口にいるのではないか。

中でも注目したいのは、ブロードコムのような新しいAI半導体会社、セールスフォースやパランティアのようにAIをビジネスに実装・収益化するソフトウェア会社、そして、AI覇権の奪還を目指すグーグルの逆襲、といったところか。

群雄割拠の様相を呈しつつ加速するAI相場2.0から、目が離せない状況が続きそうだ。

◎個別銘柄に言及していますが、当該銘柄を推奨するものではありません。

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE