三井住友信託銀行 「三井住友トラスト・資産のミライ研究所」(以下、ミライ研)では、2024年1月に「住まいと資産形成に関する意識と実態調査」を実施。これをベースに「住まいと生活満足度」について分析した結果を公表した。

本稿では同社発表リリースをもとに、その概要をお伝えする。

世間における住居形態比率:住まいの終着点は持ち家か

【図表1】持ち家数、借家数及び持ち家住宅率の推移 (1993年-2023年)

【図表1】持ち家数、借家数及び持ち家住宅率の推移 (1993年-2023年)

(出所)総務省「令和5年住宅・土地統計調査」より三井住友トラスト・資産のミライ研究所作成 *借家数には、「公営の借家」・「都市再生機構・公社の借家」・「民営借家」・「給与住宅」を含む *住宅の所有の関係「不詳」を含む *持ち家住宅率:住宅全体に占める持ち家住宅の割合

まずは、日本の世帯における住まいの選択比率を確認する。1993年から2023年までの住居形態の推移【図表1】を見ると、「持ち家住宅率」は1993年で59.8%、2023年には60.9%と、水準には大きな変動が見られない。

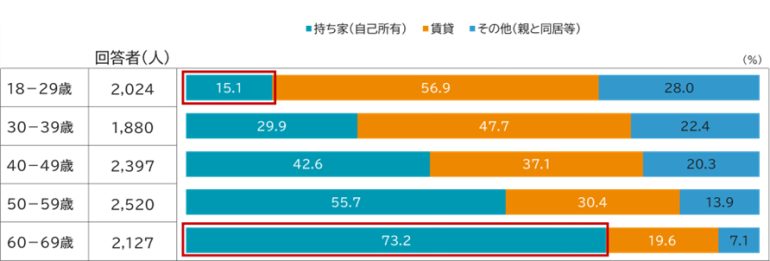

【図表2】現在の住居形態

【図表2】現在の住居形態

(出所)特に出所を示していない場合、三井住友トラスト・資産のミライ研究所「住まいと資産形成に関する意識と実態調査」(2024年)よりミライ研作成

*表内年代は、アンケート回答時の年齢(以降同)

次に、年代別での住居形態【図表2】はどうか。こちらでは20歳代では15.1%だった「持ち家比率」は60歳代では73.2%と大きく増加している。

日本全体の住居形態比率は過去から不変であるものの、個人では年代が上がるにつれて持ち家比率が高くなる傾向があった。理由や経緯はさまざまかと思われるが、多くの日本人が住まいの終着点には「持ち家」を選択しているようだ。

住居形態別の生活満足度:60歳代では真逆の結果に

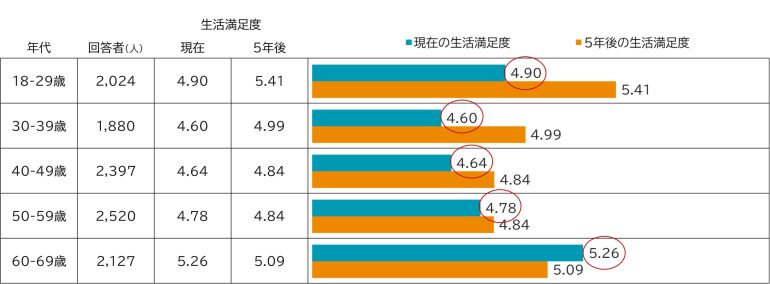

【図表3】年代別生活満足度

【図表3】年代別生活満足度

まずはシンプルに年代別の生活満足度を考察する。20歳代は現在(4.90)・5年後(5.41)と、現在・過去どちらの生活満足度も高いことに加え、5年後への期待感が全年代で最も高い結果となった。

逆に30歳代から50歳代では、20歳代と比較して現在・5年後の生活満足度は劣後している。60歳代では、現在の生活満足度が全年代の中で最も高くなる一方で、5年後の生活満足度が現在を下回る結果となった。

一般的な目線として、20歳代では新たなライフステージ到来への期待感、30歳代以降では公私ともにさまざまなライフイベントに奔走する現実的な目線、60歳代では退職時期を迎え足元は安定しているものの、将来への不安も抱える状態、と各年代の事情が生活満足度に反映されていることが推察できる。

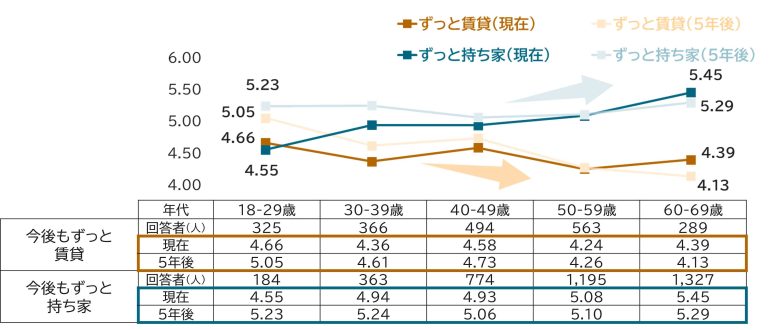

【図表4】住居形態と年代での生活満足度

【図表4】住居形態と年代での生活満足度

*今後もずっと賃貸:現在の住まいが「賃貸」かつ、過去3年で住み替えしておらず、今後3年も住み替え予定はない

*今後もずっと持ち家:現在の住まいが「持ち家」かつ、過去3年で住み替えしておらず、今後3年も住み替え予定はない

次に、過去3年・今後3年も住まいを替えない(替えていない)、「ずっと賃貸派」と「ずっと持ち家派」の2グループの生活満足度が、年代によってどのような差が生じるかを分析した。

すると賃貸派・持ち家派双方、20歳代は同程度の水準であるものの、「ずっと賃貸派」では年代が上がるにつれて生活満足度が僅かに減少していることが明らかになった。

その一方で、「ずっと持ち家派」では、年代が上がるにつれて徐々に生活満足度が向上するといった真逆の動きとなっている。

住居形態によらない年代別の生活満足度では、20歳代と60歳代で生活満足度が特に高いことが判明したが、住居形態別の生活満足度では60歳代の結果が大きく異なる結果が得られた。

この結果から、年代が上がり退職後の生活に対する解像度が上がるほど、自己所有の住まいがある安心感は、生活満足度を下支えする要素となっている可能性があると考えられる。

カギとなるのは「ライフプランの策定率」と「住宅ローンの負担感」

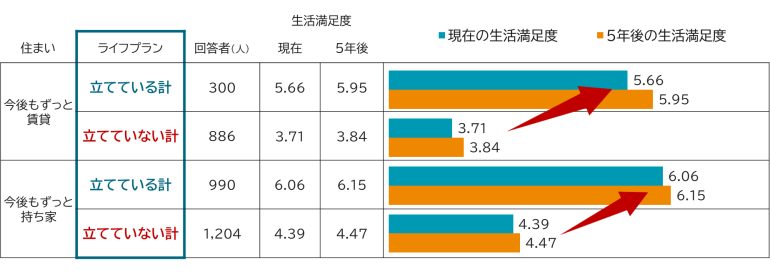

【図表5】ライフプラン策定別の生活満足度

【図表5】ライフプラン策定別の生活満足度

*ライフプランを立てている度合い:「立てている」・「ある程度立てている」→立てている計 「あまり立てていない」・「立てていない」→立てていない計 「どちらともいえない」回答除く

賃貸・持ち家に関わらず「住まいの選択」は、その後の生活に大きな影響を与えることになる。そういった選択の前にこそ、自身のライフプラン策定が大切。

そんな「ライフプランを立てているか否か」を軸に生活満足度を分析したのが【図表5】だ。賃貸派・持ち家派に加え、ライフプランを立てている・立てていないグループに分けて生活満足度をみると、いずれの住居形態であっても、「ライフプランを立てている人」は生活満足度が高く、逆に「ライフプランを立てていない人」はその値が大きく劣後している。

この結果から「ライフプランを立てているか否か」は「どのような住まいを選択するか」よりも、生活満足度に対して大きな影響力を持つことが推察される。

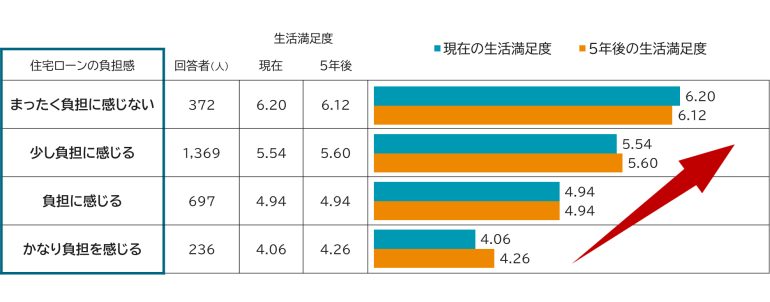

【図表6】住宅ローン負担感別の生活満足度

【図表6】住宅ローン負担感別の生活満足度

*回答者:住宅ローン返済中の人

また、住宅購入時にはほとんどの方が住宅ローンを活用されるかと思うが、その返済負担感と生活満足度の関係についても確認した。

すると【図表6】の結果から、住宅ローンの負担感が軽いほど、現在・5年後ともに生活満足度が高くなるといった特徴がみられた。

「念願の自宅を購入すれば、将来の生活が約束される」というものではなく、ライフプランの策定や長期的に無理のない返済計画を立てることが、「住まい選択」に先立って重要となりそうだ。

■調査結果まとめ

心身の健康や日々の安心感にもつながる生活満足度を高めるには、快適な住環境も重要な要素と考えられる。一方で、今回の調査結果からは、「住まいの選択」だけではなく、「ライフプランを立てること」や「住宅ローンの返済計画をしっかりと考える」といった、住まい選択の前準備が、生活満足度に対してより大きな影響力を持つ、ということがわかった。

生活満足度を高めていくためには、金融リテラシーの向上を図り、ライフプランの策定・暮らしにおける住宅の位置付けを含め、人生設計を考えることが極めて重要になる。

<三井住友トラスト・資産のミライ研究所 1万人への独自アンケート調査(第5回)調査概要>

調査名/「住まいと資産形成に関する意識と実態調査」(2024年)

調査対象/全国の18~69歳 ただし関連業種(金融、調査、マスコミ、広告)従事者を除く

調査方法/WEBアンケート調査

調査時期/2024年1月

サンプルサイズ/1万948人

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE