■連載/阿部純子のトレンド探検隊

デジタルトラベルプラットフォーマーのBooking.com(ブッキング・ドットコム) が、今後12~24か月の間に旅行を計画している33の国と地域の27,713名(日本人は1,008名)の旅行者を対象に調査を実施し、その調査結果をもとに、2025年の9つの「旅行トレンド予測」を発表した。

AIの活用や冒険を求めるシニア層など従来と異なる旅行スタイルが出現

「私たちの調査から、2025年には多くの方々が従来の旅のルールにとらわれない、今までとは違う形での旅を探求しているということがわかりました。9つのトレンドに共通していたのは、旅行者は自分自身を変えるために旅を利用したい、さらに訪問先の地域とつながりたいという要望です」(以下「」内、Booking.com 日本・韓国地域マネージャー ルイス・ロドリゲス氏)

〇個の欲求を満たすAI活用の旅

「2025年はAIを活用した、今までと違った自己の欲求を満たすような旅、自分のニーズに合った体験を求めていることがわかりました。パーソナライズされた旅程を作りたい、AIから誰も知らないような新しい場所をおすすめしてほしいなど、満足できる旅が求められます。ブッキング・ドットコムのAIトリップ・プランナーのようなAIを活用したツールは、こうした旅を計画するうえで極めて重要な役割を果たすでしょう」

世界の旅行者の66%(日本:38%)がAIを使うことによって、有名な観光地だけでなく、今まであまり知られていなかった新しい場所を見つけたいと考えており、混雑している場所を回避したい傾向が見てとれた。

世界の旅行者の41%(日本:26%)がAIを活用して旅行を計画することに興味を示しており、地域やコミュニティとより深くポジティブなつながりを見つける機会を得たいと考え、本当の意味での文化を体験したい希望があることがわかった。

「日本での顕著なトレンドとして、インバウンド客が従来の日本の滞在先であった東京と京都に限定されず、地方の魅力を発見しようという方が非常に増えてきています。

年末に向けてインバウンドの方々が最も検索されている場所としては、スキーシーズンということもあり、野沢温泉や、ニセコ、白馬などが多くなっています。

また、由布、松山、岡山や岐阜などの従来のインバウンドが関心を持たなかった地域も伸びています」

SNSも責任のある使い方という視点を持つようになり、世界の旅行者の半数近くの44%(日本:63%)が、あまり知られていない目的地を訪れる際に、SNSで場所のタグ付けをしないことがわかった。情報を公開しないことで、インスタ映えする写真を撮ることを目的とした観光客がその場所に殺到しないようにするためだと思われる。

その一方で、Z世代の47%とミレニアル世代の44%は「場所をタグ付けできないのであれば、その目的地を訪れることを考え直す」と回答。この世代はSNSが人気の観光地に過剰な負担をかけている罪悪感がないように思われるが、逆に『混雑を避ける場所』を知りたい旅行者にとっては有益な情報にもなっている。

〇多世代で紡ぐ、心に刻む旅

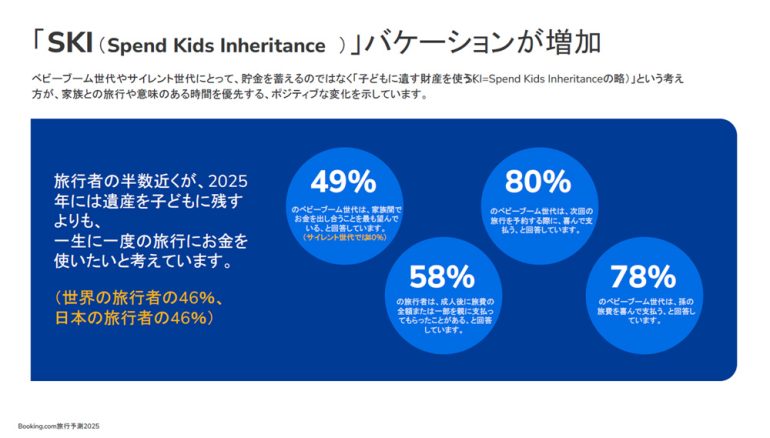

「この調査結果には個人的にとても興味深く感じました。親世代の約半数の方が、子どもたちに遺産として貯蓄を残すのではなく、子どもに遺す財産を旅行のために使う(SKI=Spend Kids Inheritance)」という考え方がみられたのです。

未来に向けての貯蓄という考え方が変わってきており、家族みんなで旅をする特別な体験を分かち合って、それを大切にしていきたいという気持ちが出てきたようです。

特にアジア・太平洋地域では顕著に表れており、多世代での旅行が他の地域に比べて43%も増えています」

世界の旅行者の46%(日本:46%)が、子どもに財産を残すよりも、2025年には一生に一度の旅行にお金を使いたいと回答。ベビーブーム世代(60~70代)では49%、沈黙の世代(80歳以上)では40%に。

休暇の費用を高齢の親族が支払うことで、若い世代の生活費を支援することが目的と思われ、世界の旅行者の58%(日本:48%)は、「成人後に旅費の全額または一部を親に支払ってもらったことがある」と回答している。

また、ベビーブーム世代の80%が「次の旅行を予約するときに子どもの代金を喜んで支払う」、78%が「孫の旅費を喜んで支払う」と回答。

祖父母、両親、孫たちが一緒に旅をして、祖父母や両親が資金面でサポートをする多世代旅行が2025年は注目されると思われる。

〇長寿を得る没入型リトリート旅

「多くの方がウェルネスを重視するようになり、約6割が生活をより健康的にするため、自身の内なる声に応えて体や心をととのえることを目指しています。これらの人々は、単なるスパやマッサージだけで済ませるというのではなく、長寿につながるような根本的な癒しを求めています」

より良いライフスタイルを築きたいという欲求から、世界の旅行者の60%(日本:34%)が、心身の健康を満たす没入型の長寿リトリートに関心があり、一時的なリフレッシュを目的とした従来のウェルネス旅行などに代わって、より長く健康的な人生を追求するための目的が強くなる傾向にある。

具体的な内容では、日常に取り入れやすい新しいウェルネス習慣(コーヒーの時間差摂取/世界:37%、日本:24%、点滴療法/世界:31%、日本:14%)や、全身振動療法(世界:56%、日本:36%)、レッドライト(赤色光)療法(世界:52%、日本:25%)、クライオセラピー(凍結療法)(世界:48%、日本:22%)、幹細胞治療(世界:45%、日本:31%)など、さまざまな健康法が試されている。

〇シニアの枠を超えてスリル満点な冒険への旅

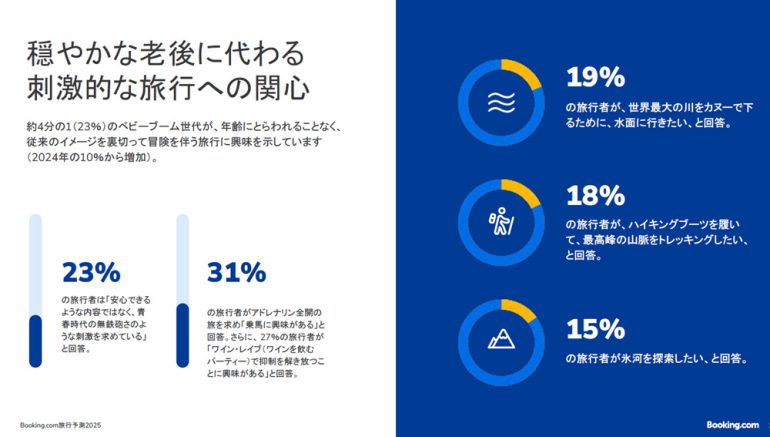

「ベビーブーム世代のすべてが静かで平和なリタイア生活を望んでいないようです。旅行で冒険的な体験をしてみたいと思う方が一定数いて、23%の旅行者が今までは違う、ハイキングや氷河の探索など冒険を伴う旅に興味を持っていることがわかりました」

ベビーブーム世代の23%が、若いときのような冒険的な行動に興味を持っており、2024年の10%から急激に伸びている。

具体的には、ベビーブーム世代の31%が乗馬に興味があり、27%がワイン・レイブ(ワインパーティー)、19%が世界最大の川をカヌーで下る旅、18%が最高峰の山脈をトレッキング、15%が氷河を探索を希望しているという結果に。

さらに大胆な体験を望むベビーブーム世代もいて、スカイダイビング(11%)、サンドサーフィン(11%)、ケーブダイビング(10%)、南極でのキャンプ(9%)、ボルケーノボーディング(8%)にも興味を示している。

その他、宇宙を体感する『ナイトツーリズム』、 男性の同志とウェルネス・自己啓発の旅、見えない細部のニーズをテクノロジーで形にする旅、ヴィンテージを楽しむ旅、空港を旅程の一部として楽しむ旅を2025年のトレンドとしてピックアップしている。

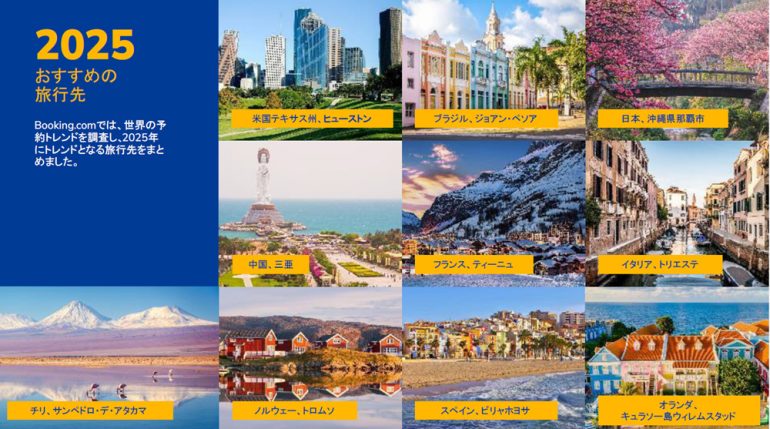

2025年のおすすめ旅行先は

調査でわかった2025年におすすめの世界の旅行先も発表。米国テキサス州/ヒューストン、ブラジル/ジョアン・ペソア、中国/三亜、フランス/ティーニュ、イタリア/トリエステ、チリ/サンペドロ・デ・アタカマ、ノルウェー/トロムソ、スペイン/ビリャホヨサ、オランダ/キュラソー島ウィレムスタッドなどが挙がった。日本からは沖縄県那覇市が選ばれている。

ホテルグランコンソルト那覇/ホテルコンソルト大阪・総支配人の後藤理恵氏はこう話す。

「コロナが明けた2022年に沖縄県庁前にホテルグランコンソルト那覇をオープンしました。開業当時は日本人のお客様が多かったのですが、今年の9月に2周年を迎え、現在はインバウンドのお客様が非常に多く、直近6ヶ月の傾向を見ますと、お客様の6割がインバウンドという状況です。

選出された理由は、2025年のトレンドにあったような、観光の目的や旅に求めるものが少しずつ変わってきたことにあると考えています。昨今、日本でもよく聞くようになったウェルビーングやウェルネス、リトリートという言葉に象徴されるような、自然や環境から癒しを求めるという動きが大きくなってきたのだと感じています。

沖縄は治安の良さや利便性が確保されている場所であり、さらに自然の力、命の源という心身を癒す旅を体現できるベストな場所です。沖縄の自然の豊かさや独自の文化に世界の皆さんが気づいて、評価していただけたと嬉しく思っています」(後藤氏)

野沢温泉ロッジのオーナーで、野沢温泉蒸留所や飲食店を経営、株式会社野沢温泉企画の取締役も務める八尾良太郎氏は、今冬、インバウンドの検索が非常に増えている野沢温泉の状況についてこう話す。

「野沢温泉はスキー場として世界的にも知られるようになり、雪のシーズンにはかなり多くのインバウンドのお客様に来ていただいています。特に多いのがオーストラリア人で、彼らにとっての夏休みを利用して冬の野沢温泉に来ているようです。

私の宿では、12~2月の3ヶ月間は8割強のお客様がインバウンドで、春からはさらにアジアのお客様が増えるという状況になっています。

野沢温泉は、人口3300人ほどのとても小さな村ですので、白馬やニセコのような大きなホテルは一つもなく、民宿や小規模な宿の集合体です。小さな村で全てのサービスを提供することはなかなか難しいですが、ブッキング・ドットコムのようなグローバルなトラベルプラットフォーマーを通じて、野沢温泉を知ってもらい世界とつながることは、とても重要だと考えています」(八尾氏)

【AJの読み】2025年は観光よりも体験型に、さらに知られていない場所を目指す傾向が

ブッキング・ドットコムが毎年実施している「旅行トレンド予測」の調査結果から、年齢や性別にかかわらず、従来の休暇や旅行のルールに捉われない、旅行の在り方自体を考え直す人が増えていることが浮き彫りになった。

しかし依然として、観光地のオーバーツーリズムは社会問題になって、旅行者の増加が地元住民の生活を脅かす事態になっている。こうした状況も反映してか、旅行者も観光客であふれる有名観光地を避けて、あまり知られていない目的地を選ぶ方向にシフトする人も増え、あえて、SNSで場所のタグ付けしないという行動からも見て取れる。

取材・文/阿部純子

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE