「話題の新製品を試してみたい」「ストレス発散したい」という気持ちから、日頃ついつい浪費してしまったりしませんか?

そのお金の使い方、もしかしたら「浪費メンタル」になっているかもしれません。

浪費習慣を卒業して「貯金メンタル」を身につけることができれば、人生の満足度が上がるお金の付き合い方に変えることができます。

今回は、節約・投資系YouTuberの節約オタクふゆこ氏による著書『貯金はこれでつくれます 本当にお金が増える46のコツ』から一部を抜粋・編集し、初心者でも無理なく続けられる貯金・節約・資産づくりのヒントを紹介します。

投資初心者におすすめなのはインデックスファンド

先に説明したように、結論として、わたしの株式投資では合理性が高いインデックスファンドを中心としたポートフォリオ(金融資産の組み合わせのこと)を組んでいます。

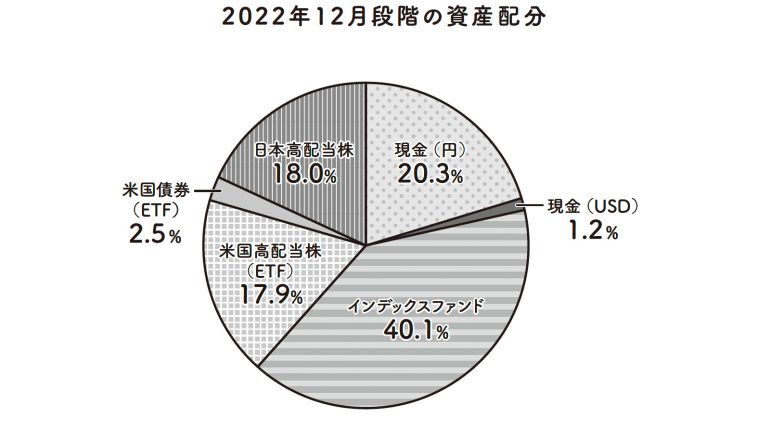

下の円グラフは、資産1000万円を達成して間もない2022年12月段階における、わたしの資産配分です。 配当利回りの高い「米国高配当株(ETF)」は全体の約18%、同じく高配当を目的とした日本の個別銘柄株も18%で、株式以外では、アメリカの国債や社債など、安全性が高いとされる債券に投資するETFにもチャレンジしています。

そのうえで、約40%を占める投資のメインはインデックスファンドです。

インデックスファンドとは、ある特定の株価指標(=インデックス)に連動した運用を目指す投資信託のこと。もっとも有名で、日本でもアメリカでも人気があるのが「S&P500」というインデックスファンドでしょう。

少しややこしいのですが、「S&P500」自体は、アメリカに上場する代表的な財務健全企業のうち時価総額が上位の500社を対象とした株価指標のことです。上位500社であれば必ずS&P500に入るということではなく、細かい基準があるので念のためお伝えしておきます。

つまり、「S&P500」を冠したインデックスファンドであれば、指標どおりにアメリカの代表的な財務健全企業のうち時価総額上位500社を対象に投資している金融商品ということです。

ちなみに日本でも、「日経平均株価」という言葉をニュースでよく聞くと思いますが、あれも日本の株価指標(インデックス)のひとつです。

日経平均株価は、日本株すべての平均ではなく、実は日本経済新聞社が選出した取引の活発な225銘柄だけを対象とした株価指標です。ですから、日経平均株価(または日経225)の名を冠したインデックスファンドを買えば、その指標に連動した投資を行うことが可能です。

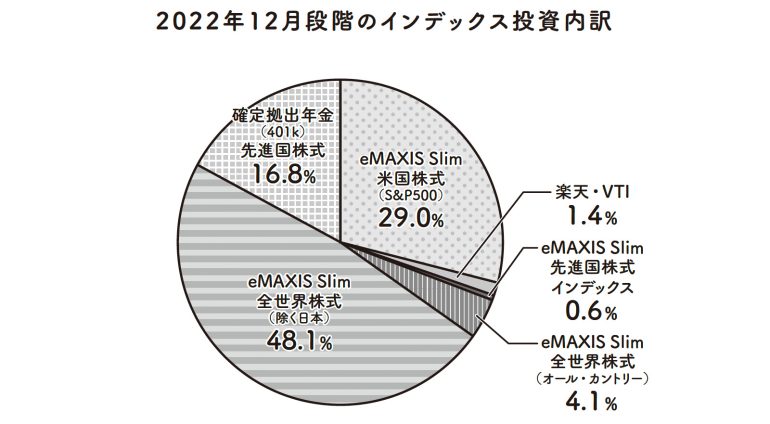

わたしの場合、インデックスファンドでは、2022年12月段階で下にある金融商品を保有していました。

利益はしっかり出ているものの、投資の初期段階でなにを買うべきか迷走してしまい、複雑な組み合わせ(ポートフォリオ)になってしまったことは反省点です。

このなかで、いまも継続的に積み立て投資を行っているのは、「eMAXIS Slim 全世界株式」だけです。その保有比率を高め、あとは、すでに投資した分を、ただ長期的に寝かせているだけの運用をしています。

では、高配当ETFなどもありながら、なぜこの「eMAXIS Slim 全世界株式」に比重を置いているかというと、全世界の株式市場に分散投資を行っているため、リスクが低く、成長する可能性が高いと考えるからです。

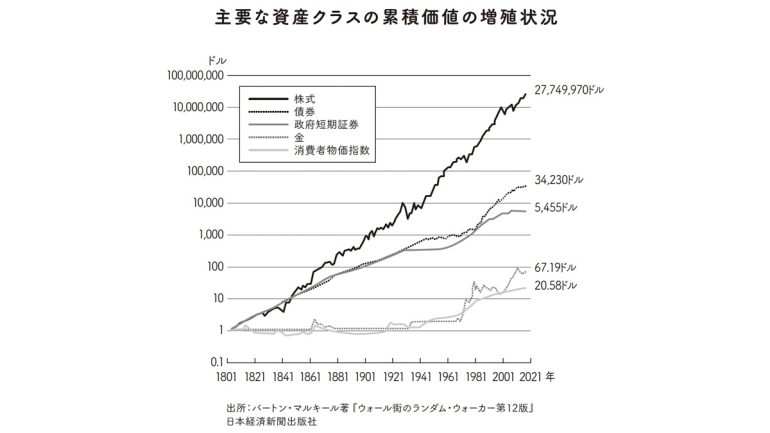

その根拠は、下の図にあります。

■過去200年にわたり世界経済は成長し続けている

右ページのグラフは、1801年から2021年までの約200年間、アメリカにおける各資産の価値の推移を表したものです。要は、1801年に当時の1ドルを株式、債券、金、現金にそれぞれ投資したら、200年後にいくらになっているかがわかるグラフです。

株式の場合は、たった1ドルの投資が、2021年には2774万9970ドルになりました。200年で約2800万倍です。

そこから見えるのは、過去200年にわたって世界経済が成長し続けているという紛れもない事実です。

「でも、あくまでアメリカの成長グラフでしょ? 全世界だと別の話じゃないの?」 そう思うかもしれませんが、アメリカの経済力はとても大きく、「全世界株式」でもアメリカ経済が強く影響するため、ほぼ同じものとして扱うことができます。

この200年のあいだに、世界中の人が「もう世界は終わりだ……」と思うような出来事はたくさんありました。

例を挙げれば、「世界大恐慌」(1929年)、「第二次世界大戦」(1939年)、「朝鮮戦争」(1950年)、「ベトナム戦争」(1960年代)、「オイルショック」(第一次1973年、第二次1979年)、「ITバブル崩壊」(2001年)、「アメリカ同時多発テロ事件」(2001年)、「世界金融危機」(2007年)、「コロナショック」(2019年)……。そして、2022年初頭から続く、ロシアによるウクライナ侵攻と、それに関連した世界的な物価高なども、その歴史のひとつになるのでしょう。

これら、世界をゆるがすような事件が200年間に何度も起こり、世界の株式市場は何度も大暴落を起こしました。でも、必ず立ち直って成長し続けているのが世界経済なのです。

そうであれば、この先もまた世界では驚くような出来事が起こり、その都度、株式市場が大暴落を起こすとしても、世界の経済は復活して成長し続け、株価は上がり続けると予測することができます。

乱暴な話に聞こえるかもしれませんが、株価の成長において、これほど確かな根拠はありません。

ある瞬間(数年以内の短期)だけ見れば、世界中の富の総量は一定で、誰かが負けたぶん、誰かが利益を得るというのが世界経済です。しかし、時間が経つにつれ世界全体の富が増え続けているのなら、世界全体になるべく広く投資をすれば勝つことができるという考え方なのです。

「株式投資」というと、多くの人が個別銘柄株への短期投資(数時間から数年程度まで)をイメージするかもしれません。

でも、それはまさに「誰かが負けたぶん、誰かが勝つ世界」に乗っかる投資方法です。誰が勝つのかを的確に予測しないと、勝つことは難しいでしょう。

ですが、世界中に広く投資するタイプのインデックスファンドで10年、20年あるいはそれ以上の長期投資を行えば、世界の成長に乗っかることができます。

わたしが「初心者はインデックスファンドに投資したほうが賢明」と考える理由はそこにあります。

「eMAXIS Slim 全世界株式」などの世界全体に投資するインデックスファンドが、まさに世界全体への投資となります。

また、世界経済の中心は、やはりアメリカです。アメリカに本社を置く企業が世界中にグループ企業を持ち、各国の株式市場に上場しているわけですし、実際に「eMAXIS Slim 全世界株式」の約6割は米国株が占めています。

そのため、アメリカの主要企業約500社に投資できる「S&P500」に連動することを目指すインデックスファンドは、初心者にもおすすめの手堅い投資先であるといえるでしょう。

さて、このような話をすると、「日本のインデックスファンドは買わないほうがいいの?」という疑問が出てきます。日本人として自国の経済が発展してほしい気持ちはもちろんありますが、日本はバブル崩壊以来、ずっと日経平均株価が低迷し続けていました。

2023年になって、ようやくバブル期以来の最高値を更新しましたが、今後も「日本経済は成長し続ける!」と信じて日本経済全体に長期投資を行うかどうかは、判断が難しいところです。

個人的には「この国が伸びる」という予想はあまりあたらないと考えているため、全世界株への投資を行っています。しかし、アメリカの勢いがしばらくは続くだろうといわれていることも事実です。

「全世界株か米国株か?」については、個々の考え方や好みで決めればいいでしょう。

☆ ☆ ☆

『貯金はこれでつくれます 本当にお金が増える46のコツ』

『貯金はこれでつくれます 本当にお金が増える46のコツ』

著者:節約オタクふゆこ

発行:アスコム

【Amazonで購入する】

【楽天ブックスで購入する】

節約オタクふゆこ

1993 年2 月14日生まれ、自らを「節約オタク」と称する節約・投資系YouTuber。理系の大学院修了後に開発職として電子系メーカーに就職したものの、将来のお金に対する不安を拭えなかったことがきっかけでお金について学ぶ。その後、奨学金477 万円を返済しながら1カ月10 万円で生活し、年間300 万円を貯金、20 代で資産1000 万円を達成。現在は脱サラしてフリーランス。2021 年から運営しているYouTube チャンネル「節約オタクふゆこ」は日常的な節約法のほか、投資についての動画も初心者向けに配信して人気を集め、チャンネル登録者数は58万人を超える(2024 年12月時点)。

構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE