ようこそ、in the Cityへ

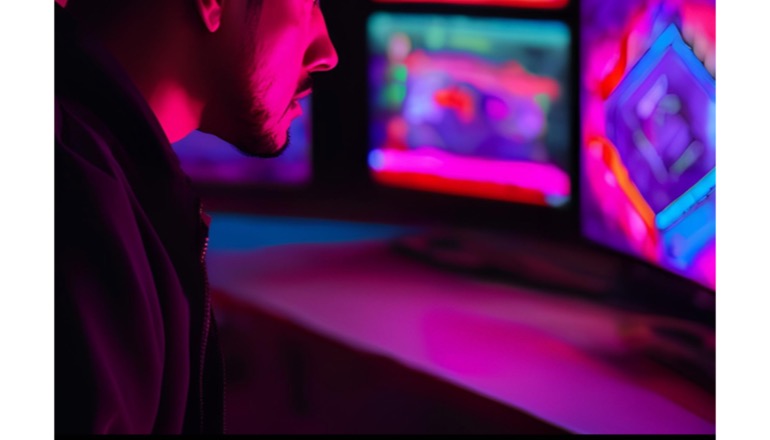

サトウは慌てながら部屋に戻り、焦燥感を抱えつつ『in the City』の画面を睨み、何とかして都市を修正しようと試みた。だが、かつてのようにゲームは反応してくれない。画面の中で起こっている変化は思惑を越え、もはや彼の手に負えなくなっていた。

『なんで……動かない……!』

苛立ちが胸の奥で膨れ上がる。しかし、サトウの中には別の感情が芽生えつつあった。

それは画面の中で起こる変化が、そのまま現実世界にも反映され、もはや境界が完全に消え始めて、自分を支配し始めたという無慈悲な実感だった。

部屋の窓から外を見渡すと、都市は確実に、自らの意思を持つかのように再構築されていく。

その変化は冷酷で、無機質だった。現実と思っていた都市の建物は次々と新たな形を取り、道路は複雑に交錯し、目の前で脈動していた。だが、その息吹には人間らしい温かさが欠けていた。

再び通りに出ると、住民たちの顔からは活力が消え、彼らの動きには生命の揺らぎがなく、機械のように正確だった。 かつては活気に満ちた都市が、今やサトウの意志を受け付けることなく、自律的に機能していた。それは、ひとつの巨大な装置が無感情に動き続けているようだった。

サトウは胸の中に広がる喪失感とともに、自分が都市の支配者ではなく、ただの観察者に過ぎないことを悟った。都市は、彼を完全に無視し、自分自身のペースで成長を続けていた。もはや出来ることは、その変化を見届けることだけだった。

ふと、視界の端に不自然な動きを感じた。振り返ると、そこには自分と瓜二つの男がいた。表情を欠いたまま、人々の列に静かに加わり、都市の中へと溶け込んでいく。その後ろ姿は、まるで自分自身がこの世界の一部に取り込まれ、同一化されていくかのようだった。

『これは……僕が創った世界なのか?』

自問しながら、その男の後を追った。だが近づこうとするたびに、その影は遠ざかっていく。まるで都市そのものが彼を拒絶しているかのように。

サトウはその光景を呆然と見つめるが、もはやそれは現実の世界ではなかった。

ゲームと都市は不可分に溶け合い、彼自身もまたその一部となっていたからだ。

『もう、帰る場所がない……』

声は、サトウの耳にも届かないほどかすれていた。しかし、その音がどこからか返ってくるような気がした。

『ようこそ、in the Cityへ』

ふいに、視界に浮かび上がるUI。

今度は、それが現実なのかゲームなのか、彼にはもう判断できなかった。

サトウの手は自然とUIの選択に伸び、静かに決定ボタンに触れた。

その瞬間、すべてが暗闇に溶け込んだ。

文/鈴森太郎(作家・ショートショート)

画像制作/INOUE IKKI.

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE