猫や鳥、魚ではなく犬との生活が死亡リスクを抑制する

国立環境研究所環境リスク・健康領域の谷口優主任研究員らの研究チームは、オーストラリアの1万5000人以上を対象とした追跡研究から、伴侶動物(※1)の中でも犬との生活が人の死亡リスクを抑制していることを明らかにした。

※1 伴侶動物:友達や家族と近い存在の動物。

この研究により、動物が人にもたらす健康効果に関するエビデンスが蓄積され、人と動物が共生できる社会の仕組みづくりに貢献することが期待される。

本研究の成果は、2024年8月14日(日本時間2024年8月15日4時)付でPublic Library of Science社が刊行する学術誌『PLOS ONE』に掲載された。

■研究の背景と目的

ゲノム解析を用いた最新の研究により、1万1000年以上前の氷河期末期に人が伴侶動物(犬)と共生していたことが報告されている。我々の祖先が伴侶動物と共生してきた長い歴史は、人と伴侶動物の双方にメリットがあることを示唆している。

近年、人が伴侶動物から得られるメリットが科学的に証明され、疫学調査に基づいたエビデンスが蓄積されてきた。発表者らの先行研究では、犬との生活が高齢期のフレイル(※2)や認知症、自立喪失の発症に対して保護的に作用することを明らかにしている。

※2 フレイル:加齢により心身が老い衰えた状態。

また、犬との生活が死亡に保護的に作用することを示唆する研究が報告されている。しかし、犬以外の伴侶動物を調査し、それぞれの伴侶動物と生活する人がもつ特徴を十分に考慮した上で死亡との関連性を分析した研究は、報告されていなかった。

そこで、国立環境研究所環境リスク・健康領域の谷口優主任研究員らの研究チームは、犬、猫、鳥、魚、その他の伴侶動物と生活する人の特徴として社会学的要因、身体的要因、心理的要因、社会的要因について15の尺度から評価。伴侶動物の有無で背景要因の影響を考慮した上で死亡リスクを分析した。

この研究により、伴侶動物が人にもたらす健康効果に関するエビデンスが蓄積され、人と動物が共生できる社会の仕組みづくりに貢献することが期待される。

■研究手法

オーストラリア国民を代表する調査であるThe Household, Income and Labour Dynamics in Australiaの1万5735名のデータを用いて、2018年の伴侶動物との生活状況や社会学的状況、身体的状況、心理的状況、社会的状況を収集。また、The National Death Index から2022年までの死亡情報を突合した。

統計解析は、伴侶動物(犬、猫、鳥、魚、その他)別に、社会学的要因、身体的要因、心理的要因、社会的要因から算出した傾向性スコア(※3)を用いた解析モデルにより全死亡発生リスクを算出した。

※3 傾向性スコア:因果効果を推定するために用いられるバランス調整の統計手法。

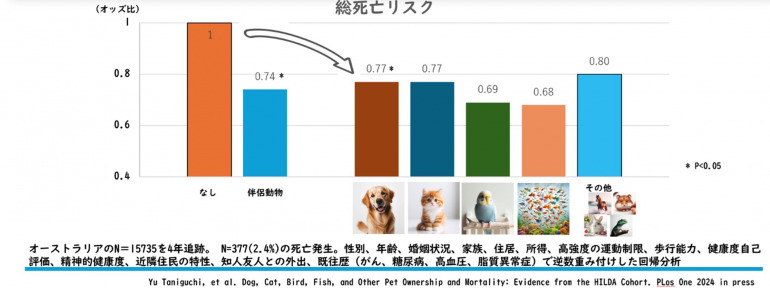

(図1)

4年間の縦断研究(※4)の結果(図1)から、伴侶動物なし群に対する伴侶動物あり群の全死亡発生オッズ比(※5)は0.74(95%信頼区間0.59-0.93)であり、伴侶動物との生活が死亡のリスクを抑制することが示された。

※4 縦断研究:追跡調査を行い、同じ参加者から繰り返しデータを収集する研究

※5オッズ比:リスクが何倍増えるかを近似的に表す指標。

伴侶動物の中で、犬飼育群のオッズ比は、伴侶動物なし群に対して0.77(95%信頼区間0.59-0.99)であり、犬飼育者がもつ社会学的要因、身体的要因、心理的要因、社会的要因の影響を考慮しても、犬との生活により死亡のリスクが23%抑制されることが明らかになった。

これは、犬の世話を通じた運動習慣(身体活動量)の維持が、心血管疾患による死亡のリスクを抑制していると考えられる。

一方、猫、鳥、魚との生活では、オッズ比だけを見ると犬と同等、もしくはそれ以下の動物もあったが、いずれも飼育と死亡のリスクとの間に意味のある関係性(有意差※6)は見られなかった。

※6 有意差:データのばらつきを考慮しても関連していると判断できること。

その理由としては、これらの伴侶動物との生活による運動習慣への影響が小さいことが考えられる。

■今後の展望

国立環境研究所では発表に際して「今後の研究では、伴侶動物との生活と健康アウトカムとの間にあるメカニズムを解明したいと考えています。また、これまでの研究成果に基づいた、人と動物が共生できる社会の仕組みづくりにも寄与したいと考えています」とコメントしている。

関連情報

https://www.nies.go.jp/index.html

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE