大人気昆虫・カブトムシ。その長いツノで多くの子供たちを魅了している。きっと、夏休みに親子で探しに行きたい方も多いではないでしょうか!? しかし、見つけることができなかったという声も多いんです。そこで、今回はカブトムシを身近で簡単にゲットできる場所と方法を解説しましょう。

実は山奥より身近な場所に多いカブトムシ

カブトムシというと、自然が豊かな手付かずの山奥などにいるというイメージがあるかもしれませんが、実はそんなことはありません。カブトムシは人間が生活している場所の近くに多い昆虫で、簡単にゲットすることができるのです。これからカブトムシを多く見つけられる森の条件を3つ紹介しましょう!

(1)クヌギなどの木が多くあること

カブトムシが大好きなクヌギの木は元々、人間が薪などにするために植えている木で、人間が適度に管理している里山に多い。

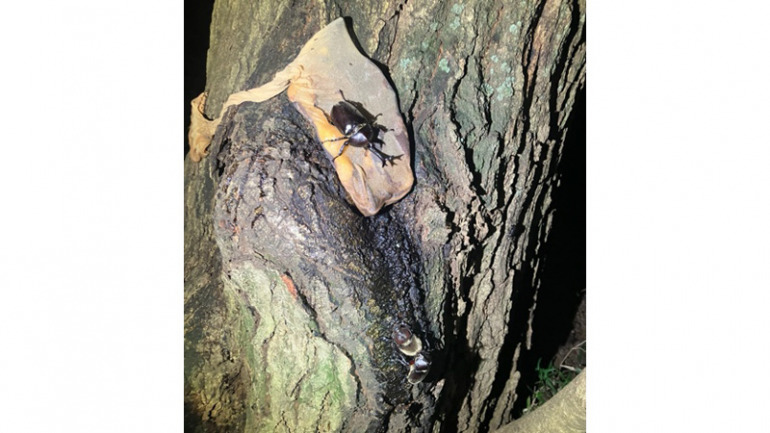

(2)樹液が出ている木があること

これがカブトムシを見つけるうえで、最も重要な条件だ。木は何かしらの理由で樹皮が傷つけられたりすると樹液を出し、そこにカブトムシやクワガタムシはじめ多くの昆虫たちが集まる。樹液がよく出ている木を見つけることがカブトムシを見つけることと言っても過言ではない。

(3)幼虫が育つための腐葉土や堆肥があること

カブトムシの幼虫は人間が落ち葉を集め、動物の糞や米ぬかなどを混ぜてできた土をよく食べる。カブトムシが生息するには成虫が集まる木だけではなく、幼虫が育つための土も重要なのだ。

J上記のような木や土がある森は東京都内をはじめとでした都市部にも多く、簡単にカブトムシを見つけることができます。むしろ、標高が高い山奥などではクヌギやコナラの木が少なく、カブトムシを見つけるのは意外と難しいのです。また、シラカシやシマトネリコなど、カブトムシは意外と多くの種類の木に集まるのです。

いざ、森に探しに行こう!

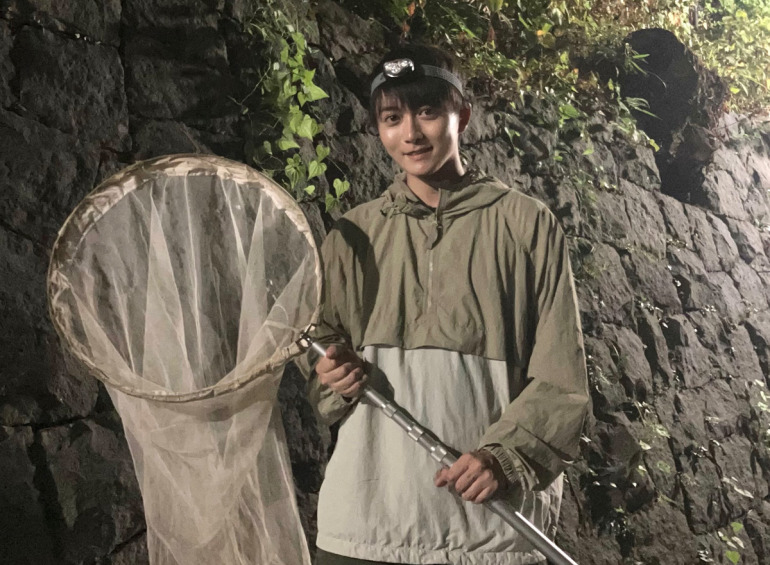

それでは、早速カブトムシを探しに森に行ってみよう。まずは、必要な道具を準備。懐中電灯、虫網、虫かごは必須アイテムだ。虫あみや虫かごで両手がふさがってしまうこともあるかもしれないので、頭につけるヘッドライトもおすすめ。

僕は5メートル以上伸びる虫網を愛用しており、高いところにいるカブトムシも逃しません。

おすすめの時間は夕方から夜にかけてだ。以下、僕がおすすめする森での行動パターンを紹介します。

(1) まず、17時ごろに狙いを定めた森に行ってみよう。暗くなる前に森を散策し、樹液がよく出ている木をチェックしておこう。この時間にはスズメバチの仲間が樹液付近にいることも多いので注意しよう。

(2) 夜、19時過ぎ頃になったら先ほどチェックした樹液が出ている木をライトで照らしながら、カブトムシがやってきていないか見てみよう。高い場所にいるカブトムシを虫網で捕まえる時は下から掬うように捕まえるようにしよう。

(3) おすすめの時間は19~22時頃。一度カブトムシを捕まえた木でも少し時間が経ってから来ると、新しくカブトムシがやってきていることも多い。密度が高い森では、「ブーン」という音と共にカブトムシが夜の森を飛んでいることも多いので、積極的に虫網でゲットしよう。

(4) 雑木林の近くの街灯の周りなどを見ると、カブトムシが灯りにやってきていることもあるので、探してみよう。

奥の手・バナナトラップ

ここまで、森の樹液でカブトムシをゲットする方法を紹介してきましたが、場所によってはそもそも樹液が出ている木を見つけることができないということもあるでしょう。そこで、樹液代わりとなるカブトムシが集まるトラップを作ってゲットする方法を紹介する。

まず、用意していただきたい道具はバナナ、黒糖、ビールなどのお酒、ストッキング、そして大きめのチャック付き袋。

作り方はシンプルで、ストッキングにバナナを入れたものをそのストッキングごとチャック付きに入れ、そこに黒糖とビールを流しこみ、数日間発酵させれば完成です。

トラップができたら、チャック付き袋からストッキングを取り出し、夕方に森の木に紐などで縛りつけてみよう。きっと、その匂いにつられて暗くなるとカブトムシがやってくるはず。

カブトムシをゲットした後はトラップを放置してしまうとゴミとなり、森に悪い影響を与えてしまうので、すべて回収しましょう。また、トラップをしかけてもいいかの確認は事前に必ず確認してくださいね。

今回はカブトムシをゲットできる方法と場所について解説してきたが、昆虫採集で最も重要なのは彼らの生態を知ることなのです。

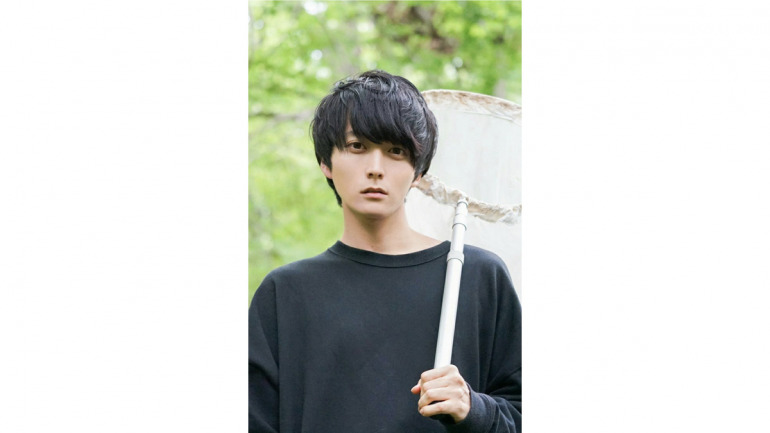

昆虫ハンター・牧田 習

1996 年、兵庫県宝塚市出身。2020 年に北海道大学理学部を卒業。同年、東京大学大学院農学生命科学研究科に入学、現在、博士課程 在学中。昆虫採集のために 14 ヵ国を訪れ、9 種の新種を発表している。

「ダーウィンが来た!」(NHK)「アナザースカイ」 (NTV)などに出演。現在は「猫のひたいほどワイド」 (テレビ神奈川)にレギュラー出演中。昆虫をテーマにしたイベントにも多数出演している。

著書:「昆虫ハンター・牧田習のオドロキ !! 昆虫雑学 99」(KADOKAWA)、「昆虫ハンター・牧田習と親子で見つけるにほんの昆虫たち」(日東書院本社)好評発売中。

Instagram・Xともに@shu1014my

文・撮影/牧田習

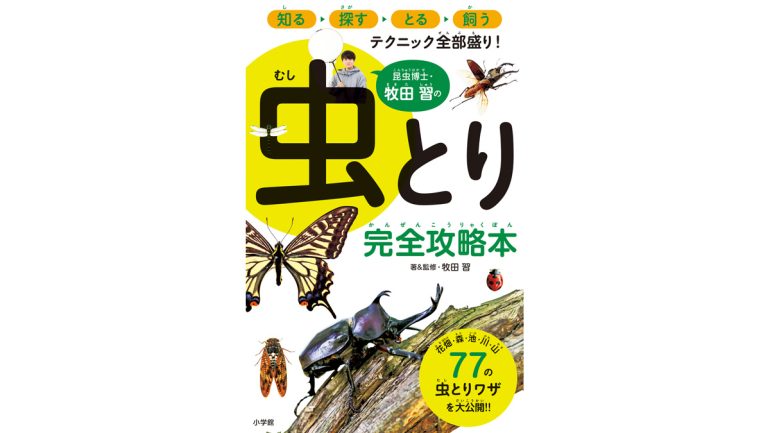

「昆虫採集」のすべてがわかる!イケメン昆虫博士がガイドする虫とりの完全攻略本、発売中!

いよいよ、始まる夏休み。カブトムシやクワガタが好きな子どもたちが楽しみにしていた季節が到来します。昆虫採集の楽しみと言えば、虫をつかまえることにあります。憧れて続けてきたカブトムシを手にしたときの興奮、意外な場所でたくさんのクワガタを発見した時の胸の高鳴り。子どもの頃、体験したこのワクワクは一生の思い出として残り続けます。

ただ、狙った虫をつかまえるためには、それなりの情報や技術も必要です。カブトムシやクワガタもつかまえるにはそれなりのコツが必要であるがゆえに、挑戦しがいがあるのです。一方で、樹木を傷つけたり、照明をつけて大量に捕獲したりするなど、ルールを守らない人も増えているのも事実で、そもそもルールを知らないという人も増えています。

そこで、虫とりが大好きな子どもたちのために、楽しくて正しい虫とりの方法を指南する最新のガイドブックを作りました。ガイド役は、NHK Eテレなどでも活躍しているイケメン昆虫博士の牧田習さんが担当。牧田さんならではの視点と知見をフルに活用した、実践的で楽しい虫とりのハウツーを余すところなく、紹介しています。

本書では、春から秋にかけて採集できる代表的な昆虫(チョウ、テントウムシ、カブトムシ、クワガタ、カマキリ、セミ、ホタル、水生昆虫、カメムシ、コガネムシ、カミキリムシ、タマムシ、バッタ、ナナフシ、トンボ、オサムシなど)の、見つけ方、探し方、捕り方のテクニックをわかりやすく解説。初心者でにもやさしい実用的な情報から、ちょっとマニアックな採集テクニックまで網羅した、最新の昆虫採集マニュアルとなっています。

しかも、虫とりに行く時に携帯するのにちょうどいいポケットサイズなので、とても使いやすいのもポイントです。子どもたちの自由研究にも役立つ楽しいガイドブック。保護者の皆さんにも子どもの頃を思い出しながら、読んでほしい虫とりの全部入りガイドブックです。

子どもに虫とりに連れて行ってほしいと言われ、困り果てているお父さんたちにも読んでいただきたいポケットサイズのガイドブックです。昆虫採集は今も昔も、子どもたちからの定番趣味として大人気。子どもの好奇心を大事に育んでいくのにも最適な一冊です。お子様へのプレゼントにもおすすめです。

著者プロフィール

牧田習(まきた・しゅう)

博士(農学)。1996年、兵庫県宝塚市出身。2020年に北海道大学理学部を卒業。同年、東京大学大学院農学生命科学研究科に入学し、2025年3月に同大学院博士課程を修了。これまで14か国を訪れ、9種の新種を発見している。『趣味の園芸、やさいの時間』(NHK)、『猫ねこのひたいほどワイド』(テレビ神奈川)にレギュラー出演するなど、テレビやラジオ、雑誌で活躍。昆虫をテーマにしたイベントにも多数登壇している。著書に『昆虫ハンター・牧田習と親子で見みつけるにほんの昆こん虫ちゅうたち』(日東書院本社)などがある。Instagram・Xともアカウントは@shu1014my

書籍情報

『昆虫博士・牧田習の虫とり完全攻略本』

著者:牧田 習

定価:1,210円(本体1,100円+税)

【Amazonで買う】

【楽天ブックスで買う】

●本書の構成・目次

・はじめに&この本の使い方かた

・虫むしとり道具 のきほん装備

・虫むしとりのきほんワザ10

・正しい昆虫の持もち方かた

【採集編】

花に集まる虫をとろう!

樹木に集まる虫をとろう!

倒木&朽ち木に集まる虫をとろう!

草むらに集まる虫をとろう!

葉っぱに集まる虫をとろう!

落ち葉に集まる虫をとろう!

吹き上げ採集って何?

ふんに集まる虫をとろう!

外灯に集まる虫をとろう!

泥地に暮らす虫をとろう!

池に暮らす虫をとろう!

川に暮らす虫をとろう!

トンボをとろう!

【トラップ編】

フルーツトラップのしかけ方

バタフライトラップのしかけ方

衝突板のしかけ方

落とし穴のしかけ方

腐肉トラップのしかけ方

ライトトラップのしかけ方

【飼育編】

カブトムシの飼い方

クワガタムシの飼い方

オサムシの飼い方

スズムシの飼い方

コガタノゲンゴロウの飼い方

ヤゴの飼い方

【コラム】

危険生物図鑑

昆虫標本の作り方

構成/DIME編集部

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE