アトピー性皮膚炎は「治らない病気」といわれてきた。しかしこの5~6年で治療環境が変わってきたことで、「治る病気」と言える可能性が高まってきたという。他の疾患では類を見ないほどの勢いで変化している印象があると、治療に携わる獨協医科大学皮膚科学講座主任教授である井川健医師が述べている。果たして、どのように変化しているのか。近畿大学医学部皮膚科学教室主任教授の大塚篤司医師に聞いた。

アトピー性皮膚炎の治療実態調査

製薬企業のサノフィによれば、アトピー性皮膚炎に適応する、原因物質を標的とした分子標的薬が日本で初めて登場したのが、2018年のこと。それ以来、5~6年の間にアトピー性皮膚炎治療の選択肢は広がっているという。

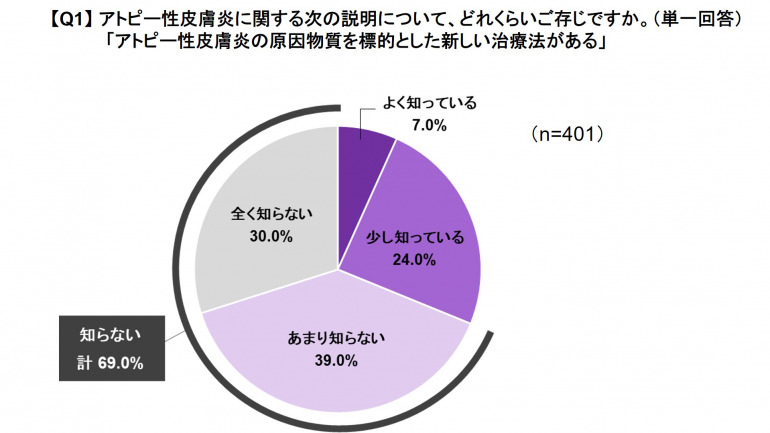

しかし同社が昨年9月に行った、20代から60代の男女500名のアトピー性皮膚炎患者を対象にした「アトピー性皮膚炎の治療実態調査」では、中等症以上の患者の69.0%が「アトピー性皮膚炎の原因物質を標的とした新しい治療法があることを知らない」と回答した。

また患者の約7割はアトピー性皮膚炎を「症状がくりかえす病気」と回答しており、「よい状態をキープできる病気」とは考えていないことがわかった。

この調査結果から、治療をあきらめる患者もいるのではないかとの懸念がある。

調査結果を受け、井川医師は「変化がない時期がとても長かったので、患者さんが新しい治療法が出てきていることをご存知ないというのも当然の結果と言えます」と述べている。

アトピー性皮膚炎の治療環境の変化

アトピー性皮膚炎の治療環境はどのように変化しているのか。最新の動向について大塚医師にインタビューを行った。

――アトピー性皮膚炎の治療方法がここ数年の間に変化したと聞きました。どのように変化したのでしょうか。

「アトピー性皮膚炎要因は良くなったり悪くなったりを繰り返す掻痒(そうよう/かゆみ)のある湿疹を主な症状とした病気です。アトピー性皮膚炎が起こったり悪くなったりするのは、免疫の異常で起こる炎症『タイプ2炎症』、乾燥肌による『バリア機能異常』、『かゆみ』の3つが関連しあい、悪循環に陥ることが要因といわれています。

これまでは『タイプ2炎症』にはステロイド外用剤、『バリア機能異常』には保湿剤、『かゆみ』には抗ヒスタミン薬とそれぞれの要因にあわせた対策を行ってきましたが、症状の重い患者さんの治療には限界がありました。2018年にこれら3つの要因すべてに関連するたんぱく質、IL(インターロイキン)-4、IL(インターロイキン)-13をブロックする作用がある『デュピクセント』という注射薬の治療薬が登場し、それ以降、ここ数年の間にデュピクセント同様、アトピー性皮膚炎を形成する3つの要因にターゲットを絞ってアプローチができる飲み薬などの治療薬も出てきたことで、治療の選択肢が大きく広がりました」

――従来の治療方法にはどのような課題があったのでしょうか?

「ほとんどの患者さんはステロイド外用剤を適切な量を適切な塗り方で塗れば症状が改善します。しかし、それでもなかなか良くならない症状の重い患者さんもいます。そういった中等症以上の症状の重い患者さんには、従来の治療方法では、症状がひどいときにはステロイド外用剤のランクを強くして、生活に支障が出ないように医師が頑張って乗り切るというようなことしかできませんでした」

――新しい治療薬の登場により、どのような変化が起きましたか?

「アトピー性皮膚炎の症状がないくらいの状態まで持っていけることが可能になりました。今まで治療の手がなかった中等症以上の方に、手段として新しく明らかに効果がある治療法となったのです。

また、これまでは新しい治療薬が小児のアトピー性皮膚炎治療では適応外でしたが、2023年9月に生後6ヶ月以上の患者さんに『デュピクセント』が適応拡大になり、小児のアトピー性皮膚炎治療においても新たな打つ手ができました」

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE