すしサンプルや魚の模型を使って漁業や食品ロスの課題を知る

人々が生活していく上で、土台となるのは自然や環境。私たちが快適に過ごす一方で、自然や生態系が破壊されている事実がある。持続可能な社会を作ること、その意識を持つことは、“ウェルビーイング”でも重要な視点といえる。

大手回転すしチェーン・くら寿司が6月11日、埼玉県さいたま市立島小学校で、『お寿司で学ぶSDGs』の出張授業を開催した。くら寿司は、漁業の持続可能な発展や限りある海洋資源の保全に向け、10年以上前から漁業創生の取り組みを進めている。

同授業はその一環で、回転すしという身近な題材から水産業や食をめぐる課題の解決方法を子どもたちと一緒に考える。SDGsの目標の中の、12「つくる責任つかう責任」、14「海の豊かさを守ろう」、17「パートナーシップで目標を達成しよう」をテーマに授業内容を構成している。今回は、「SDGsの視点」からウェルビーイング施策に取り組むくら寿司の、出張授業の様子を紹介する。

SDGs学習に特化した出張授業は、大手回転すしチェーンでは初の試み。2022年にスタートし、これまでに北海道から九州・四国まで全国37都道府県の144校で授業を行っている。2020年度に学習指導要領が改定され、「持続可能な開発のための教育(ESD)」の理念が組み込まれ、学校現場でもSDGs教育の導入が推進されている。

今回の出張授業は、島小学校の4年生・5クラス139人が受講した。午前と午後で2クラス、3クラスと分け、SDGsをテーマに2コマに渡って授業を開催。くら寿司の広報担当が、児童たちにレクチャーしていく。

授業では、「SDGs」に関する難しい言葉の解説などは行われない。1コマ目では、すしサンプルや魚の模型を使いながら、「お魚が食べられなくなる未来」を、実際に体感していく。例えば、たくさんの種類のネタがのっているおすしの桶を見せた後、ネタがほとんどのっていないすし桶を見せる。現在はたくさんの種類のネタを食べることができていても、将来的には食べられるネタ(魚)が減少してしまうことを視覚的にアプローチ。「なぜ、ネタが少なくなってしまうのか」、児童たちに関心を持たせる。

また、班に分かれて魚の模型に触れた後は、「低利用魚」について問題提起する。児童たちが実際に触れた魚の中には、すしネタとしては適さない魚や、ニザダイやシイラなど珍しい魚も用意されており、こうした魚が「低利用魚」と呼ばれていることを知ってもらう。世界に魚は約15,000種いるといわれているが、その中でよく食べられる魚は約500種。そのため漁業で網にかかる魚の中には「低利用魚」もたくさん引っかかってしまう。この「低利用魚」だけを網から選別するのは至難の技で、漁師に負担がかかる。かといって、廃棄してしまうと海の資源を無駄にしてしまうことになる。

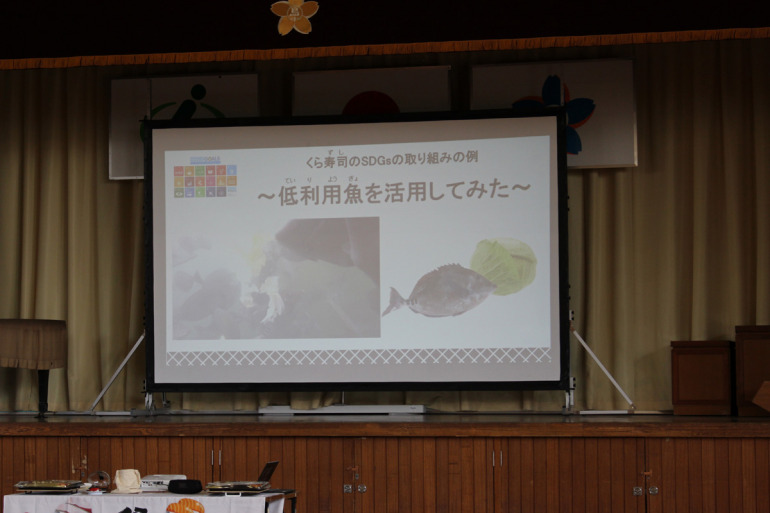

こういった問題を子どもたちに知ってもらった上で、くら寿司が行う「低利用魚」の活用事例を紹介する。例えばくら寿司では、「低利用魚」も一緒にまざった魚たちを漁師から丸ごと買い取り、「低利用魚」を自社加工センターで加工して販売。また、海藻を主食とすることから「磯焼け」の原因とされ、身に独特のにおいがあるため商品化へのハードルが高いニザダイも、餌にキャベツを与えることで臭みを軽減し、販売できるよう工夫している。

「低利用魚」の活用法を知った児童たちは、2コマ目で「食品ロス」の問題を学ぶ。一匹の魚が食用として使用される部分は40%のみで、残りの60%は何もしなければ廃棄となってしまう。くら寿司では自社加工センターで加工する魚を100%使い切るための「さかな100%プロジェクト」を行っており、残りの60%をすしネタ以外の海鮮丼やコロッケに活用。さらに骨を養殖魚の餌の一部に再利用するなど、捨てることなく100%使い切っている。

(「さかな100%プロジェクト」を解説し食品ロス軽減の取り組みを伝える)

(「さかな100%プロジェクト」を解説し食品ロス軽減の取り組みを伝える)

また、店舗の回転レーンにも工夫が。「入店したばかりの客」と、「すでにある程度食べている客」の「満腹度」や「食欲の変化」を数値化し、「何のすしを、どのくらい作って、レ―ンに回せばいいか」を把握しているという。そのため、レーンに流すすしの数を調整することができ、廃棄率を減らすのだ。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE