2024年5月31日に、財務省から4月26日から5月29日までの外国為替平衡操作額が発表された。この外国為替平衡操作とは、いわゆる為替介入のことで、為替相場の急激な変動を抑え、安定化を図ることを目的としている。

為替介入は財務大臣の権限において実施され、日銀は財務大臣の代理人として、その指示により実務を遂行。原資には、財務省所管の「外国為替資金特別会計(外為特会)」の資金が使われる(https://www.smd-am.co.jp/market/ichikawa/2024/05/irepo240507/)。

そんな今回の介入に関して、三井住友DSアセットマネジメント チーフマーケットストラテジスト・市川雅浩氏による分析リポートが届いたので、その概要をお伝えする。

4月26日から5月29日までの介入額は約9.8兆円と、ドル売り・円買い介入としては過去最大

財務省は5月31日、外国為替平衡操作の実施状況を発表。4月26日から5月29日までの外国為替平衡操作額は9兆7,885億円だったことを明らかにした。

ドル円は日本時間の4月29日午後と5月2日早朝、ドル安・円高方向へ急速に進む場面がみられ、市場では政府・日銀が為替介入を実施したとの見方が浮上したが、財務省の発表は、実際に介入が行なわれたことを裏付けるものとなった。

市場では当時、介入規模は2日間で計8兆円強と推計していたが、実際の介入額は、それを大きく上回った。

また、2022年9月から10月の円安局面で、政府・日銀は3回のドル売り・円買い介入を実施。総額は約9.2兆円に達したが、今回はこれも上回り、ドル売り・円買い介入としては過去最大の規模となった。

そこで以下、政府・日銀が巨額の為替介入に踏み切った意味合いを考察する。

■4月は輸入物価も原油価格も前回の介入時よりも落ち着いていたが当局は円安加速を強く警戒

4月当時を振り返ると、ドル円は3月下旬からおおむね1ドル=151円台での推移が続いていたが、4月10日に発表された3月米消費者物価指数(CPI)が予想を上回る伸びとなったことを機に、ドル高・円安が進み始めた。

その後、4月25日、26日の日銀金融政策決定会合で現状維持が決定されると、円売りが膨らみ、ドル円は4月29日に一時160円17銭水準をつけた。

なお、4月10日に発表された3月の輸入物価指数は前年同月比で1.4%の上昇、WTI原油先物価格は4月に入り、1バレル=85ドル台を超えてきていた。

ただ、前回介入が実施された2022年は、輸入物価指数が7月に前年同月比で49.5%上昇し、WTI原油先物価格は3月から7月まで100ドルを超えていたので、これらに比べると、4月はまだ落ち着いた数字ではあったが、当局は一段の円安の加速に警戒を強めていたと推測できる。

■介入効果でボラティリティは低下、再介入の手掛かりは、ドル円の水準ではなくボラティリティの動向

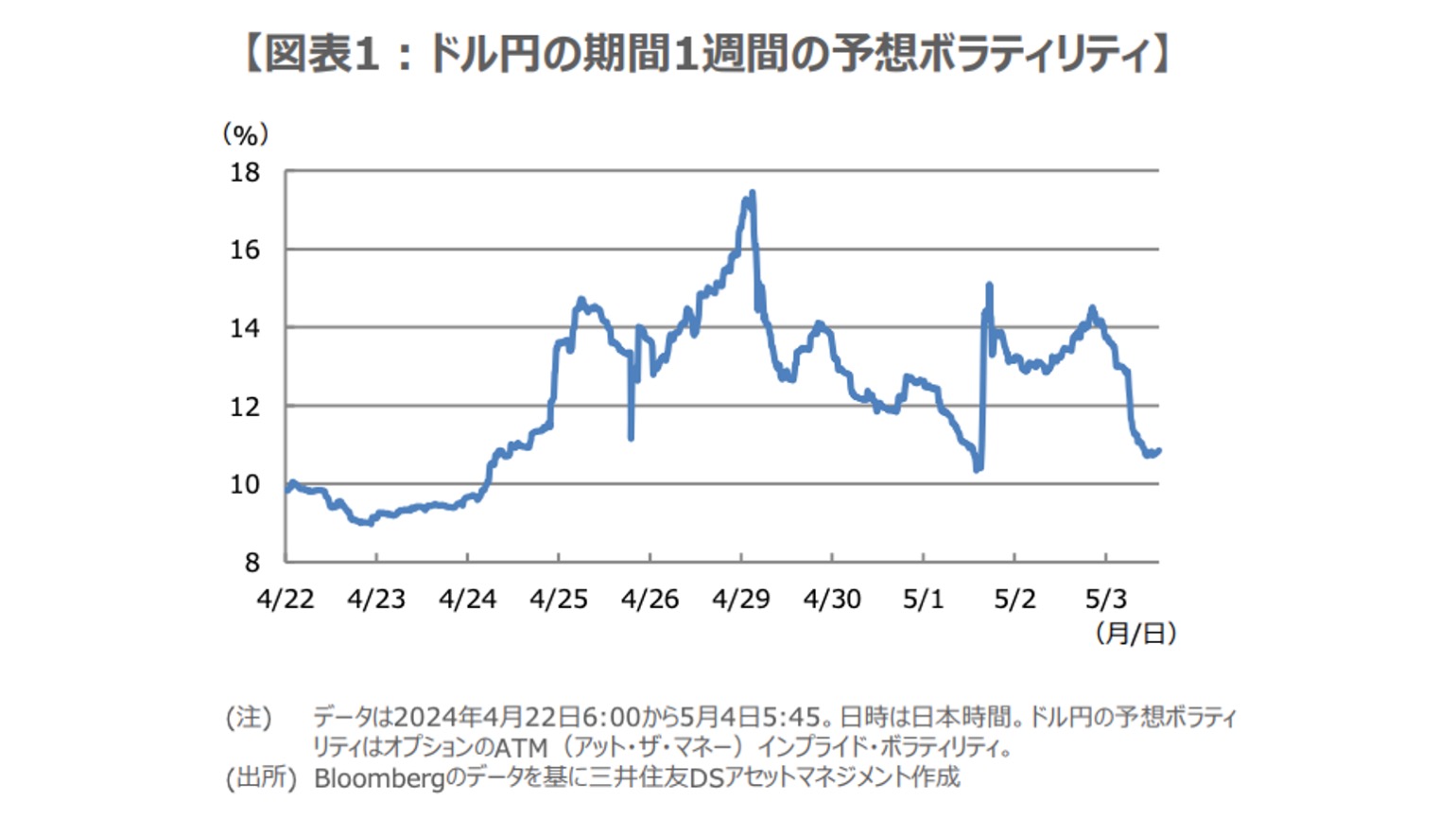

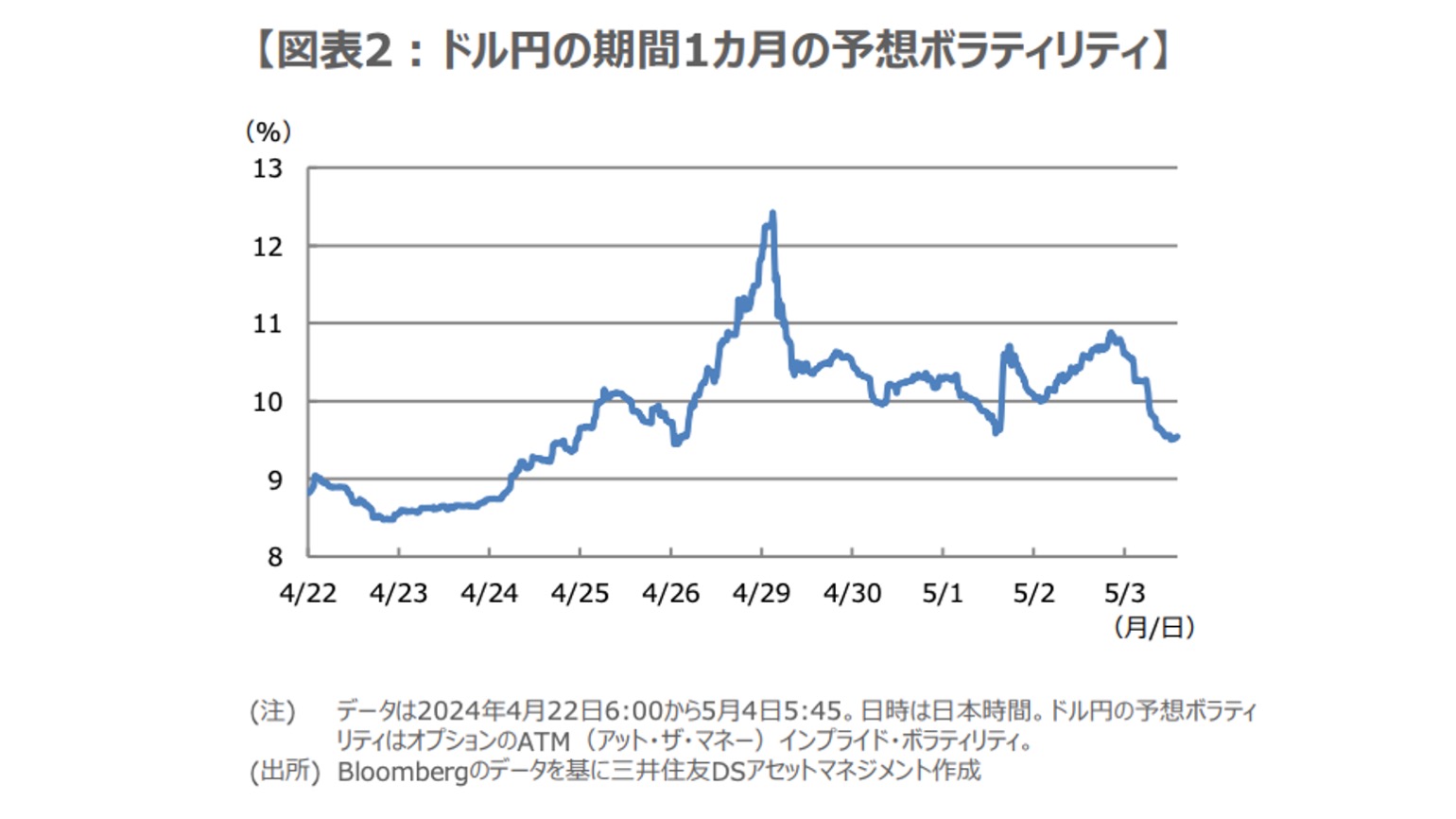

最終的な為替介入の判断は、ドル円の特定水準ではなく変動率(ボラティリティ)だったと考える。4月29日前後の期間1週間と1か月の予想ボラティリティの推移をみると、2ケタを大きく超えるか否かが判断の1つの目安になっているように見受けられる(図表1、図表2)。

もちろん、これが唯一の基準とは限らないが、この先、再び介入が実施される可能性を考える上で、ある程度、参考になると思われる。

現在、期間1週間と1か月の予想ボラティリティは、それぞれ7%台、8%台で落ち着いており、ボラティリティの過度な上昇の抑制を目的とする為替介入は一定の効果があったと判断できる。

今回、当局は巨額の為替介入を実施したが、背景には、円安に歯止めが掛からなかった場合の国内物価や経済への影響に対する強い警戒があると考えられ、ドル円のボラティリティ急騰時に再度介入が実施されることは十分想定される。

構成/清水眞希

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE