足音にドアの開閉音、テレビの音量、洗濯機を回す音など、日常生活を送る上で否応なく発生する生活音。その音への過敏さには個人差があり、特に耳の聞こえが異なる親と子が同居している場合、困りごとが生じるケースは多いのではないだろうか?

サウンドファンはこのほど、「親子の同居で発生する“生活音の困りごと”に関する実態調査」を実施し、その結果を発表した。

親子の同居における“生活音の困りごと”に関する実態

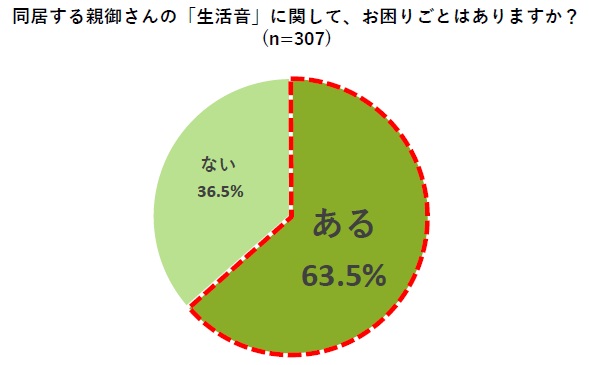

65歳以上の親と同居している人に、親の「生活音」に関して困りごとがあるか聞いたところ、半数以上の63.5%が困りごとを抱えていることが判明した。

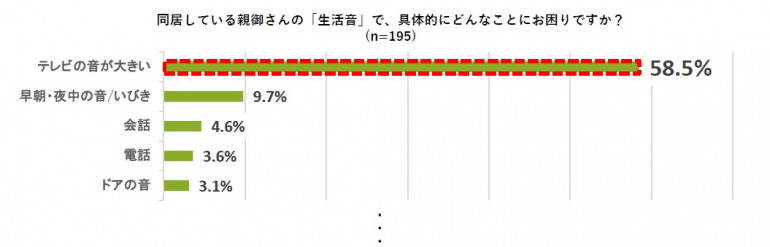

また、困りごとがあると回答した人に具体的な困りごとを聞くと、「テレビの音が大きい」が最も多く半数以上の58.5%を占めた。次に多かった「早朝・夜中の音/いびき」(9.7%)と比較すると、圧倒的に「テレビの音が大きい」ことに困っている人が多いという結果となった。

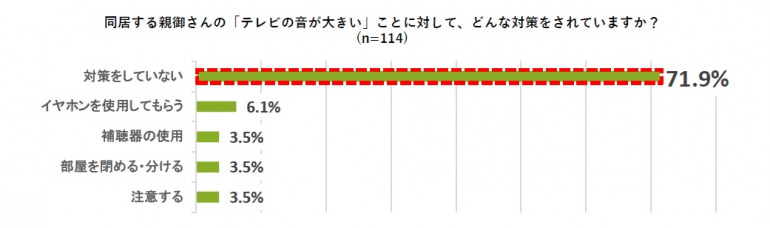

さらに、親の「テレビの音が大きい」ことに困っている人へ、何か対策を行っているか聞いたところ、7割以上の人が「何も対策をしていない」と回答。「忍耐強く我慢する」という声が散見された。その他には、「イヤホンを使用してもらう」(6.1%)や「補聴器の使用」(3.5%)など、聴こえを補助するものを使用して対策している人が多いことがわかった。

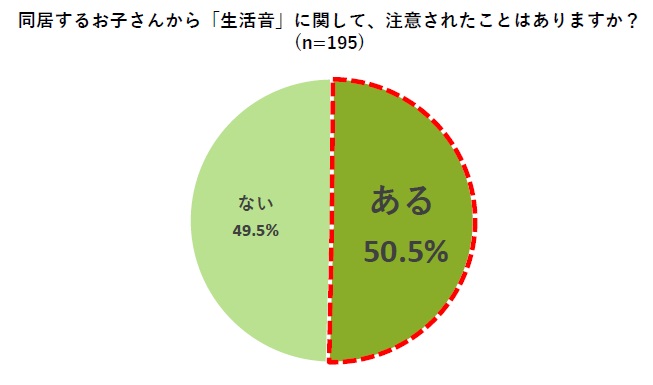

次に、子どもと同居をしている50歳以上の人に「生活音」に関して、子どもから注意されることがあるか聞いたところ、注意されたことが「ある」と「ない」の割合がほぼ半分ずつという結果になり、親の「生活音」に困りごとを抱えている割合(63.5%)と比較すると、少ないという結果になった。

■実態調査への考察

・親子との同居において、5割以上の人が親の「テレビの音が大きい」ことに困っており、そのうち、7割以上がその困り事に対して、対策が全くできていない状況。

・特に対策等していないからか、親からは子どもから「注意を受けない」という人がほぼ半数おり、これは、気が引けて注意することができていない子どもと、耳の聞こえに困っていること、テレビの音量が大きくなっていることに気づいていない親との間で、お互いの想いがすれ違ってしまった結果であると考えられる。

■聞こえの専門家 田中智子氏の調査に対してのコメント

・田中氏はテレビの音が大きい問題に対しての対策として、「対策をしていない」「イヤホンを使ってもらっている」について、「対策をせず大きな音を聞き続けていると、ドアを閉めていても家の外まで音が聞こえるなどで近所トラブルに発展した、というお話も聞きます」とコメント。さらに「イヤホンですと、知らず知らずのうちに音量を上げがちになってしまい、必要以上に大きな音が耳に入ってしまうこともありえます」という。

・「聞こえが悪くなった場合、ご自身では気づいていないケースが多いので、テレビの音が大きすぎるなど周りの人が気づいた場合は、耳鼻咽喉科への早めの受診をおすすめします」と警鐘を鳴らした。

・そして「難聴になる前に日頃から大きな音を聞きすぎず、耳に優しい生活を送ることが大切です」と語った。

<調査概要>

両親との同居においての生活音の問題に関する実態調査

調査期間: 2024年4月8日〜4月15日

アンケート対象者:30代以上の男女

有効回答:307名

株式会社プラスアルファ・コンサルティング提供

テキストマイニングマイニングツール『見える化エンジン』調べ

子どもとの同居においての生活音の問題に関する実態調査

調査期間:2024年4月8日〜4月15日

アンケート対象者:50代以上の男女

有効回答:107名

株式会社プラスアルファ・コンサルティング提供

テキストマイニングマイニングツール『見える化エンジン』調べ

出典:株式会社サウンドファン

構成/こじへい

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE