毎年3月、アメリカ・テキサス州オースティンで開催される世界最大級の音楽・映画・テクノロジーを含むクリエイティブの祭典「South by Southwest(サウス・バイ・サウスウエスト。以下、SXSW)」。

このSXSWの「Innovation Awards(イノベーション・アワード)」で、今年日本で唯一ファイナリストに選出された取り組みがある。電通グループの社内組織「Dentsu Lab Tokyo」とNTT人間情報研究所、WITH ALSが共同で技術開発を行なうプロジェクト「Project Humanity」だ。筋肉を動かした時に発生する電気信号を読み取りデジタル空間のアバターを自由に操作することを可能にした技術で、ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の身体ハンデを解消する試みである。

Dentsu Lab Tokyoエグゼクティブクリエーティブディレクターの田中さんに話を聞いた。

Dentsu Lab Tokyoエグゼクティブクリエーティブディレクター

Dentsu Lab Tokyoエグゼクティブクリエーティブディレクター

田中直基さん

大学・大学院では、マテリアルエンジニアリングを専攻。現在は、コピー、映像、デザイン、テクノロジー、コンテンツ開発など、課題に適した手段を組み合わせニュートラルに企画、課題解決を行うクリエイティブ・ディレクター。主な仕事に、TOKYO2020パラリンピック開会式 クリエーティブプランナー、AIによるラベリングから逃れるためのカモフラージュ「UNLABELED」、アンドロイドタレント「マツコロイド」など。

世界最大級のクリエイティブの祭典SXSWでも大盛況だった「Project Humanity」

田中:SXSWイノベーション・アワードのインターフェースデザイン部門にて、ファイナリストに選出されました。同部門で日本のプロジェクトがファイナリストに選ばれるのは、今回が初めてとなります。SXSWでも手応えがすごく良く、「Innovation Awards」のグランプリに名前を呼ばれる準備をしていたのですが……残念ながら他にも素晴らしいプロジェクトがあったようで(笑)。

それでも「Project Humanity」が多くの企業や団体に興味を持ってもらえることができました。実際に筋電を使ってアバターを操作した人の「これはスゴイ」という声を聞くことができましたし、共同でプロジェクトを推進したいなどの声もたくさんいただきました。実際に体験してもらうことで私たちのテクノロジーの可能性を感じてもらうことができたと思っています。

SXSWの様子

SXSWの様子

Dentsu Lab Tokyoにとって「Project Humanity」は、そのベースとなるプロジェクト「ALL PLAYERS WELCOME」の中で進めるプロジェクトの一つ。「ALL PLAYERS WELCOME」は世界に2億人いる身体的にハンデを背負った方々の「クリエイティビティ」や「才能」を享受することで、この世界をもっとみんなにとってより良い世界にしたい、そういうプロジェクトです。

様々な企業のテクノロジーやプラットフォームと組み合わせることでもっと大きなことができると思っています。その一歩がSXSWでは得ることができました。

――改めて「Project Humanity」、そして「ALL PLAYERS WELCOME」とはどのようなプロジェクトなのか教えていただけますでしょうか

田中:私が東京パラリンピックの開会式にも携わらせてもらったこともあり、パラアスリートやパラパフォーマーの方々と長い時間を過ごしました。今の社会では、身体に障害があるとすぐにプレーヤーから退かざるを得ない傾向があると思います。やっぱり社会は強い人のための仕組みなっているので。

でも、身体に障害があることと、クリエイティビティや発想力があることには、相関性がないですよね。であれば、それを生かせる道具やシステムがあって、社会がちょっと寛容になれば彼らの才能は世界のためになる。

「すべての人がプレーヤーなら世界はもっとよくなる」、その思いから「ALL PLAYERS WELCOME」は誕生しています。

障害がある人のためのツールって彼らに何かを「与える」というスタンスが多い中、このプロジェクトは彼らの能力を「享受したい」というのが目的です。

Dentsu Lab Tokyoのエグゼクティブクリエーティブディレクターであり、自身もクリエイターの第一線で活躍する田中さん

Dentsu Lab Tokyoのエグゼクティブクリエーティブディレクターであり、自身もクリエイターの第一線で活躍する田中さん

ALS患者は体が動かせないという常識を覆すプロジェクト

田中:こうして始まったのが「ALL PLAYERS WELCOME」プロジェクトです。

2016年6月、ALS患者でありながらアーティストして活動する武藤将胤さんと共に開発した「目の動き」のみでライブ演奏ができる3種のツールを開発しました。

しかし、本当は、身体性にもっと近いインターフェースがあるといいなとずっと思っていました。そんな時、いつも共同で開発を行う良きパートナーであるNTT人間情報研究所さんの「筋電」の技術に出会ったんです。見た瞬間、ピンときました。「コレだ!」って(笑)。

――「筋電」とは、あまり聞きなれない言葉ですよね

田中:人間は筋肉を動かすために微量な電流を発生させるんです。手も足も、すべての筋肉がそうです。それが「筋電」です。

じゃあALSの人はどうなんだろうと思ったんです。ALSは体を動かすことができません。でも、彼らの筋肉からも電気信号を取れるかもしれない。もし取れたら絶対に面白いことができる。

それで実際にALS共生者でもある武藤将胤さんに協力してもらって試したところ、動かそうと手に力を入れてもらったら実際に電気信号が出ているんです。「ALSの人でも筋電が取れる!!」ってわかると、すぐにインターフェースは思いつきました。

こうして始まったのが「Project Humanity」です。

NTT人間情報研究所、武藤さんが代表を務めるWITH ALS、そして「Dentsu Lab Tokyo」の協働プロジェクトになっています。

現在では首、両手足の計6か所にセンサーを取り付けて筋電を読み取りデジタルアバターに移送する。例えば、右手を動かしたらアバターの右手が上がる。アバターのモーションの種類を選択することで様々な動きをイメージして再現することができます。

――このシステムは健常者に向けたデバイスにも展開する可能性はあるのですか

田中:可能かどうかで言えば可能ですが、現在は考えていません。

世間ではホーキング博士をはじめALS患者は体が動かせないという常識がある。このプロジェクトではその常識を変えられるのではという仮説からはじまっています。武藤さんの筋電を測定したときに聞いたのですが、武藤さんの場合、健常者よりもALS患者の方が筋電にノイズが入らずクリアに読み取れることも驚きでした。武藤さんは、健常者よりもこのシステムを上手に使えるんですよね。

障害がない人に向けて筋電を使った自動運転システムなども可能性としてはありますが、あえて既存の利便性を筋電に置き換える必要があるのか、色々と問題はありますからね。

――では、ALS患者向けの今後はどのような展開を考えているのでしょうか

田中:汎用化ですね。筋電のインターフェースを他のプラットフォームやシステムにも適応させていきたい。既存のプラットフォームと組めば、筋電でゲームをしたり、eスポーツだって可能です。教育ツールや働くためのツールにもなりうる。社会的・経済的自立性をもっと発展させることができるかもしれないと思っています。

そういう意味ではSXSWで多くの企業からパートナーになりたいという申し出を受けることができたので、今後、様々な形で「Project Humanity」の展開を見せていけると思いますよ。

Dentsu Lab Tokyoの強みは「自由なデジタルクリエイティブ」

――Dentsu Lab Tokyoは「ALL PLAYERS WELCOME」のために結成された組織ではないんですよね?

田中:そうなんです! そこを勘違いされると僕も仲間に怒られてしまいます(笑)。

Dentsu Lab Tokyoの立ち上げは今から10年前、2014年です。

当時、電通にはCDCという部署があり、そこのデジタルチームのメンバー10人くらいで立ち上げたのが始まりでした。広告会社はコピー、デザイン、映像と半世紀近い歴史を刻んできたのですが、その制作プロセスでは作れないものを作るということが目的でした。

クリエイティブやテクノロジーを使ってなんでも作る、どんな表現も可能にするデジタルクリエイティブの考えを体現する組織としてDentsu Lab Tokyoがはじまりました。

UNLABELED(アンラベルド)

UNLABELED(アンラベルド)

株式会社Qosmo と共に立ち上げた「AI によるラベリングから逃れるためのカモフラージュ」するテキスタイルレーベル

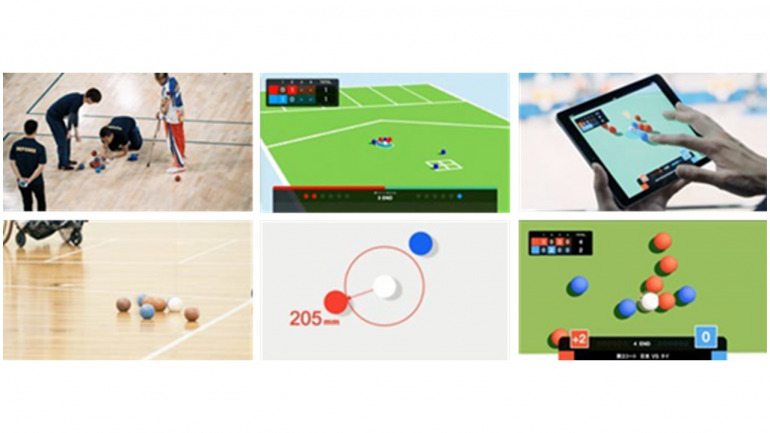

PARA-SPORTS LAB. : BOCCIA RULER

PARA-SPORTS LAB. : BOCCIA RULER

ボッチャを初めて観戦する人でも直感的に試合を理解して競技を楽しめる、中継システム

――これまでの話を聞いていると何か大きなことをしようと考えている組織にも思えましたが、テクノロジー集団でもあるんですね

田中:「ALL PLAYERS WELCOME」のように目的やパーパスから始めるプロジェクトもあれば、このテクノロジーにはこういう可能性がるかもしれないとテクノロジー起点のものもある。この両方を行ったり来たりしながら組織全体が動いている。

でも、この往復がクライアントの課題解決につながっている。テクノロジーだけでも、理念だけでもないところがチームの強みです。

紙で伝えられないもの、映像では表現できないもの、そういった新しいクリエイティブで面白いものを作っていく、今も立ち上げ当時の「デジタルクリエイティブ」の考えは変わっていません。

これからも新しい表現を追求していきたいですね。

取材・文/峯亮佑 撮影/篠田麦也

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE