■連載/阿部純子のトレンド探検隊

カカオ豆の未活用部分に存在していた「宝の山」

明治は、フルーツとしてのカカオの可能性を追求する取り組み「ひらけ、カカオ。」を推進する中で、美容にまつわる成分「カカオセラミド」の素材化に世界で初めて成功したと発表した。

「チョコレート原料として活用してきたのはカカオの一部で、皮の部分のカカオハスクは加工段階で取り除かれ有効活用されていません。発酵エネルギーとなるカカオパルプ(果肉)と合わせてもカカオの実の約3割しか価値に転換されていないのが現状です。そこでフルーツとしてのカカオのすべての可能性を追求する、明治の挑戦のスローガンが『ひらけ、カカオ。』です。

カカオに携わる全ての方々を明るく幸せに、というのがメインコンセプトですので、明治が中心となりながらも我々だけで収めることなく、各企業、各国にご協力をいただき体制を組みながら進めていきたいと思っています」(明治 代表取締役社長 松田克也氏)

今回発表された「セラミド」は、健康食品、化粧品などに使われている、近年非常に注目されている機能性素材。

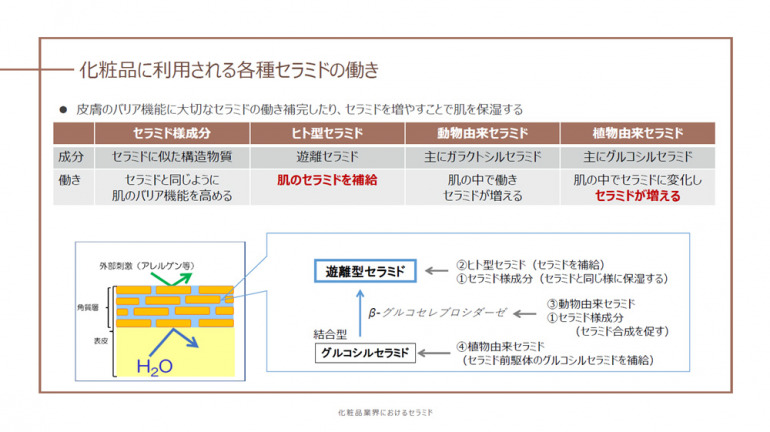

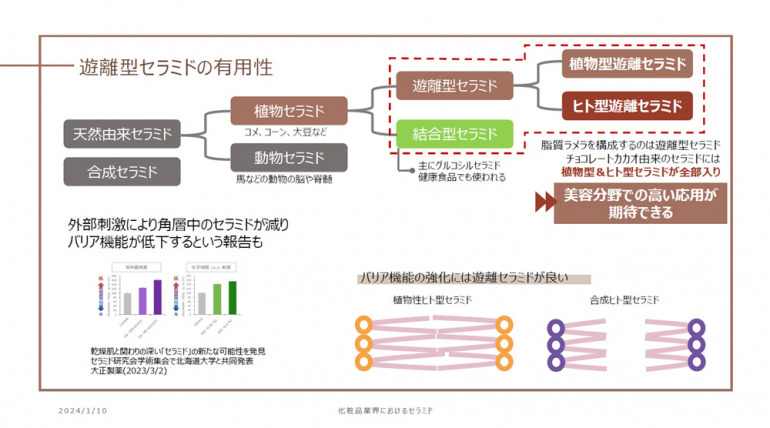

健康食品、化粧品で使用されている植物セラミドは、「グルコシルセラミド」と「遊離型セラミド」の大きく2種類に分けられる。どちらも食べたり、肌に塗ることでスキンケア成分として活用が期待できる素材。

遊離型セラミドは、植物特有の構造を持つ植物型セラミドと、人にも存在するセラミドと同じ構造を持つヒト型セラミドに分類される。

化粧品に利用されるセラミドは、皮膚のバリア機能に大切なセラミドの働きを補完したり、セラミドを増やすことで肌を保湿する役割がある。しかし、植物ではヒト型セラミドの含有量は極めて少なく、化粧品用途では同じ構造の化学合成したセラミドが使われている。

世界におけるセラミドと皮膚における研究は1990 年代より活発化。以降、年々増え続けており、日本はその中でも安定して20% 以上の研究シェアを継続し世界をリードしている。

帝京大学 理工学部 バイオサイエンス学科 古賀仁一郎教授は、植物にはわずかしか含まれていないヒト型遊離セラミドを使った、新しい付加価値を提供する化粧品をテーマで研究を進め、世界で初めてカカオの未活用部位に多くのセラミドが含まれることを発見した。

「カカオの中にグルコシルセラミド、遊離型セラミドが含まれているかを調べるには分析が必要ですが、植物のセラミドは正確に定量分析できない等の問題点がありました。しかし今回これらの問題を克服して、世界で初めて植物由来セラミドの定量分析技術を確立。この方法を用いて、カカオ由来のセラミド量を測定しました。

代表的な植物由来の素材のセラミド量を比較したところ、チョコレートやココアに使われるのはカカオ豆の胚乳部以外の未活用部位に、他の植物とは比べ物にならないほどはるかに多いセラミドが含まれる特徴的な性質を持っていることを世界で初めて発見しました。

カカオ生産国における未活用部位の利用、サスナブルな原料の利用ということで、グローバルに非常にインパクトがあると考えています。さらに、セラミド素材は、一般的に植物の中では含有量が非常に低いので、抽出コストがかかり非常に高価だと言われていますが、この素材を使えば含有量が高いので、大幅なコストダウンが期待できると考えています。

最先端の技術で詳細な構造解析を行ったところ、セラミドAPという人の肌に存在する遊離型セラミドが、カカオ未活用部位に36%も含まれていることがわかりました。未活用部位が実際に有効利用できると示唆しており、サステナブルという意味も含め、化粧品の活用の可能性が十分にあるのではないかと考えています」(古賀教授)

スキンケアの成分の探索と開発、皮膚への効能研究が専門の「スキンケア成分ハンター」の竹岡篤史氏もカカオセラミドの可能性に注目している。

「コラーゲン、ヒアルロン酸に続き、非常に着目されているのがセラミドです。食用、化粧品分野で非常に多くの応用が進んでおり、アジア圏、北米圏で特に非常に多くの応用がされています。また、以前は合成セラミドがメインでしたが、最近はセラミド研究が進み、天然由来の成分が非常に増えてきて、マーケットの拡大が図られています。

特に着目されているのが、肌の中に実際にあるヒト型セラミドで、これが肌の症状へのバリア機能として非常に重要だとされていて、様々な研究がされています。

古賀先生の研究発表にもあったカカオセラミドは特に着目したい素材。ヒト型と植物型両方含んでいることによって、様々な機能を同時に得ることができるのがポイントで、まさにいいところ取りのセラミドと言えます。

カカオセラミドの研究が進むことで、有効性がさらに見つかる可能性が高い成分として非常に期待をしています。商品としてだけでなく、サステナブル、アップサイクルの観点、グローバルなイノベーションとつなぎ合わせて、生産国と持続続可能な連携をしたものづくりが可能になります」(竹岡氏)

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE