初対面の人や苦手な人といっしょにいる時、一瞬の沈黙が妙に長く感じられることはありませんか? 何か会話をしたいけど、何を話していいかわからない。せっかく話しかけてもらっても、うまい返しができなくてすぐに話が切れてしまった。そんな経験がある人は多いと思います。

そのたびに、「あ~、なんて自分はダメなんだ」と自分を責めてきませんでしたか。仕事でも、プライベートでも、世の中は雑談をする機会にあふれています。だから、「雑談が苦手だ」というマインドを持っていると、思いのほか、ストレスを感じることが多くなります。でも、そうした負の感情であなたの心を満たすのは、

今日でおしまいにしましょう。

ペラペラと饒舌にしゃべることだけが雑談ではありません。あなたは、あなたにできそうなことをやりつつ、ちょっとずつ雑談の技術を身につければよいのです。そんな雑談のテクニックがまとまった書籍『雑談が上手い人が話す前にやっていること』の中から一部を抜粋・編集し、雑談でたくさんモヤモヤを解消するヒントをまとめました。

【雑談力を一生もののスキルに育てるコツ】エレベーターで上司や同僚と鉢合わせしたときに何を話せばいいのか?

トイレで、上司と一緒になったとき。

エレベーターで、上司や同僚と鉢合わせてしまったとき。

こういうシーンが大の苦手という声をよく聞きます。

無言のままでいるのも気まずいし、かといってなんて声をかけていいのかもよくわからない。

数秒でもお互いに無言が続くと、さらに気まずさが倍増します。

なにか話さないとと焦るけど、話すことが出てこない。

こういう「とっさの雑談」が必要な場合では、どうしたらいいのでしょうか。

相手はまったく知らない人というわけではなく、上司や同僚といった見知った仲です。

話をする内容は、落ち着いて考えれば、何かしらは出てくるはずです。

でも、こういうシーンを苦手に感じる人が多いのも事実です。

なぜでしょう。

理由は、「焦るから」です。急に雑談をしないといけないシーンになって、何を話したらいいか、あたふたしてしまう。

では、こういうシーンでも雑談を上手くできる人はどうしているのでしょうか。

実は、話の上手い人は、ネタがポンポン出てくるための「仕組み」をつくっています。

といっても難しい仕組みではなく、とっさのときに取り出せる「鉄板ネタ」のリストを頭の中に入れているのです。

そして、その時々に合わせて、鉄板リストから選択して、その場に合う話のネタをつくっているのです。

これは、誰でもできることです。

実際に私がつくった、おすすめの鉄板ネタリストを紹介したいと思います。

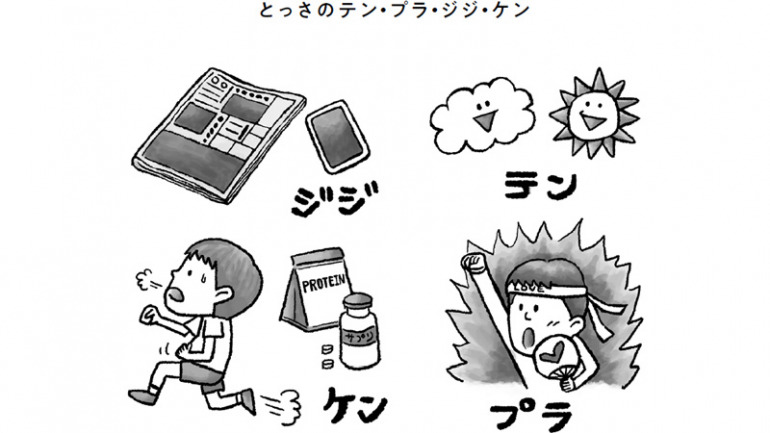

■とっさの雑談での鉄板ネタ4選

話のネタに困ったら、この4つを思い浮かべてみてください。

「テン・プラ・ジジ・ケン」

なにかの暗号のようですが、こういう意味です。

● テン……天気の話題

● プラ……プライベートで熱中していること

● ジジ……時事ネタ

● ケン……健康の話題

この4つが、鉄板ネタです。どれも、とっさに出てきそうなものではないでしょうか。

[テン……天気の話題]

「天気、西から崩れるらしいですよ。明日から出張なのになぁ」

「今日はめちゃくちゃ暑いですね。10分歩いたら汗だくです」

天気の話は、それだけで終わらずに、身近な話題をプラスして話すと、なおいいと思います。

ただし、長く引っ張れる話ではないので、天気を導入にして、身近な話題のほうに話をずらしていくと、雑談が途切れることがなくなり、安心して話ができます。

[プラ……プライベートで熱中していること]

「最近、炭酸水に興味があって、自宅で炭酸水がつくれるマシーンを買いました。○○さんは、何かそういうモノありますか?」

「今日のランチ、近所で海鮮丼を食べたんですが、すごいコスパのいい店でした。●●さんは、最近ランチでどこかおすすめはありますか?」

自分が今、何にハマっているか。これなら、話せますよね。

もしくは、最近体験したことや、気になっていることでもいいと思います。

要するに、あなたがどんなことに興味を持っているかが、少しでも垣間見えるような話だとバッチリです。

自分からプライベート情報を少し開示して、気になっていることを相手にも聞いてみましょう。これは、距離がグッと縮まる可能性があるネタです。

[ジジ……時事ネタ]

時事ネタは、できれば大きく話題になっていることを選ぶのがいいと思います。

マニアックなニュースだと、相手がまったく興味がなかったりすることもあるので、テレビの情報番組で取り上げているくらいの、誰でも知ってそうな話題がおすすめです。

「昨日のサッカー、すごかったですね。まさかドイツに勝つとは思ってもいませんでした!」のような感じです。

[ケン……健康の話題]

「最近、体重が2キロ増えちゃいまして。○○さん、何か運動されてますか?」

「このところ、ちょっと疲れやすくて。何か疲れをとるいい方法はないですかね?」

このような、身近な健康ネタはけっこう使えます。

「3時間しか寝てないので睡眠不足です」など、「体調不良自慢」で盛り上がる人、たくさんいますよね。

どうでしょう。

このような鉄板ネタを用意しておけば、とっさの雑談にパッと使えるイメージ、持ってもらえたでしょうか。

ちょっとした事前準備は必要ですので、意識して、ふだんからネタ集めをしてみてください。

■今すぐ話のネタになるプラスのテーマ5選

「テン・プラ・ジジ・ケン」以外にも、話のネタになりそうなおすすめテーマを紹介します。

● この場所までどうやって来たか(その間に、面白いことは見聞きしたか)

● 好きなスポーツ(自分は熱く語りすぎず、相手の好きなスポーツを聞き出す)

● 休日の過ごし方(映画を観る、本を読むだけではなく、なるべく具体的に)

● 最近の様子(仕事の忙しさやプライベートの充実度など)

● 持ち物(時計、スマホ、ペン、カバンなど)

ポイントは、自分から話しはじめても、同じことを相手にも質問することです。

たとえば、

「私、休日はカラオケに行くのが好きなんですが、●●さんは何をされていますか?」といった感じです。

「私には、話すネタがない」と思っていても、実は話すネタはいろいろあるのです。

話が上手い人は、こういった話のネタを集める工夫を、楽しんでやっています。

〈ポイント〉

まずは鉄板ネタ「テン・プラ・ジジ・ケン」を話題にする。

★ ★ ★

いかがでしたでしょうか?

初対面でも、苦手な人でも、もう怖くない会話が得意じゃない人でも大丈夫! 本書を読めば苦手な雑談がたのしくなる秘けつを学べるはずです。

以下のような「雑談コンプレックス」を持つ方は是非、書店でチェックしてみてください。

●まずもって、何から話したらいいのかわからない人

●「これを話したらどう思われるだろう?」など、相手の気持ちを考え過ぎて話せない人

●「雑談が上手い人は、話が上手い人」(だから、自分は無理)と思っている人

●雑談で失敗した経験が忘れられず、「自分は話ベタ」と苦手意識を抱えている人

●本やYouTubeで話し方を勉強しているが、なかなかうまくいかない人

●社会人になってから、友人以外と雑談することに苦痛を感じている人

●リモートが増えて人との対話・雑談に苦手意識が増した人、もともと苦手な人

●親しくない人と話すとき、チャットはできても、顔を合わせての会話に自信がない人

●天気の話すらできない、対面だと「最初の一言」を話すのが怖い人

●「傾聴力が大事」と言われ過ぎて、つかれている人

●目的のない会話の仕方がわからなくて、苦手を感じている人

「雑談が上手い人が話す前にやっていること」

「雑談が上手い人が話す前にやっていること」

著/ひきたよしあき/アスコム

ひきたよしあき

コミュニケーション コンサルタント。

スピーチライター。

大阪芸術大学芸術学部放送学科 客員教授。

早稲田大学法学部卒業。博報堂に入社後、クリエイティブディレクターとして数々のCMを手がける。

政治、行政、大手企業などのスピーチライターとしても活動し、幅広い業種・世代の価値観、世代間のギャップ、言葉遣いの違いなどを分析し、コミュニケーション能力が高まる方法を伝授する。

また、大阪芸術大学、明治大学、慶應MCCなどで教え、「はじめて『わかった!』と心の底から思えた講義」「一生ものの考える力が身につく」と学生や社会人から支持を集める。

教育WEB「Schoo」では毎回事前予約が約20,000人、朝日学生新聞社「みんなをつなぐ新聞WEB」では、毎回1,200人近い子どもと保護者が参加する人気。

著書に『5日間で言葉が「思いつかない」「まとまらない」「伝わらない」がなくなる本』(大和出版)、『大勢の中のあなたへ』(朝日学生新聞社)、『トイレでハッピーになる366の言葉』(主婦の友社)など。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE