2022年11月に公開。2023年に入ってからメディアなどで取り上げられる機会が増えた生成AI「ChatGPT」。

当初は「レポート提出に利用する大学生がいる」「使ってみたけどピント外れの回答が出てくるので使えない」と言ったネガティブな要素がクローズアップされることが多かったが、最近は企業や自治体でも導入され始めている。

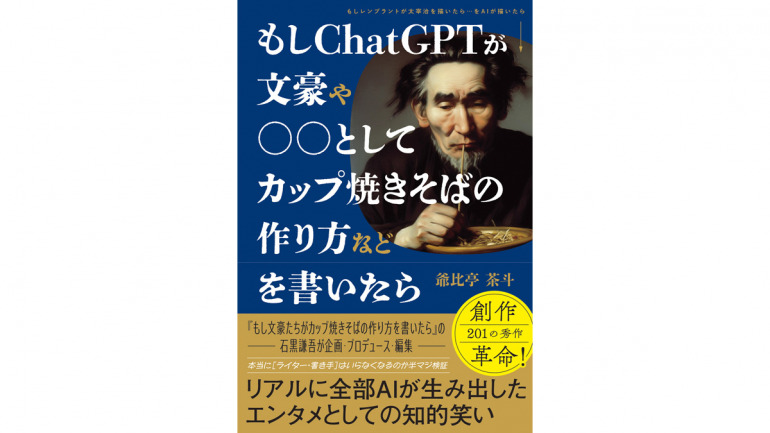

すでに「ChatGPT」にいかにきちんとした解答を出させるかという活用本も数多く出ている。そんな中、人類の叡智であるAIをただただ笑いに昇華することにこだわった本「もしChatGPTが文豪や○○としてカップ焼きそばの作り方などを書いたら」が8月23日に発売された。

ChatGPTにどんな質問をしたら「きちんと」ではなく「面白い」答えが返ってくるのか。この1点をテーマにたくさんの質問をぶつけた記録集とも言える一冊。その書籍を、企画・プロデュース・構成・編集した石黒謙吾氏にChatGPTを面白い方向で活用する方法や、実践のコツなどをインタビュー。全4回に渡り紹介する。第1回目は石黒氏とChatGPTとの出会い、そしてChatGPTに面白い回答をさせる方法を伺った。

対象の設定と質問内容の組み合わせで創造を超える回答が!?

「2023年に入って、ChatGPTが話題になり出した頃は『ふーん、そんなもの出来たんだ』ぐらいな感じで、自分の中では心惹かれるものではなかったんです。で、3月下旬になってまず使ってみたら、こんなもんだろうな、という感じだったんですが、そこでぱっとひらめいたのが、文体模写。以前『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』という本を企画・プロデュース・編集して出していたので、試しに「もし夏目漱石がカップ焼きそばの作り方を書いたら」と入れたら、まあ無難な、予想通りの教科書的な回答が出ました」 そこで、人物を変えてChatGPTに同じ内容の質問を重ねるが、面白くならない。 「『もし●●●●がカップ焼きそばの作り方を書いたら』という質問の●●●●の部分を変えるだけだと、さして代わり映えしない定型文にしかならないんです。そこでまずは●●●●部分に人名ではなく『聖書っぽく』と入れてみたら、まあまあ面白くなりました。しかしそれだけだとまだ爆笑にはほど遠いので、『カップ焼きそばの作り方』部分のほうもあらゆる設定を入れていってみました。こうして質問の当て方を変えればどんどん面白いものが出来てきました」

それからChatGPTに1000を超える質問をぶつけ、200ほどの回答を選び、本を出版するに至った石黒氏。制作過程で感じた面白い回答を得るコツとは?

「人物と質問内容が乖離していると面白い答えが出やすいです。例えばワインソムリエの田崎真也さんだとしたら、ワインから離れたものをぶつける。飲み物や食べ物でないものだと離れすぎていてトンチンカンな回答になってしまう。かといってコーラだと近すぎる。そこで私が思い付いたのは、朝ドラ『あまちゃん』で脚光を浴びた『まめぶ汁』。これはなかなかいい回答を得られました。どんな答えが出たかは本をご覧ください」

ネット上にたくさん出ている情報を利用するのも面白い回答に繋がりやすい。

「テンプレートの文章がネットにたくさん出ているものに、その時代にないものを組み合わせると高確率で面白い回答が出てきましたね。例えば『クフ王が、ピラミッド建設の作業員募集の広告を出したら』とか『豊臣秀吉が、刀狩りのお知らせメールを送ったら』とか『もし平安時代にヤフートピックスが書かれていたら』とか。討幕運動のメンバーのライングループのやりとりなんかもChatGPTに書かせたら、面白いものが返ってきました」

無料版の方がいい意味で雑で面白い

ただ「面白さ」を基準にした場合、技術の進化がマイナスになることも。

「ちゃんとした答えを得たい場合は、精度の高い有料版を活用した方がいいと思うのですが、面白さを求めたい場合は無料版のほうがいいなと思うことが多々ありました。有料版はもちろん面白い場合もあるのですが、頭が良すぎるのでまともな解答を出そうとしてくる。カップ焼きそばの『作り方』を質問すると

1.お湯を入れる

2.湯切りする

3.ソースを入れる

のようにわかりやすくまとめようとしてくる。でも無料版はいい意味で雑にまとめたり、いい感じにピントがずれることが多いので笑えます。だから面白さを求めるツールとして個人で楽しむ場合は、無料版でいいと思います」

今教えていただいたポイントを押さえれば、誰でも手軽にChatGPTに無理難題を押し付ける遊びができるはず。みんなもアニメ「一休さん」に無理難題を押しつける将軍様や桔梗屋の気分でいろんな質問をぶつけてみよう(アニメの内容を知らない人はChatGPTに聞いてみよう)。

「もしChatGPTが文豪や○○としてカップ焼きそばの作り方などを書いたら」

「もしChatGPTが文豪や○○としてカップ焼きそばの作り方などを書いたら」

著/爺比亭茶斗・光文社

つづく

取材・文/渡辺雅史

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE

最新号

最新号