市場関係者に限らず広く一般の関心も高い米ドル円レート(以下、ドル円)だが、今年の春先以降は米国での利上げ長期化懸念を手掛かりに、ジワジワと円安が進んでいる。

世界の基軸通貨であり、主要な交易相手でもある米国の通貨とわたしたちの通貨との交換レートであるドル円に、世間の耳目が集まるのは至極当然のことと言って良いだろう。とはいえ、みんな大好きな「ドル円」ばかりに気を取られていると、重要なマーケットの動きを見逃しかねないので注意が必要だ。

そんな中、三井住友DSアセットマネジメントはこのほど、同社チーフグローバルストラテジストの白木久史氏による「ドル円しか見ていない為替トレーダーの末路 53年ぶりの円安とマーケットの急所」と題したマーケットレポートを公開した。詳細は以下の通り。

53年ぶりの円安

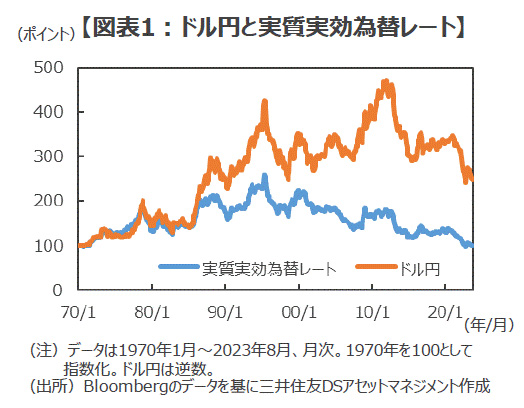

円安がとまらない。「何をわかりきったことを」という方も多いかもしれないが、ドル円のことではない。ドル円は昨年10月に151円95銭まで下落し、1990年4月以来32年ぶりの円安水準をつけた。一方、貿易加重で計算する円の実力(購買力)を示す実質実効為替レートは、実に53年ぶりの水準まで低下している(図表1)。

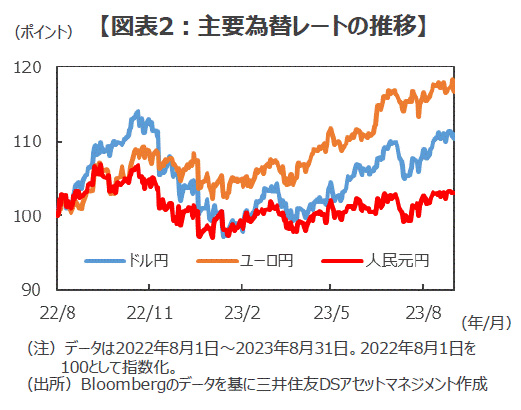

ドル円での円の下落がこうした「超円安」の主因であることは論を待たないものの、足元では通貨別の円安度合いにばらつきが見られる。例えば、米国と並び交易が盛んな中国の人民元に対しては、円の価値は比較的保たれている。一方、対欧州通貨ではドル円以上に円安傾向が鮮明になっている(図表2)。

連動性が弱まる「金利差」と「ドル円」

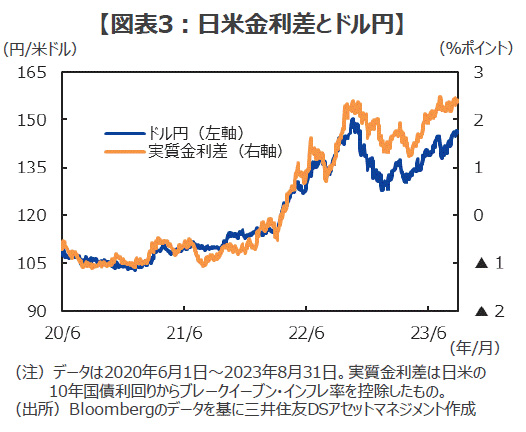

日米の金利差拡大を手掛かりに進んできたドル円での円売りだが、足元では膠着感が見られるようになってきた。その背景には、米国での利上げが最終局面に差し掛かりつつあることに加え、日本の金融当局による円買い介入への警戒感がありそうだ。

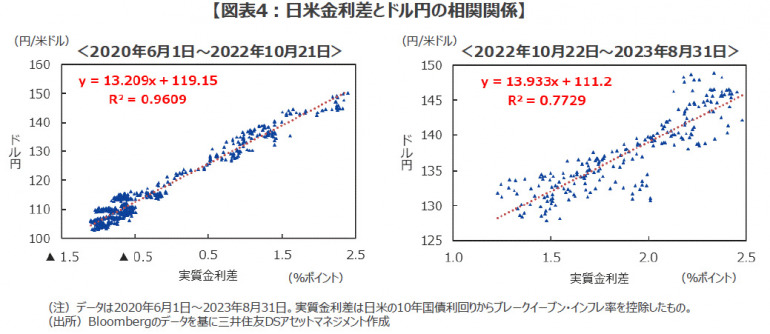

ここ数年のドル円は、日米の実質10年国債利回り(市場が織り込む期待インフレ率を差し引いた金利水準)の差に連動して動いてきた。昨年10月をピークにいったん縮小に転じた日米の実質金利差は、足元で再び拡大傾向にある。

一方、ドル円の金利差拡大への反応は、昨年と比べ緩やかなものにとどまっている(図表3)。また、両者の関係を統計的に見ると、昨年10月21日にドル円が高値を付けて以降、相関の強さを示すR2(アールスクエア、相関係数の2乗の値)は低下傾向にある(図表4)。こうしてみると、金利差に着目したドル円での円売りについては、賞味期限切れのタイミングに差しかかっているのかもしれない。

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE