「なっとらん」のは年長者のほう?

年長者が、「最近の若者は…」と不満を漏らす構図は、有史以来続いているものだ。筆者が若い頃の世代も「新人類」と呼ばれ、やや否定的な意味合いで使われていた。

今の若者はどうだろうか?

「気遣いがない」「対面を厭う」「仕事外の交流を嫌う」など、かつて新人類と呼ばれた大人たちからみれば、不満は多そうだ。特にコミュニケーションについて、「なっとらん」という論調が目立つ。

……しかし、実は「なっとらん」のは、我々の世代の方かもしれない。若者の今風なコミュニケーションが、グローバル化する社会において通用するスタンダードになっているからだ。

そう説くのは、ディレクトリジャパン(株)の代表、西原勇介さん。西原さんの会社は、ITシステムのオフショア開発を主業とし、海外のエンジニアチームを束ねてプロジェクトを実施している。

ある時、入社間もない若手社員が、海外のエンジニアたちを巧みに統括している姿を見て「不思議」に思ったという。ITの知識や海外での経験はなく、英語も得意ではなかったからだ。会社のメンバーと一緒にランチに行ったとき、料理の写真を撮ってInstagramに投稿するその社員を見て、西原さんはこう思った。

「もしかすると、スマホやSNSなどデジタルネーティブな若者が自然と身に付けているコミュニケーションスキルが要因ではないだろうか」

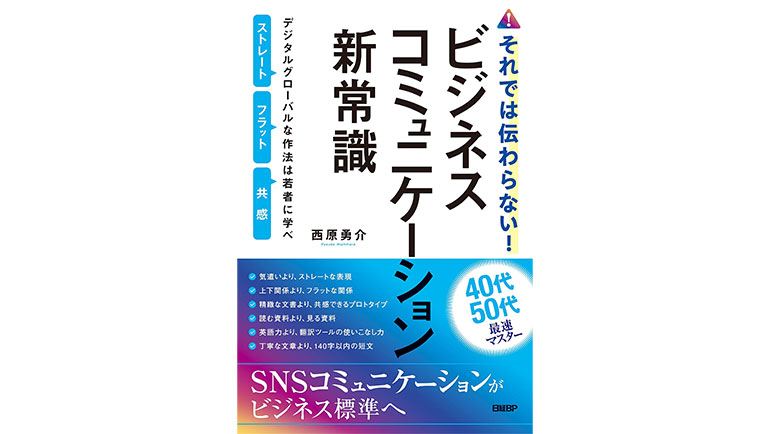

興味を持った西原さんは、日本で働く20代の若者らにインタビューを重ね、この世代のコミュニケーションについての理解を深める。そこで実感したのは、今の若者のコミュニケーションスキルは、「デジタルグローバルなビジネスシーンと相性が良い」という事実。そのから考察を深め、西原さんは著書『それでは伝わらない! ビジネスコミュニケーション新常識』(日経BP)を上梓する。

電話は「デメリットが多い」

本書で語られるのは、年長のキャリアパーソン世代が、若手が得意とする21世紀のコミュニケーションの「新常識」を学ぶ必要性だ。

では「新常識」とは何か?

わかりやすい例として、「電話はデメリットが多い、テキストにして記録することを重視」する広告代理店勤務のEさんが出てくる。Eさんは、学生の頃からLINEのテキストメッセージに馴染んだ世代。

今は完全にリモートワークで、外部とのやり取りはビジネスチャットを活用している。時折、上司から電話で連絡が来るが、電話の後、要旨をテキスト化してメッセージを共有するようにしている。

これは、後で生じがちな認識の相違を防ぐためだ。またEさんは、年長世代が電話をする理由として、「口頭で伝えた方が楽だから」か「強引に進めたいから」のどちらかのケースが多いと分析する。そうした隠れた心理的な部分を、きっちり見られているわけだ。

空気を読んではならない

Zoomに代表されるオンラインツールの普及や日本で働く外国人の増加を背景に、西原さんは、グローバル化を意識したコミュニケーションも考慮すべきだと説く。肝に銘じておきたいそのルールの1つに、「空気を読んではいけない」というのがある。

“様々な国籍、世代、文化背景を持ったメンバーで構成される関係性においては、あなたの「空気」は全く伝わらない。または、全く違う意味に変わってしまうからです。また、翻訳が前提となっているコミュニケーションでは、翻訳を通じて言葉の意味以外の要素はそぎ落とされてしまいます。

「空気を読まない若者」と批判されますが、むしろ若者が自然と身に付けているストレートな言い方、そして、ストレートに言葉の意味を受け取るといった「空気を読まない」コミュニケーションを学ぶ必要があります。”(本書123pより)

西原さんは次の例を挙げる。

上司:「Lさん、さっきの顧客ミーティング、お客さまと仕様の認識がいまいち合っていないようだから、すり合わせが必要だと思うな」

実はこれ、悪い例。年長世代なら、この上司の言葉は「お客さまと、仕様についてすり合わせをしなさい」という「指示」だとすぐわかる。しかし、若手や海外のメンバーには、意図が伝わらない可能性がある。単に上司が「感想」を述べているにすぎないと、そのまま受け取ってしまうからだ。正しい例は次のようになる。

上司:「先ほどの顧客ミーティングでは、仕様について認識にズレがあるようです。Lさん、お客さまと改めて、認識合わせを行ってください」

コツは、5W1Hを含めたコミュニケーション。面倒かもしれないが、年長世代は、「いつ、誰、やり方、どれ、どこ、理由」を明示する必要性を腹落ちしなければならない。

SNSを「とにかくやってみる」

誰が相手であれ、コミュニケーションの行き違いはどうしても起こるもの。だが、その際に絶対にしてはいけないことして、西原さんが指摘するものがある。

それは、相手の態度、意識、能力を問題にすることだ。

例えば、何回かやりとりして、どうも相手が理解していないと思ったとき。そこから「相手の仕事に対する意識や真摯さが足りない」といった見方に飛ぶのは危険だという。

西原さんは、コミュニケーションの問題は「双方に」あるという。これは、コミュニケーション問題の世界標準とも言える明確な特徴なのだそうだ。こういった問題は、西原さんの会社でもしばしば見られるそうで、一筋縄ではいかない。しかし、これもコツというか心構えがあって、「どちらが悪いか」にフォーカスするのではなく、「双方が解決すべきテーマ」と捉えるべきだとする。

また、若手とのコミュニケーション力の向上策として、西原さんがすすめるのがSNS。「何が面白いのかわからない」といった気持ちは脇に置いて「とにかくやってみる」。

“おすすめは、あなたが寝ても覚めてもずっと考えている大好きなことを、SNSで発信してみることです。同じ価値観を持った人の発信にいいね!を付けてみることです。映画が好き、街歩きが好き、花が好き、オーディオが好き、居酒屋が好き、レトロなレコード集めが好き、など、ジャンルは全く問いません。

今まで注目されなかったことの方がいいくらいです。時間があっという間に過ぎてしまうくらいの夢中になれることは、誰でも一つはあるはずです。「一人で楽しめればいい」ともったいぶらずに、気前よくSNSで発信してみましょう。”(本書203~204pより)

本書を読むと、「新常識」といっても、年長世代でも「なんとなく気づいてはいた」ものが少なくはない。「なっとらん」とみなされる前に、謙虚に若手のコミュニケーションニーズに応えていくのが吉となるはずだ。

文/鈴木拓也(フリーライター)

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE

最新号

最新号