一昔前は、サラリーマンに必携だった栄養ドリンク。しかし今ではトクホ飲料からエナジードリンクまでその選択の幅は広い。選び方がわからず、味や見た目などの嗜好性や話題性から選んでしまいがちだが、自分のいまの状態に合ったものを選ぶことで、仕事のパフォーマンスアップにつながるだろう。

そこで今回は、「栄養ドリンク」と「食品系ドリンク」と「エナジードリンク」の3つに分類し、それぞれの違いや利用シーンを医師でイシハラクリニック副医院長の石原新菜氏に聞いた。

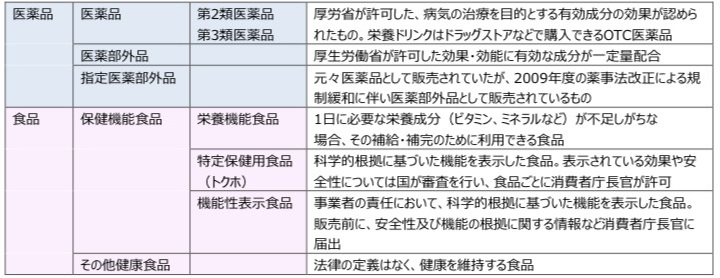

医薬品と食品の違い

ここで言う「栄養ドリンク」はいわゆる医薬品を含めた滋養強壮系のドリンク。「食品系ドリンク」は、機能性表示食品や特定保健用食品(トクホ)などを指す。「エナジードリンク」はレッドブルやモンスターに代表される清涼飲料水だ。

これらは大きく医薬品と食品に分かれる。

「栄養ドリンク」には、医薬品と食品があり、「食品系ドリンク」と「エナジードリンク」は食品のみだ。

●医薬品と食品の分類

「医薬品や指定医薬品は、含有できる薬品の種類や量が多いため、一時的にパワーを発揮したい場合は有効です。しかし、効能が切れたときに疲れが一気にやってきます。一方、食品はマイルドなので日常的に活用できます」(石原氏)

シチュエーション別の選び方

石原氏によれば、「これらのドリンクは、ぐったりした肉体疲労のときや、精神疲労からくるなんとなく疲れたときなど、シチュエーションや目的に合わせて選ぶのがおすすめです」という。

そこで、よくあるシチュエーション別の選び方を市販のものに含まれる成分と共に紹介する。

●エネルギー不足の疲れには「滋養強壮系の医薬品栄養ドリンク」

「医薬品や指定医薬品は、含有できる薬品の種類や量が多いため、一時的にパワーを発揮したい場合は有効です」

【代表的な成分と効能】

タウリン:運動による筋肉ダメージの軽減

ビタミンB群:効率よくエネルギーを生み出す働き

【商品例】※編集部調べ

大正製薬「リポビタンD」(指定医薬部外品)

アリナミン製薬「アリナミンV」(指定医薬部外品)

興和「QPコーワ」(指定医薬部外品)

●自律神経の乱れからくる疲労感を感じたときは「食品の整え系ドリンク」

「体がだるいなど肉体からくる疲労感ではなく、自律神経系が乱れからくる疲労感の場合は、医薬部外品系の強い栄養ドリンクよりも、リフレッシュ系やバランスが整うようなドリンクのほうが向いています。

エネルギー不足からくる疲労感は、ぐったりとした肉体的な疲労を感じますが、自律神経乱れからくる疲労はなんとなく体が疲れた状態で、倦怠感がある他、ぼーっとした感じがあります。特に男性の場合、自律神経が乱れると男性ホルモンの一種であるテストステロンが減少し、疲れのような症状が出ます。30代後半から男性ホルモンは減少していきますの で、男性ミドル世代はより疲れを感じているかもしれません」

【代表的な成分と効能】

マカ:テストステロンに関与しバランス 乱れを整える

ウコン:肝臓の働きをサポート

レモン:レモンのクエン酸で疲労感を軽減

【商品例】※編集部調べ

ポッカ・サッポロ「マカの元気」(栄養機能食品)

ハウス食品「ラクシテ」(機能性表示食品)

ハウス食品「キレートレモン クエン酸2700」(機能性表示食品)

●あともうひと踏ん張りしたいときは「エナジードリンク」

「最近では若い人を中心にエナジードリンクを飲用している人も増えています。カフェインが多く含まれるものは多飲しないほうがよいでしょう。カフェインが多いものは脳が疲れるため、精神的な疲労には逆効果な場合もあります」

【代表的な成分と効能】

カフェイン:眠気の原因の働き抑える

アルギニン:体内のエネルギー産生をサポート。持久力を高める働きも

【商品例】※編集部調べ

レッドブル「レッドブル」(清涼飲料水)

アサヒ飲料「モンスター」(清涼飲料水)

●一時的にパフォーマンスを上げたいときは「医薬品栄養ドリンク」「エナジードリンク」

「即効性のあるエナジードリンクは、飲んだ後しばらくは疲労感を忘れて元気になることがありますが、時間が経つと逆に疲労感が増すことがあります。どうしても元気を出さなければならないシーンでは医薬品のタウリン配合などが適しているかもしれません」

また食品のうち、特定保健用食品のトクホについては「消費者庁長官の許可を受けている商品のみに定められています。血糖値、コレステロール、血圧など、お悩みにあわせて選ぶのがよいでしょう」とのことだった。

自身の状況にあったドリンクを選び、仕事をはかどらせたり、しっかりとパワーを蓄えたりする一助としよう。

【取材協力】

石原 新菜氏

医師 イシハラクリニック副医院長 ヒポクラティック・サナトリウム副施設長。健康ソムリエ理事、ロングライフラボ理事。2006 年帝京大学医学部卒 業。現在父、石原結實のクリニックで主に漢方医学、自然療法、食事療法により、種々の病気の治療にあたって いる。クリニックでの診察のほか、わかりやすい医学解説と、親しみやすい人柄で、講演、テレビ、ラジオ、執筆活動 と幅広く活躍中。日本内科学会会員。日本東洋医学会会員。日本温泉気候物理医学会会員

取材・文/石原亜香利

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE