クルマの電動化は徐々に進んでいるが、何も駆動力だけが電動化ではない。が、駆動力を電気モーターに置き換えるには、その前に順番があることはお伝えしたい。

最近カーボンニュートラルという言葉をよく耳にすると思うが、CO2を排出しないという意味ではない。「え?」と思われるかもしれないが概念としては「大気中にあるCO2を増やしていない」ということ。

トヨタ、SUBARUがスーパー耐久レースという自動車レースで、カーボンニュートラル燃料(CNF)を使ってレース参戦をしている。ここで使われている「CNFとはなんぞや?」という人も多いと思う。

「SUBARU BRZ」は市販エンジンのままCN燃料で走る。

「SUBARU BRZ」は市販エンジンのままCN燃料で走る。

大気中のCO2を増やしていない

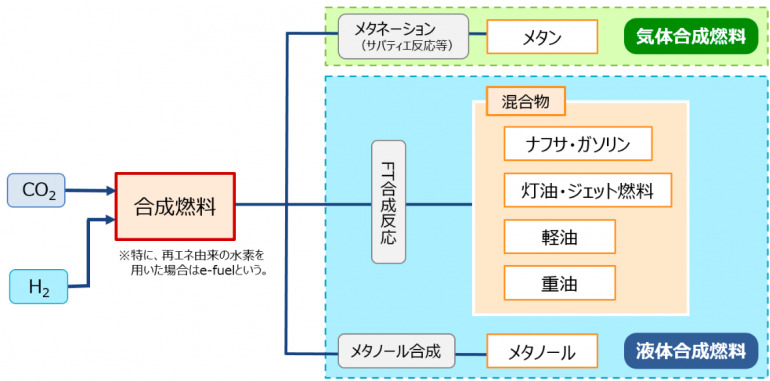

資源エネルギー庁の概念図を見ると一目瞭然。CO2(二酸化炭素)とH2(水素)を使いFT法という化学合成によって作る合成燃料こと。中でも水素を作る時に使われるエネルギー、主に電力だが、そのエネルギーが再生エネルギーによって水の電気分解から得られた水素を使っている場合は、e-fuelという呼び方をしている。

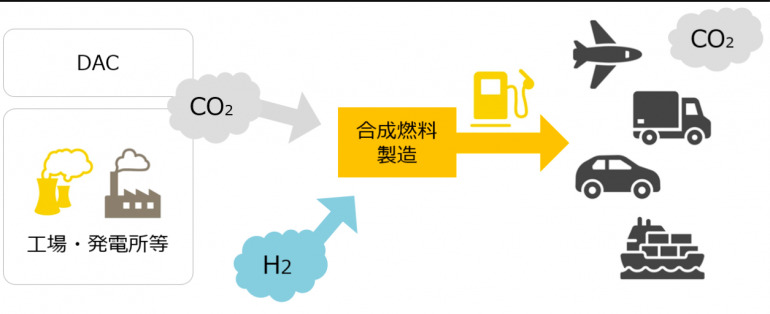

それで大気中にあるCO2を増やしていないというのはどういうことか。この合成燃料を作る過程で使われるCO2は、工場などから排出されるCO2を利用して作られている。その作られた合成燃料でクルマを走らせると、通常のガソリン車と比較してほぼ同等量のCO2は排出される。

だが、排出されたCO2の回収量と、クルマから排出されたCO2の量を比較すると、回収量のほうが多い、もしくは同等量という理屈であり、大気中のCO2は増やしていないという考え方になる。だから「カーボンニュートラル」合成燃料のほかにマツダが開発しているバイオディーゼル燃料というのもある。これも概念としては同じで、植物由来系で作られたCN燃料と考えていい。植物系といっても食物を使っているのではなくミドリムシ、藻類から作っておりこちらも大気中のCO2は増やさないCN燃料だ。

そしてCO2の回収技術であるDAC技術というのが今、もの凄いスピードで研究されていて、大気中のCO2をどんどん回収することができれば合成燃料がより作りやすくなるということになる。

実用性は十分

そしてレースでテストされているエンジンは市販車のエンジンだ。トヨタのGR86には自社エンジンのGRヤリスに搭載している3気筒1.6Lターボを搭載。(正確には1.4Lに排気量ダウンしている)そしてスバルBRZは市販状態のままのエンジンにこのCN燃料を使って、トラブルが出ないか?エンジンへの攻撃性はどうか、実用性はどうか?などがテストされている。

このCN燃料はじつはガソリンのJIS規格に合わせて作られているため、エネルギー密度の違いや成分の違いはあれど、ガソリンとほぼ同等の性能を出すレベルになっているので、ガソリンの代替燃料として使えるのだ。

そのCN燃料に関する課題は、日本自動車技術会が開催するフォーラムでも、代替燃料として大枠での課題点は小さいと説明している。ただし経済産業省資源エネルギー庁が発言しているように、製造技術の確立が課題であり、製造効率(DAC技術等)も課題であり、現在、さまざまな方法が研究開発の段階にあるという。さらに、これらの課題に関連するコストの問題もあると。

現状は原油からの精製よりも製造コストが高く大量生産を考えた時、実用化の道は遠い。しかし、経済産業省は「脱炭素燃料」という環境価値を踏まえて考えるべきだ、とも発言しており、既存の燃料と単純比較を行なうことは適切ではないというのだ。

自動車技術会のフォーラムでは「リッターあたり、0(ゼロ)がひとつ増える価格」という現状なので、1Lで2000円付近のようだ。これも技術の進歩により、変化すると思うが、実用化された時我々は、高級な燃料になる可能性も覚悟する必要があるだろう。

一方で、このCN燃料のメリットは、世界中にあまたあるエンジンに使用できることだ。実用化されれば中古車でも使用でき、将来の代替燃料として期待されているのだ。

電源構成と手のひら返し

ちなみに、発電のキーとなるものは水素とアンモニアというのがトレンドで、電源構成に変化をもたらされるか期待したい。ちなみに、政府発表の日本の電源構成は2019年火力76%、再生エネルギー18%、原子力6%。それを2023年度目標として火力42%、原子力20~22%、再生エネルギー36~38%としている。

欧州全体でみると発電だけでなく供給量でみると、天然ガスが41%も占めており、ロシアからの天然ガスが占める割合は大きい。そうした中、ロシアの力による一方的な現状変更により、ロシア産天然ガスに依存度の高いEU諸国は「脱炭素」の錦の御旗は掲げているものの、ガソリン車の延命を提案し始めているのだ。

2030年、2035年にはガソリン車、ハイブリッド車の販売禁止や、あるいはEVだけに限定するような過激と受け止められる変化を要求してきたが、いざ、プーチン政策によってロシア産天然ガスの蛇口を閉めるようなった今、欧州は苦しんでいる。そして石炭火力の復活をドイツは期限付きだが始めており、内燃機関車(エンジン)の販売禁止は2040年にしようという意見まででてきている。どうも自分達の都合が優先されているようにも見える。

段階的に脱炭素に向かう必要はあると思うが、その手順を間違えず一歩ずつ着実に進める必要があると感じる。最近、ルノーが自社開発したオリジナルのハイブリッド車がデビューしている。これはルノー単独の開発で日産、三菱のアライアンスとは別のベクトルで開発されている。

このように欧州のカーメーカーがハイブリッド車を開発するように、高効率な環境車の価値を認めているわけで、今、最も重要なのは脱炭素に向けた手順を間違えないことを日本の政府には期待したい。

ちなみに2021年6月に経済産業省から「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が策定さている。こちらは産業界全体を俯瞰しての成長戦略である。忘れてはならないのは、一般企業が挑戦していることであり、脱炭素がビジネスになるかどうかが重要なのだ。

だから、クルマのレースで好成績が出たとしても、関わる民間企業が商売になっていくのかが大事で、新たな社会構図が完成したときにCN燃料は実用化されるはずだ。逆にビジネスの見通しが経たなければ終わった技術になっていく運命にある。さらにCASEに対する電動化でもさまざまな企業との連携が必要であり、産業構造の変化が重要な鍵になっている。

文/高橋アキラ(モータージャーナリスト)

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE

最新号

最新号