今や日本のファミリーカーの主役となった、Mクラスボックス型ミニバンを代表するトヨタ・ノア&ヴォクシーが4代目に生まれ変わった。先代のデビューが2014年1月だから、ちょうど8年目の新型となる。最初に報告しておくと、新型ノア&ヴォクシーの進化は、ライバルを震撼させるほどの、想像を遥かに超えたものと断言できる。

ここでは公道試乗記に先駆け、新型ノア&ヴォクシーの進化の全貌をお届けする。まずは、先代の弱点の筆頭に挙げられた先進運転支援機能について。先代は2014年デビューということもあり、トヨタセーフティセンスの初期型であるトヨタセーフティセンス「C」という、ごくベーシックなものであった。しかも、今では軽自動車にも備わるACC(アダプティブクルーズコントロール)さえ持っていなかったのだ。

しかし、新型ノア&ヴォクシーは、先進運転支援機能をトヨタ最新、最先端のものにいきなりアップデートするとともに、先進装備や室内空間の快適性、使い勝手、さらには第五世代となる一新されたハイブリッドシステム、トヨタ最新のアドバンストドライブやスマホでノア&ヴォクシーをラジコンのようにも扱える先進の駐車支援システム、車内Wi-Fiなどをフル搭載。ライバルを青ざめさせるに十分と言っていい内容なのである。

さらにプラットフォームもついに刷新。先代のプラットフォームは90年代からのトヨタのミニバン、初代オデッセイのライバルでもあった、懐かしいイプサムのものを延々と使い続けていた経緯がある。が、この新型はトヨタ最新のTNGA、GA-Cプラットフォームを採用し、ボディ剛性のUPは当然として、走行性能はもちろん、設計の自由度にも大きく貢献することになる。

モデルラインアップも先代とは異なる。先代後期のビッグマイナーチェンジ以降の顔つきに近いノアは、「堂々・モダン」がテーマの標準車、「王道・アグレッシブ」をキーワードとするエアロ仕様、ガソリン車とHV、それぞれに2WD/4WDを用意(先代のHVは2WDのみ)。一方、先代モデルでは圧倒人気だった、「先鋭・独創」がキーワードのヴォクシーは、ガソリン車とHV、それぞれに2WD/4WDを用意するのは当然として、なんと、先代とは別物の立体感と個性があるフロントグリル、妖しく光るライト類を用いた、一段とアグレッシブな表情、弩級のオラオラ顔となるエアロ仕様のみの展開となっている。また、ボディサイズは全長、ホイールベースは先代と変わらないものの、全幅は全車1730mmの3ナンバーサイズに統一。全高に至っては、先代比+70mmの1895mmに達している(アルファードは1935~1950mm)。とはいえ、先代のエアロモデルの全幅が1735mmだったわけで(新型は-5mm)だから、無暗に幅広になったわけではなく、”ボディサイズによる”運転感覚は先代同等と言っていい。デザイン的に言えば、箱形のボディは変えようがない宿命のボックス型ミニバンの個性を出す大きなポイントとなる顔つきの新鮮さという意味では、無論、ヴォクシーが優位に立っている。

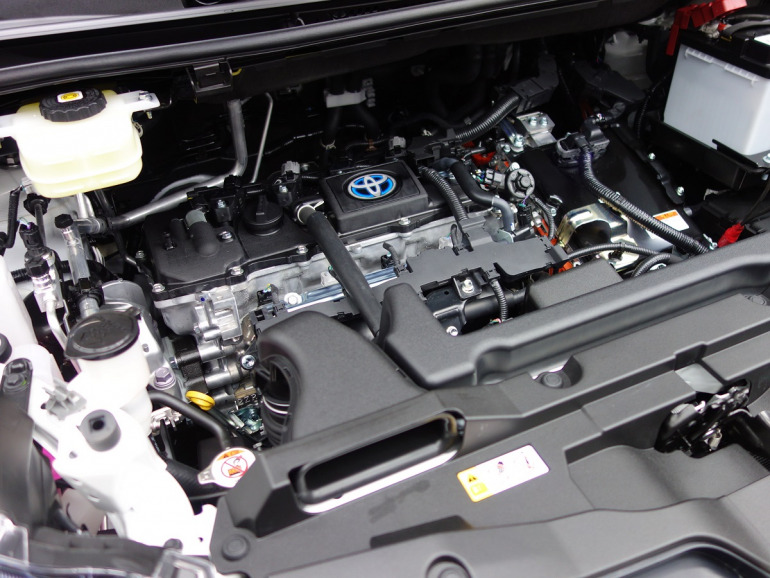

パワートレーンは、ガソリン車がRAV4やハリアーなどにも搭載される、2Lダイナミックフォースエンジン(170ps、20.6kg-m)と10速!!CVTの組み合わせ(先代は7速)。WLTCモード燃費はクラス最上の15.1km/Lを達成する(セレナ13.2km/L、現行ステップワゴン13.6km/L。いずれも2WD)。

一方、HVシステムは、先代ノア&ヴォクシーが第三世代、最新のプリウスが第四世代と呼ぶならば、この新型ノア&ヴォクシーのシリーズパラレル式ハイブリッドは、トヨタの他車に先駆けたまったく新しい第五世代を採用。モーター16%、バッテリー15%の出力アップを果たすとともに、Xグレードで23%もの燃費向上が計られ、WLTCモード燃費はこちらもクラストップレベルの最高23.4km/Lを達成する。

先代になかったHVの四輪駆動システム=E-Fourも、モーターの出力を向上させ、4WDの作動領域、リヤへのトルク配分(前後トルク配分は60:40から20:80まで可変)を拡大。後輪のトルクを増したことで雪道や雨天での坂道発進が容易になるとともに、ドライ路面での発進、旋回時のライントレース性が向上。4WDならではの安心感が高められているという。

サスペンションに関しては、フロントストラット、リアトーションビームという形式に変更なし。ボックス型ミニバンならではの室内空間(後方)の容量をかせぎつつ、コストを重んじるとすれば、シンプルなトーションビームが最適ということだろう。

パッケージング、室内空間、居住性も大きく進化している。運転席に座れば、巨大なフロントウインドー、極細Aピラーと大型三角窓、すっきりとしたインパネデザインによって、前方、および斜め前方の視界は極めてルーミー。パノラミックな視界が広がり、運転席に座った瞬間から運転のしやすさを実感できるはずである。

運転席周りの新鮮さはそれだけではない。先進感あるカラーヘッドアップディスプレーやデジタルミラーが採用されるとともに、インパネセンターにはコネクテッドナビ対応の8インチのディスプレーオーディオ、そして上級の10.5インチのディスプレーオーディオ+(プラス)を用意。+(プラス)のナビにはリアルタイム情報機能もあり、ガソリンスタンドのガソリン価格(口コミによる)、駐車場料金、空車情報(特定のパーキング)、食べログのレストラン評価など、これまでわざわざスマホで検索していたような情報もナビ画面上での表示が可能となる。エージェント機能もあり「ヘイ・トヨタ」と呼びかけてから、行ってほしいことを発声すれば、目的地設定はもちろん、ウインドーの開閉、エアコンの温度調整(後席エアコン含む/2度単位で上下してくれる)などの様々なエージェント操作が可能だ。マイクは運転席、助手席それぞれの頭上にあるため、例えば運転席で「窓を開けて」と発声すれば、運転席側の窓だけを開けてくれるのだから、機能はかなり高度だ(助手席の人が発声すれば、助手席の窓を操作できる)。

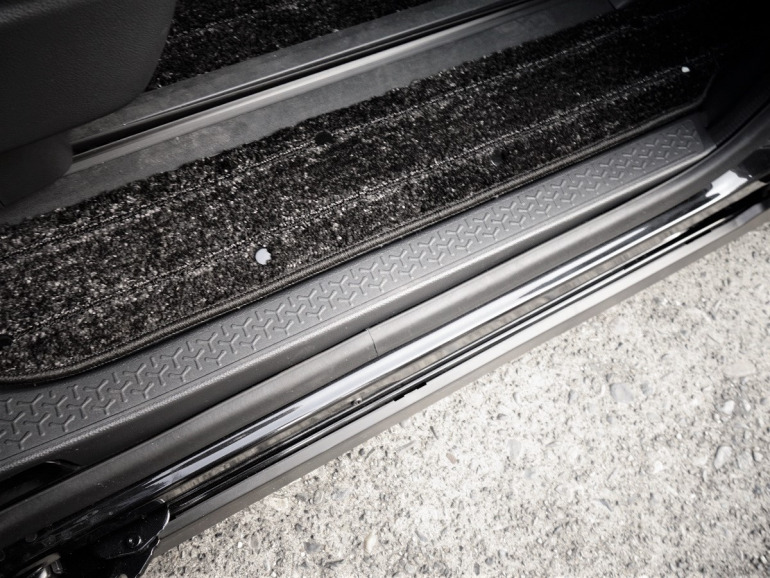

プラットフォームの刷新によって、フロア地上高はやや高まっている。具体的には、スライドドアのワンステップフロア部分で先代の360mmから380mmとなる。また、Bピラーの位置は先代より20mm後方に移動。よってスライドドア開口部の幅は先代の800mmから780mm(メーカー値)に狭まってはいるものの、より乗降の容易性にかかわる実測1260mmの高さ方向は不変。そうした変更は、ボディ剛性の向上にも関わっているという。

ここで、先代ユーザーにしてみれば、ステップが20mm高まったことから、小さな子供や高齢者の乗り降りが不安・・・と感じるのも当然だが、新型ノア&ヴォクシーには数々の秘策、からくり機能がある。そのひとつが、オプションのからくり機構(非電動)によるユニバーサルステップである。地上200mmの高さから足をかけられ(奥行は180mm)、乗降を助けてくれるのだ。従来の電動オートステップは約20万円もするオプションだったものが、このパワーを使わないからくり機構によるユニバーサルステップは3万3000円(税込み)で装備できるのだから、必要であれば追加注文しやすいではないか。

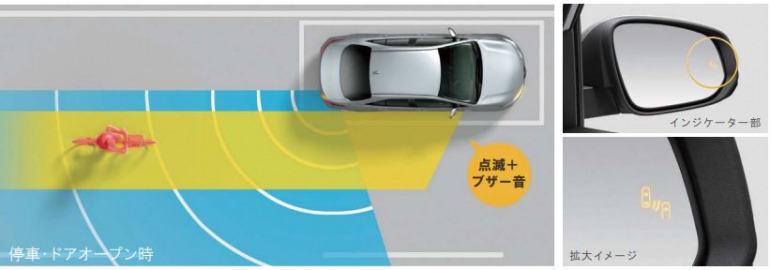

スライドドア周りの新機能はほかにもある。それが、レクサスNXから新搭載されたばかりの降車アシストだ。具体的には、停車中、車内からスライドドアを開けようとした際、常に後方を監視しているBSM(ブラインドスポットモニター)によって後方から接近する自転車や車両を検知。ブザーと音声による注意喚起に加え、スライドドアのオープンを途中で停止させ、安全を確保。この機能は実はフロントドアにもあり、不用意に開けようとすると、アラームで注意喚起してくれるのだから、安心・安全である(新型ノア&ヴォクシーのフロントドアは、レクサスNXの電磁ボタン式eラッチではないので、開操作のロックまではしない)。

パッケージ面では、各列のヒップポイント地上高が変わっている。2WDの1列目席は先代の765mmに対して新型は770mm。2列目席は先代が765mmのところ、新型は790mm。、3列目席は先代850mmに対して新型は840mmとなっている。つまり、1/3列目席のヒップポイント、視界の高さは先代と変わらないものの、ミニバンの特等席となる2列目席はより高く座ることになり、一段と高く爽快な視界、着座感が得られるということだ。なお、各列の着座感については、別稿の試乗記にてお伝えしたい。

そうそう、2列目キャプテンシートのシートアレンジ性も大きく進化。先代もリラックスキャプテンシートによるロングスライドが可能だったのだが、後方にロングスライドさせた際のシート外側とリアホイールハウスの干渉を避けるため、左右のシートを内側に中寄せスライドさせる必要があった。が、新型では、2列目キャプテンシートのリクライナーを内側に寄せた設計とし、中寄せスライドなしに”ストレート超ロングスライド”を可能にしている。結果、超ロングスライド時でもUSBソケットをふたつ完備した折り畳み式テーブルが使え、また2-3列目席スルー(車内移動)が可能となるメリットをもたらしている。なお、身長172cmの筆者のドライビングポジション背後で、2列目リラックスキャプテンシートを最後端までスライドさせたときの膝周りスペースは、実測で先代と同じ、足がゆったり組めるどころじゃない広さの600mmに達する。

左右跳ね上げ式となる3列目席の格納性もバージョンアップしている。先代もワンタッチ格納式で、畳んで跳ね上げるまではワンタッチだったものの、最終的にはストラップで左右壁面(というか、リアクォーターウインドー部分)に固定する必要があり、そのストラップ固定にけっこうな力が必要だった。しかし新型ノア&ヴォクシーでは、その固定までワンタッチに進化。本当の意味でのワンタッチ格納式になったのである。3列目席を格納する機会の多いユーザーにとって大歓迎すべき点である。

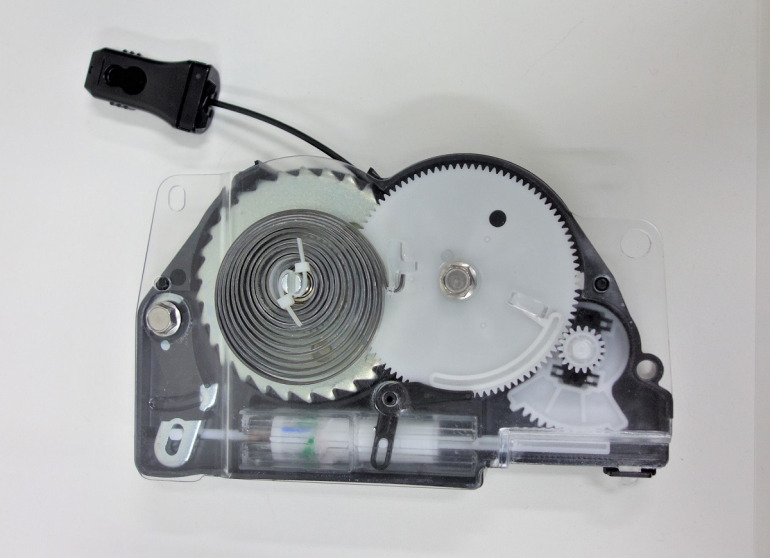

バックドアの操作性の向上も見逃せない。ボックス型ミニバンのウィークポイントのひとつが、縦開きの巨大なバックドアを全開にする際、車体後方に約1mものスペース(先代の場合、実測で最低約950mm)が必要になること。ボックス型ミニバンユーザーなら百も承知のことだろうが、この新型では世界初のケーブルを用いたシンプル構造の”からくり”を使ったフリーストップバックドアを採用している。任意の位置まで開け、ちょっと押すことで、その位置で固定でき、車体後方にスペースがない場所での開閉が可能になるのに加え、背の低い人でも開け閉めしやすいメリットがある。このボックス型ミニバンのバックドアの開閉容易性では、現行ステップワゴンがわくわくゲートのサブドア、セレナはデュアルバックドアで解決を見ているが、ノア&ヴォクシーもフリーストップバックドアによってバックドアの開けにくさを解消したことになる(簡単に取り外し可。付けなおすには力がいるが)。

さらに、パワーバックドア装着車になると、パワー開閉スイッチをボディサイド後端に移動。おかげで、パワーで開けた際、巨大なバックドアがいきなりグィーンとこちらに迫ってきて、体に干渉するようなことがなくなったのである。

新型ノア&ヴォクシーの大きなハイライトが、一気に進化した先進運転支援機能=トヨタセーフティセンスの搭載だ。センサーの検知範囲をアルファードの約2倍に拡大した内容で、全車速追従機能付きレーダークルーズコントロール=ACC、交差点衝突回避支援、フロントクロストラフィックアラート、レーンチェンジアシストなど、最先端の機能をフル搭載。ACC使用時に渋滞に遭遇し、自動停止したあとの再発進も、ステアリングコラム上にあるふたつのドライバー監視カメラ(下のメーター写真の手前に見えるふたつのピンク色に光る部分)が見ていることで、ドライバーが前を向いている限り、なにもしなくても自動再発進してくれるのだから便利この上ない。

さらに、トヨタ車初のプロアクティブドライビングアシストも用意。歩行者の横断、飛び出しを先読みしてステアリングとブレーキ操作をサポートするリスク先読み機能や、レーダークルーズコントロール=ACCを使っていないときでもカメラで先行車やカーブを認識して作動する先行車&カーブ減速支援機能まで搭載。筆者は一般道でもACCをこっそり使い、前車との距離を一定に保つことで、ACCを「プレ自動ブレーキ」的機能として使うこともあるのだが、さすがに自動車専用道路、高速道路専用と謳っているACCを自動車メーカーが「一般道でも使えます」とは言えるはずもない。が、プロアクティブドライビングアシストによって、それと同じような安心・安全が一般道でも利用できる価値は、非常に大きいと思える。その実際の作動に関しては、別稿の試乗記でお伝えするが、素晴らしい作動、制御であった。

さらにトヨタ先進・先鋭のトヨタ・チームメイト機能として、アドバンストドライブ(渋滞支援)の採用にも注目したい。自動車専用道路(高速道路)の同一車線において、レーダークルーズコントロールとレーントレーシングアシスト作動時の0-40km/hの速度域で、なんと自動運転レベル2に相当するハンズオフドライブを可能にしてくれるのだ!! さらに、バック&前向き駐車に対応する、車両が全操作を支援してくれるトヨタチームメイトアドバンストパーク機能のほか、スマホの専用アプリ=Remote Parkの操作で、車外からでも駐車&出庫を行ってくれる、まるで新型ノア&ヴォクシーが1/1スケールのラジコンカーになったかのようなアドバンストパークなども用意。国産実用車のパーキングアシストも、ついにここまで来たのか!!と驚きを隠せない。

と、今回の新型ノア&ヴォクシーの車両概要、圧巻の進化についての説明は、あまりにもお伝えすべき事項が多いため、ここまで。各席の居住性、シートアレンジ、試乗インプレッションについては、改めて報告させていただきたい。新型ノア&ヴォクシーは、走らせても、その先進性に驚かされることになったのである。

文・写真/青山尚暉

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE