前作『未来のミライ』の劇場公開から3年。日本を代表するアニメーション映画監督・細田守氏の最新作『竜とそばかすの姫』が大ヒット上映中だ。8月29日(日)の時点で興行収入は約55.6億円。歴代最高の『バケモノの子』(約58.5億円)に迫っている。

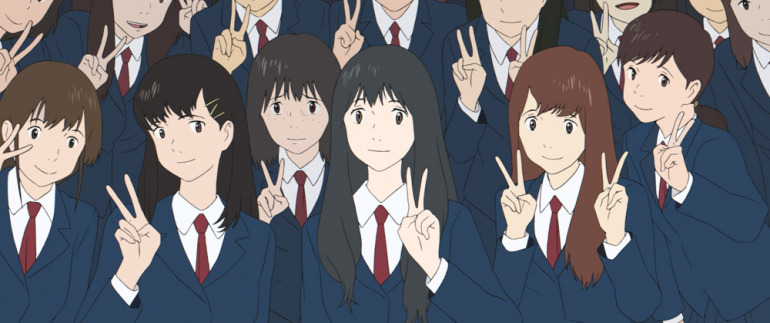

同作品の主人公は17歳の女子高校生、内藤鈴(すず)。歌が大好きだった彼女は、幼い頃に母と死別して以来、歌から遠ざかっていた。ある日、親友に誘われてユーザー数50億人超の巨大な仮想世界<U(ユー)>に参加したすずは<As(アズ)>と呼ばれる自身の分身を「ベル」と命名。もう一人の自分であるベルとして、密かに作り続けてきた曲を歌えるようになる。

魅力的な歌で<U>のスターダムを駆け上がるベル。しかし、数億の<As>が集う大規模コンサートを開催した日、突如乱入した「竜」によってイベントはメチャクチャに……。世界中から忌み嫌われる凶暴な謎の存在「竜」と、その心を溶かす歌姫「ベル」の出会いから生まれる奇跡とは。

第74回カンヌ国際映画祭に新設され、世界で高い評価を受ける監督の最新作が集められる「カンヌ・プルミエール部門」に、日本から唯一選出された作品としても話題となった本作。その魅力とともに、細田監督が作品に込めた思いに迫った。

――今回の作品を制作した背景を教えてください。

インターネットの世界を舞台とする映画を作るのは、2009年の『サマーウォーズ』以来、12年ぶりとなりました。その前が2000年の『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!』なので、僕はだいたい10年おきにインターネットを題材にした作品を作っていることになります。その時々の「一番新しいインターネットのカタチ」が、我々の社会や生活でどういう位置を占めているか……。そういう変化とともに描いてきた作品の最新版が『竜とそばかすの姫』です。

20年前からこれだけ継続的に「インターネットと人間」というテーマで映画を作っている監督は、世界でも数少ないひとりではないかと思います。インターネットを〝肯定的に〟描くという点も加味すると、世界で唯一じゃないかなと。そういった自負を持って、今作では世界のインターネットの状況と、その中で若い人たちがどういう風になっていくか、ということをしっかり描くことができたと思っています。

そもそもインターネットの歴史なんてたったの25年ですから、10年の変化といったら非常に激しい。『デジモンアドベンチャー』の頃は「パソコン通信の新しい版」くらいの受け止められ方で、できることも限られていました。それでも若い人にとってこれから新しいツールになっていくという予感は漂っていて、映画もそういうふうに作りました。

時を経て『サマーウォーズ』が公開された2009年は『iPhone3GS』が登場した年で、本編でもスマホを持っているのは「侘助」(わびすけ)一人だけ。あとのみんなは、ガラケーの『iモード』でインターネットに接続している状態でした。つまり「ケータイを持っていれば若者から高齢者まで誰でもネットに接続できる」という時代を、我々が初めて迎えたのがあの頃(2009年)で、その先にある〝未来〟が作中の仮想空間<OZ>だった。だから<OZ>はどんな機種にも対応できたし、指紋認証にも対応していました。

それからさらに10年たった今、インターネットのイメージを尋ねると、多くの人が「誹謗中傷」と答えるような時代になってしまいました。実際、誹謗中傷抜きでネットは語れないと思うし、それも本当は今に始まったことじゃない。20年前の『デジモンアドベンチャー』の頃からそういった要素はありました。「今はとりわけひどい」みたいに言われるけど、実は今も昔も変わらないのです。

インターネットは、現実で隠されたものを炙り出すような世界で、現実との合わせ鏡なんです。「誹謗中傷」が際立つように感じられるなら、人間社会がそうなのでしょう。今は「インターネットの世界と現実の世界が限りなく近づいている時代」だと言えます。そうした中で今の若い人たちが、どのように生きて、どう恋をして、どうやって成長するのか……。それらは10年前、20年前とはハッキリと違っていて、だから僕は今、この映画を作る意味があると思ったんです。

――主人公すずのもうひとりの自分・ベルの名前が『美女と野獣』の主人公と同じであることをはじめ、『美女と野獣』のような描写がたくさん出てきます。どのような意図があるのでしょうか。

かねてより「インターネットの社会を舞台にした『美女と野獣』をやりたい」という思いがありました。僕がアニメ制作会社に入社した当時、過酷な制作現場が本当につらくて「やめようかな」と考えていたところ、劇場公開中の『美女と野獣』を見て、非常に感動しました。「こんな作品を作れるなら、アニメの仕事を続けていこう」と思えたんです。その影響もあってか、僕の作品では例えば『おおかみこどもの雨と雪』や『バケモノの子』は『美女と野獣』的な要素が入っていると思っているんですよね。

そんな中で『未来のミライ』がアカデミー賞にノミネートされた経緯から、過去に『美女と野獣』のアニメーターを務めたグレン・キーンさんと出会うことができました。またその交流から『アナと雪の女王』のキャラクターデザイナーであるジン・キムさんとの出会いもあって、仮想世界<U>の歌姫であるベルをデザインしてもらうなんてことが、この作品では実現してしまったのです。

――『美女と野獣』といえばミュージカル映画ですが『竜とそばかすの姫』の音楽制作については、どのような指示をされたのですか?

『美女と野獣』の素晴らしさはやはり音楽ですし、ディズニー版にリスペクトを捧げる意味でも、音楽の作り込みは非常に重要だと考えていました。

最初は『美女と野獣』の作曲家、アラン・メンケンにお願いすることも考えましたが、そこは自分たちの手でやり切ろうと。それで今回、作曲家4人の体制を取りました。

ちなみに、デザイナーは10人いますし、衣装担当も3人と、今作のグローバルで多様な世界を表現するため、スタッフの規模は大きくなりました。

ミュージカルというのは、すごく不自由で説明的な、制約の多い表現方法です。アメリカでは映画にもアニメにもミュージカルを組み込むことを難なくやってのけます。最初から映画文化的な下地が整っているんです。

一方、日本で同じことをやろうとするとハードルが高く、本当に苦しみながらの制作になります。しかも、このハードルをクリアしないと、歌の持つ開放感を作品の中に定着させることができないわけです。

僕は基本的に「どんな曲がほしい」という具体的な説明はしません。唯一、ダンスを踊るシーンで流す曲は3拍子(ワルツ)にしてほしいとお願いしたくらいです。基本的には絵コンテを見てもらい、そのイメージから想像して音楽を作ってもらいました。

そして完成した曲を最初に聴いた時、曲が物語をしっかり表現していることが伝わってきました。特に印象的なのは、ベルが<U>の世界に歌姫として躍り出るきっかけとなる彼女の歌です。ポップソングを作って映画に当てはめるのではなく、歌がどういう風に作品に寄り添ってくれるのかが非常に大事でした。そういう意味で、作曲家たちはみんな見事に映画に寄り添った歌作りをしてくれたと思います。

現実世界では歌えない子が、インターネットの中のボディシェアリングという技術を使うことで心の束縛を解放して、インターネットの世界でなら歌えるようになっていく……。そのことの意味みたいなものを歌で表現するということに、改めて岩崎太整さんを中心とした音楽チームの力の偉大さを感じましたね。そのおかげで、本作はミュージカルではありませんが、ミュージカル的に「歌によって伝える」ことができる映画になったと思っています。

――すず=ベルを演じたミュージシャン・中村佳穂さんの〝感情を絞り出すかのような歌声〟には、観る人に力強く訴えるものを感じます。

中村さんの歌い方は、模範解答のように「ただ巧いだけ」の歌ではありません。この映画における歌には、歌う人が何かを胸に秘め、それを人に届けようとする表現力の強さが求められると思います。

その考えがオーディションへとつながり、演技経験は全くないものの、ものすごい表現力を持ったミュージシャン・中村佳穂さんの起用へとつながりました。

強烈なまでにソウルフルな歌声で、日本語を美しく力強く操る。こういった人がオーディションを受けてくれた時点で、僕は「勝った」と思いましたね。

そして、そんな人が芝居の台本を読んだ時に魅せた演技に、それはもうビックリさせられたんです。そのとき僕は、ミュージシャンとは〝歌を演じるプロ〟なんだと認識を改めました。中村さんの表現力は、歌以外においても強烈だったんです。

また、シンガーソングライター・幾田りらさんも、素晴らしい演技力です。これまで芝居の経験がないというのが信じられないくらい、深みのある芝居を見せてくれました。

劇中、すずがヒロちゃんの家に駆け込むシーンがあるのですが、そこでのふたりの掛け合いはずっと印象に残っています。中村さんの演技はもちろん、その時の幾田さんがキャラクターを全開で演じる姿に、アフレコに立ち会っていたスタッフたちがどよめき、僕も「あぁこれは声優の仕事がたくさん舞い込むだろうな」と思ったほどです。

2人の掛け合いは、まるでセッションのように、どんどんテンションが上がっていきました。リテイクを重ねるごとに、その芝居はどんどん良くなり、ものすごい完成度を見せる。そんなミュージシャンらしさが垣間見えた場面でした。

思えば幾田さんもYOASOBIのikuraを演じていて、彼女自身からもこの作品が表現する現実と虚構の曖昧さみたいなものを感じるところがあって、おもしろかったですね。

中村さんと幾田さんが、歌の表現力はもとより、お芝居の力も併せ持っていることは大きな発見でした。この発見のおかげで、作品の課題がクリアできた側面もあります。

――ミュージシャン・中村佳穂さんが芝居と歌の両方を担当することで、すずの歌からは説得力のようなものを感じますよね。

今回、もし歌唱力と演技力を伴う人が見つからなければ、歌と芝居を別人で分担するしかありませんでした。もちろん、歌のパートと芝居のパートを別の人が担当する作品はあります。しかし僕はこの作品で、その選択をしたくないと思っていました。

フェイク・ニュースだったり、権利をクリアしていないものだったり、そもそも偽物だったり……。文字通り玉石混合のインターネットの世界ですが、それは「何をやってもバレない」と思い込んでしまいがちな「匿名性」によるところが大きい。そして同時に、その匿名性ゆえに真っ正面から「本物」を表現する人も出てきます。

このインターネットが持つ二面性によって「本物」を欲する人々の熱量は、まるで宝探しのように高まっていると思うんです。本質的に人は、インターネットの世界で「本物」を探し求めるんです。これは日本だけではなく、全世界共通の現象でしょう。

そんなインターネットの世界を表現している作品なので、すず=演技、ベル=歌と分けて演出すると「偽物」になりかねない。それはどうしても避けたかったんです。

このインターネットの状態は『美女と野獣』にも似ています。人々がインターネットで「本物」を探し求める姿勢、それはまるで「野獣の本当の顔はどんなものなのか」という問いそのものです。

――今作では、幼い頃に母と死別したことが、主人公・すずの人生に大きく影響しています。これまでの作品も含めて親子の関係を描くことは、細田監督の映画におけるひとつのテーマのように思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。

僕は「子供がどういう風に生きているのか」ということにものすごく興味があるんです。僕も小さい子供の親ですが「父親」というものを毎日〝おののきながら〟やっています。

親子関係から悲惨な結果を迎えたニュースが流れるのを見ると「僕は良い父親だから」と関係ないようには思えない。決して他人事ではないように思うんです。

親の人生、子供の人生がそれぞれあって、それらは千差万別でひと口には言えませんが、子供に向かうということは、ただ子供と休日に楽しく遊べばよいということではありません。個人と個人のぶつかり合いの側面が多いと思います。子育ては決して甘くなく、最後まで自分の子供と向き合って生きていかなければならない。

例えば、親が子供を支配しようとする一種の封建的な考えなどは、今の時代にそぐわないと思うけど、それが通用すると思っている人が、いまだに一定数いることも事実です。それは、その人たちが過ごした時代や経験から身についた価値観で、僕らも含めて特に男性には、そういった世代特有の考え方が少なからず内在していると思います。そうした自身の価値観をどう捉えるのかが大切なのだと思っています。

親と子供は世代が異なり、生きる環境も違う。世界は多様な世代の様々な価値観が混在して成り立っていて、そこでは親の「消えゆく価値観」と、若い人の「新たな価値観」のぶつかり合いが必然的に起こります。

それならば「今」の環境の中で子供がどう成長するのか、というテーマは必然だと思います。同時にそれは、今の社会に内在する課題でもあるのではないでしょうか。

以前『バケモノの子』を制作していた際、僕らは児童相談所や社会福祉事務所などで子供の貧困についての取材をしました。今でこそ社会問題として扱われていますが、当時はあまりメディアにも取り上げられていませんでした。

こういった側面を見て、僕の作品を「社会派」と捉える方もいるようですが、僕はごく普通に、今の子供たちを取り巻く環境に何が起こっているのかを、作品に反映しているのに過ぎません。時代やその時々の世相を反映するのが映画ですから、映画が「社会派」であるのは当然なんです。俳優に対して「演技派」と言っているのと同じですね(笑)。

話を戻しますと「子供たちが今の環境、親と子供の関係を通して、どこまで健やかに生きていけるんだろうか」ということに興味があるので、その答えを模索する意味で作品を作っているようなところもあるんです。

――細田監督が「インターネットを肯定的に描く」ことで、インターネットの世界にも人が変わるきっかけや希望があると教えてもらっている気がします。

すずのようにうつむいて歩いている女の子がどういうふうに生きているのかを理解するには、学校や家庭での生活だけでは捉えることができないかもしれません。子供がインターネットの世界で過ごす時間がどんどん増える今、SNSというもうひとつの世界ではどういう思いで過ごしているのか。そういった子供が過ごす環境すべてにも興味があります。

今の世の中は「叩かれる」危険性を前提に生きていかなくてはならないし、現にそうしていると思います。加えて「私なんて」と自分の可能性を過剰に否定したり、萎縮したり、悲観的な思い込みに陥ったりすることも、インターネットが普及した時代特有の現象だと思います。そういったマイナス面ばかり強調される環境を放置していることで、子供たちは損をしているんです。

僕はそれが我慢できない。子供たちがそうしたマイナス面に陥る状況を大人が放置し、強いるようなことではいけないんです。僕たちは子供に、しっかりとプラスになる面も伝えて、希望を持てることを言わなくてはならないんです。

子供たちにはいろんな挑戦をしたり、自分の可能性を見極めたりしてもらいたい。そしてそういう機会やきっかけ、そして行動にたどり着かないまま終わってしまうことは本当にもったいない。

だから、抑圧された状態の人に肩入れしたくなるんですよ、僕は。そういう人たちのために映画ってあるだろうし、アニメってあるんだと思って作っているので。

――最後に、コロナ禍での映画制作となりましたが、どのような影響があったのでしょうか。また、その中で感じられたことがあれば教えてください。

僕はこれまでに3年に一度くらいのペースで作品を作ってきましたが、今作も脚本を作っている段階では、もちろんコロナ禍なんて想像もしていませんでした。

『サマーウォーズ』も同様ですが、作品に登場させるテクノロジーは、大体10年後くらいの未来を想定して考えます。今作では「ボディシェアリング」や「ゴーグルなしでVR映像を見ることができる技術」などがそれに当たります。

そんな10年先の未来を考えていたところで世の中がコロナ禍に陥り、リモートワークやステイ・ホームが半ば強制的に進められる中、少なくともインターネットの世界と僕らの関係は急激に距離が縮まったように感じます。7~8年は未来へと進んだのではないでしょうか。

もちろんコロナ禍の被害は筆舌に尽くしがたく、ここであえて良かったと思えることを考えるなら「社会変化の速度が少し上がったこと」ではないでしょうか。

そして、避けられないこの状況は、僕らが本当に求めているものは何かということを考えるきっかけになり、自身や世界に対する常識や認識に変化が生じてきていると感じます。まぁ、そうでも思わないとやっていられないというのも本音ですが……。

作品の制作に絞って言うなら、制作環境が大きく変わっています。リモート会議をはじめ、インターネット上で様々なことが決まって動いていくという意味では、今作の世界観に近づいていることを実感しながらの制作になりました。

外国に住んでいるデザイナーとのやりとりは、ほぼリモートで行なっています。それどころか仕事のオファー自体「こんなにおもしろい才能を持つ人がいる」といった情報をインターネットで発見し、詳細なプロフィールが分からないまま、クオリティー本位で発注することもありました。

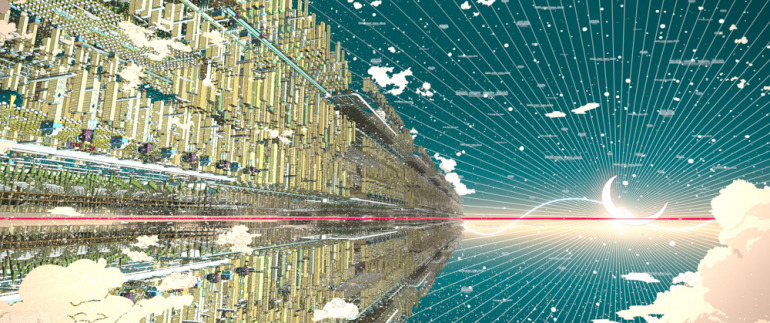

具体的には、仮想世界<U>の全体をデザインしてもらった、プロダクションデザイン担当のエリック・ウォンさん。インターネット上に公開されていた、彼のポートフォリオの絵だけで決めています。決めた後にコンタクトを取って、初めて彼が若い建築家だと知りました。どういう人なのか、本当にわからないまま頼んでいたんです(笑)。

でも、それが今の、そしてこれからの時代なんだと思います。ジン・キムさんのようなレジェンド・アニメーターから無名の人まで混在しているのが、今作のデザイナー陣なんです。

インターネットを通しての制作現場では「デザイナーの作風や力量が『竜とそばかすの姫』に合うかどうか」が依頼の前提になり、有名か無名かのバイアスは、あまり働かなかったと記憶しています。

僕は学生たちに、自分の作品をポートフォリオとしてインターネットに公開することが、今の時代は必須だと話しています。誰が見ているのかわからないということは、誰がどのような仕事の依頼をしてくるのかわからないという可能性を秘めているのですから。

本作のようにクオリティ本位でスタッフを選べるようになったことは、インターネットのおかげであり、今までできなかったとても大切なことで、ひとつの進化だとも思います。

こういった側面もまた、世の中を「肯定的に」変えていく力の一歩になるんじゃないでしょうか。様々な事象には「悪い面」だけでなく、きっと「良い面」もある。それが『竜とそばかすの姫』を通して伝えたいことであり、この作品の作り方においても示せたと自負しています。

アニメーション映画監督 細田 守さん

インターネットの世界を描く『劇場版デジモンアドベンチャー』(99年)で監督デビュー。『時をかける少女』(06年)、『サマーウォーズ』(09年)、『おおかみこどもの雨と雪』(12年)、『バケモノの子』(15年)、『未来のミライ』(18年)に続く最新作『竜とそばかすの姫』が大ヒット公開中。

取材・文/沼田 理(東京03制作)

撮影/下城英悟[人物]

©2021 スタジオ地図

DIME MAGAZINE

DIME MAGAZINE

最新号

最新号